皆さんごきげんよう。IWOLIです。

前回のメズマライザー再現はご覧いただけたでしょうか?

今回はその続きという事で、

解説しきれなかったレイヤーパートなどを解説していきます。

Contents

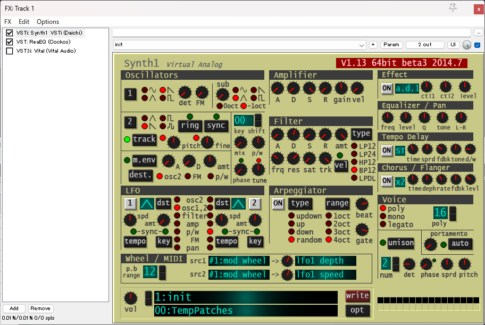

プラックシンセ

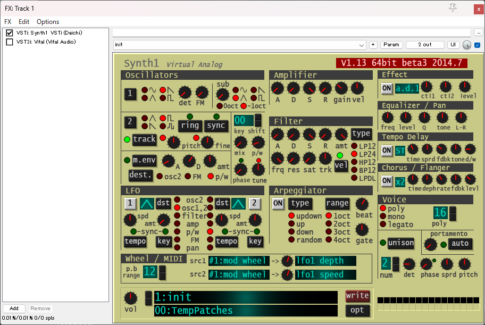

今回はまず二つ目に紹介していたシンセ、

プラックの音作りから解説していきます。

プラックとは、リードとは打って変わって音が減衰していく、

ギターなどの弦を弾いたような音でしたね。確認してみます。

こんな感じでポロンポロンとした音です。

「原曲でこんな音が鳴っているか?」と問われると判断が難しいですが、

聴き比べた際にまだアタック感が寂しい感じがあったためこれをレイヤーした次第です。

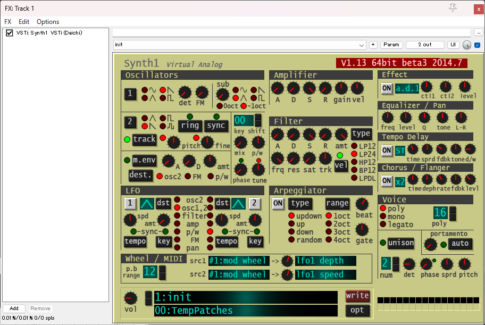

今回はOSC二つで作りました。順番に解説しますね。

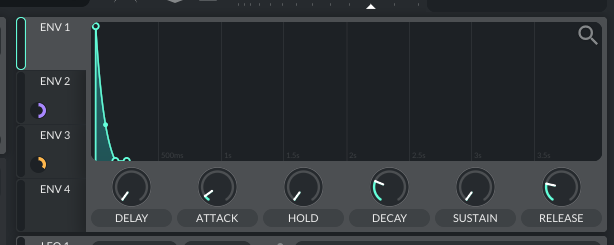

ENV 1のADSRを変える

まずは何と言ってもエンベロープ、“ENV 1”です。

プラックは音量が減衰する音なので、

ENV1で減衰を再現しておかないと始まりません。

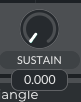

このような感じで、DECAY・SUSTAINを下げ、

プラックらしい動きにしましょう。それぞれ、

DECAY:0.157秒

SUSTAIN:0.000秒

としました。

SUSTAINが高いままだと最早シンセリードになってしまうのでちゃんとしっかり下げましょう。

またDECAYも値によって、

間延びしたりキレが良過ぎて聴こえなかったりということにもなるので、

曲を聴きつつ丁度いい値を探りましょう。

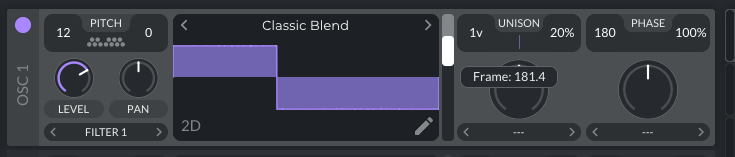

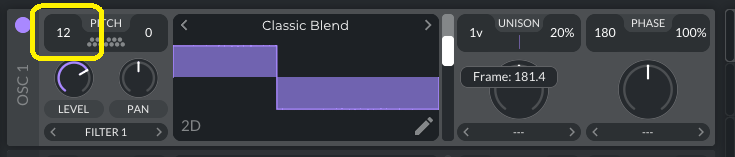

OSC1:キャラクターを決めるメインの音

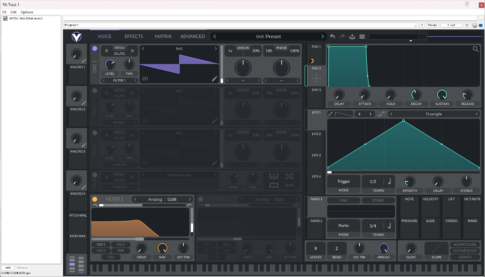

次はOSC1の説明です。

メインリード同様OSC1はメインとなる音色になっています。

波形はメインリードOSC1と同じ“Classic Blend”です。

ウェーブテーブルポジション(“Frame”)は、

ここでは“181.4”としていますが、余り厳密である必要はないです。

それより重要なのは左上、

“PITCH”を12半音(1オクターブ)上げて高くしていることです。

メインリードより高い音を鳴らすことでより煌びやかにするためですね。

この段階で聴いてみましょう。

12半音動かすので今回もShiftキー様様です。

オクターブが低いと芯が有り過ぎるので、高いベルのような感じにしました。

波形のスライダーは割とどこでもいいので好きなポジションを探しましょう。

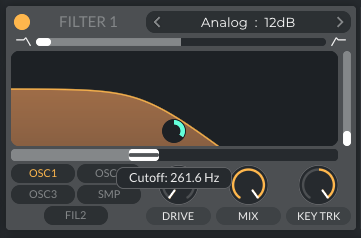

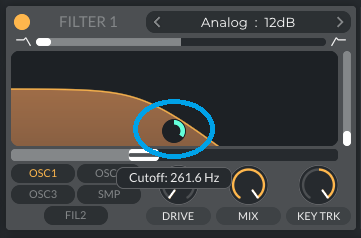

FILTERで倍音を削る

次にFILTERで倍音を削りつつ動きを付けます。

今のままだと倍音が主張し過ぎているのでね!

FILTER 1をONにします。カットオフ周波数は初期値のまま。

また今回も“KEY TRK”を右に振り切っています。

そしてさらに今回は、下のスライダーに円グラフがありますね!

即ち、何かでカットオフ周波数を動かしているということ!

それは…コイツだぁ!

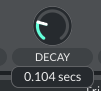

ENV 3を使って上方向へ動かしています。

理由は後述…

アマウント量は“44.42”、

DECAYはENV 1より短い0.104秒、

ちゃんと上方向のみに動くよう、“Unipolar”になっているのを確認、お忘れなく!

と、これにてOSC1の設定完了です!

シンプルな音にしたいので案外あっさりですね。

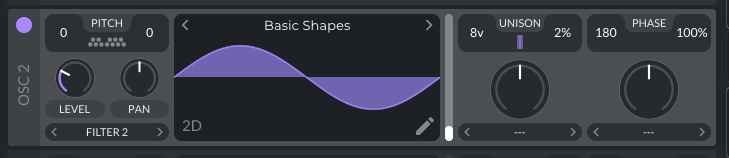

OSC2:味付けの大人しい音

二つ目の音は更にシンプルに作られています。

波形は“Basic Shapes”のSin波、もう大人しい。

更に主張を抑えさせたいので、

“LEVEL”は0.080と結構控えめです。

また、これは僅かな変化ではありますが、

“UNISON”のボイス数は”8v”、デチューンは”2%”としました。

僅か2%なので差は少ないですが、これで若干広がりを与えます。

幅を20%のままにしてしまうと広過ぎるので抑えめにした感じですね。

またOSC1と違ってオクターブを上げていないので、

低い所で支えるような感じでもあります。

デチューンは広げないのが一般的(高い音を広げる)ですが、

今回は良い感じになったからという適当過ぎる理由でこうなりました。

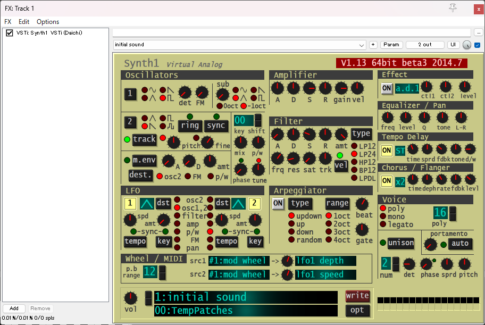

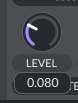

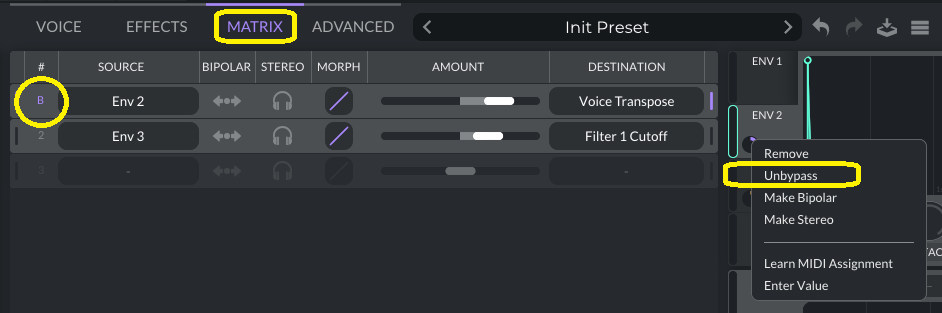

ENV 2のモジュレーションは?

さて、先ほどENV 3を使って気になったであろうここ。

メインリードと同じように、

“TRANSPOSE”へアサインされているのですが、

実はこれ、無効化されて機能していません。

モジュレーションの円グラフ右クリックで出るメニューに、

“Unbypass”と表示されていたり、(=今は無効化されているので、「有効化」という選択肢になっている)

“MATRIX”タブにてこのモジュレーションが、

“B”即ち“Bypass”と書かれている通り、無効化されています。

このプラックはメインリードをコピペして作ったので、

これらを切らずに置いといてしまったようです。

試しにON/OFFしてみます。

こんな感じで、プラックは元からアタック感のある音なので、

更にピッチを動かしてしまうとクドくなってしまいます。

見た目にも分かりにくくなっちゃうので使わないなら切りましょう

すみませんでした。

エフェクターでまとめる

最後にエフェクターなのですが…

すみません。ずっとエフェクトが掛かった状態での解説でした…

と言っても内容はメインリードと全く同じです。

今度はコンプの効果はまとめるというより、

倍音が煌びやかになった感じと言った方が近いでしょうか?

そしてこれにてプラック完成です!OSCのON/OFFで聴き比べてみましょう。

こちらの方が、OSC追加で雰囲気が変わったのが分かりやすいかもしれません。

ハモりリード

最後のレイヤー(?)、ハモりです。

と言ってもここはめちゃ単純、

メインリードと全く同じです。

リードでなければ同じトラックにハモりを打ち込めばいいのですが、

これはリードとする為にボイス数を1にしているので、

1つのシンセではハモりを鳴らせません。(笛みたいな感じですね)

なのでハモりたい場合はこうやって複製して別のメロディを打ち込みましょう。

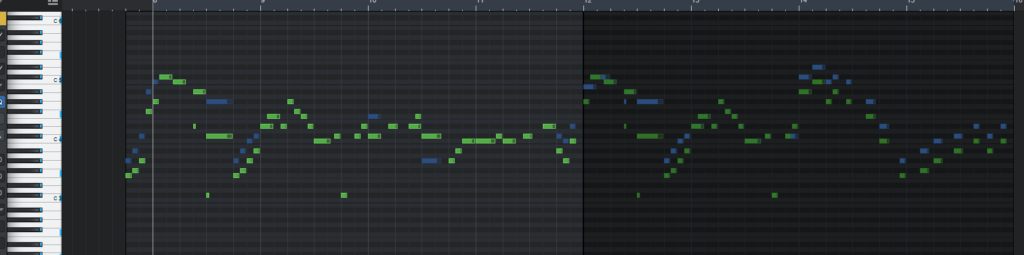

メロディ・打ち込み

最後にメロディや打ち込みについて解説します。

メインリードの打ち込みはこのようになっています。

GLIDE/LEGATOを活かす

まずは何と言っても、リード作りで設定したGLIDE周りですね。

シンセリードは、VOICESを1、GLIDEを設定した状態で、

手前の音を後ろの音に被せるように打ち込むことで真価を発揮します。

動画最初の「タ↓ラ↑ーラ」の部分で、

音符を被せないと毎回「キュン!」というアタックが付きますが、

音符を被せるとそれが無くなって、

音程が滑らかに繋がっているのが分かりますか?

これが、GLIDE/LEGATOを両方設定した効果です。

この通り、GLIDEによって音程の繋がる時間が変わり、

LEGATOによって、毎回「キュン!」が鳴るかどうか変わっているのが分かるでしょうか?

前回お話しした、「LEGATOを付けるとENVのアタックをスルーするが、(当時の)段階では効果がない」と言ったのは、

このように、ピッチエンベロープなどのモジュレーションを設定した状態で、

音符を被せる事で初めて効果が出るからです。

原曲を聴いてみると、このテクニックを本当に使っているかは正直微妙な所ですが、

シンセリードの王道テクニックという事で今回採用しました。

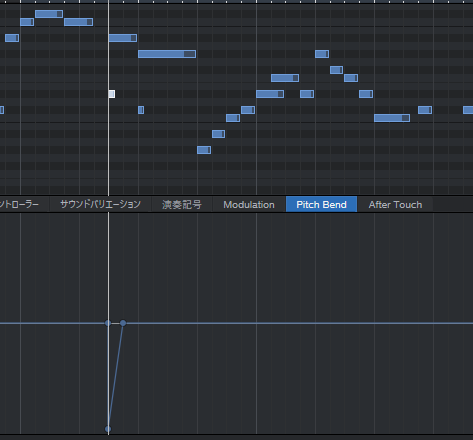

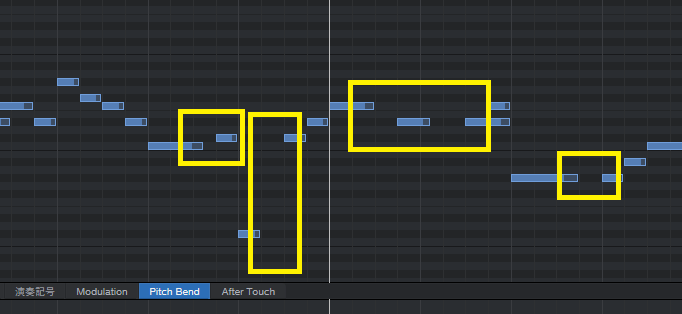

ピッチベンド

同じような音程の上下ですがこちらはもうちょっと力業です。

フレーズの冒頭にこんな音があります。

「キュィイ↑」と上がっており、低いノートが打ち込まれているのでGLIDEかと思いきや、

そのノートを消しても音が上がっています。

これはピッチベンドで制御しています。

MIDIの打ち込み画面の下、“Pitch Bend”という項目で、

このような下から上がってくる動きを書いています。

これによって、GLIDEとは異なるスピードや範囲でのピッチの動きが付けられます。

今回、原曲での動きがGLIDEで再現し辛かったためこちらを使いました。

またこのピッチベンドの動き幅が思いの外広いため、

シンセ側でも少し弄っています。

前回忘れていたのですが、右下にある“BEND”の数値を、

このように12まで上げています。

比較してみましょう。

ここはピッチベンドの幅を決めるパラメーター。

これを2から広げることで、より低い所からしゃくりあげる動きにしています。

一方プラックの方ではベンドなどは無しにしましょう。

このように“Pitch Bend”の線は書かれていません。

仮に書いてみた所、鉄のバケツに水が跳ねる様な妙な音がしましたね。

この音が鳴らしたいならもちろん構いませんが、今は要らないのでベンドは無しです。

本来ならGLIDE用のノート被せも無くすべきなんですが…サボってますねこれは。

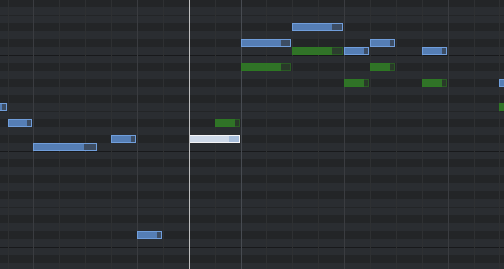

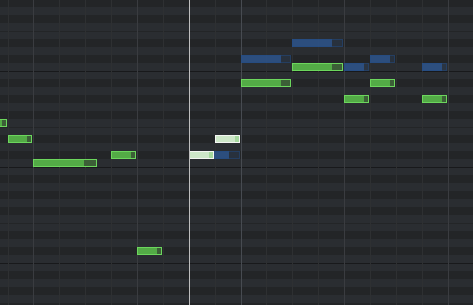

ノートのキレ

お次は地味ながら結構大事な「キレ」の問題です。

一部のノートはこのように、後ろを意図的に空けています。

これを伸ばしきってしまうと音のキレが悪くなります。

いわばスタッカートをシンセで再現した感じですね。

このように結構キレが変わってグルーヴにも影響するので、

意識して切るべきところは切っていきましょう。

ハモり方

最後にハモりも解説します。

ただここは正直自信ないです…間違ってたらすみません。

打ち込みはこのようにしました。(分かりやすいようにハモりを緑色にしました)

結構ハモっている所とユニゾン(同じ音)になっている所が交互にやってくるように聞こえたので、

一部は重なっています。

それ以外は基本的に、スケールの中で

短三度・長三度・五度下の位置に置いて違和感がない所を探っています。

めっっっちゃ細かい差ですが、最後の部分だけ、

メインは8分音符1個の所を、

ハモりは16分音符2個にしている部分があります。

原曲を聴いていてここは、16分の刻みが聴こえるような無いようなとても微妙な所だったので、

妥協として併用しました。

全パート聴き比べ

最後にすべてのパートを聴き比べてみましょうか。

これでメズマライザーのシンセリードパート完成です!

まとめ

前編後編の2回に渡ってメズマライザーリードの再現を解説してきました。

いかがだったでしょうか?

僕は音源を特定したわけでは無いので、

実際にこんな感じの音が本当に使われているのかは分かりません。

ですが、このように音色の特徴を掴み、

「どのような加工を施せばこのイメージになるのか」の手段を覚えていけば、

意外と色んな音を作ったり、既存の音に寄せるという事が出来るようになっていきます。

今回は耳コピのため、ボカコレのStemデータをお借りしました。

当然ながら再配布は禁止されているのでお聞かせできないのですが、

やはりステムというのはものすごい資料の宝庫です!

先日のRemixの為に確認させていただきましたが、

やはりとにかくサツキさんがとても真似できないような天才という事だけは分かりました…

この耳コピでここまで寄せる事は出来ましたが、

Stemのリードを聴くともっと複雑な音がサンプリングで鳴っているようにも聴こえます。(そこまでは再現できませんでした…)

メズマライザーが再配布されるかは不明ですが、

まだまだこういったトンデモ楽曲のStem配布は十分あり得るので、

音楽制作をしている方はもう喉から手を伸ばしてDLしていくのが良いかと!!

また今後もこう言った既存曲の再現をしていこうと思いますのでお楽しみに!

それでは、オヤカマッサン~