皆さんごきげんよう。IWOLIです。

ボカロ曲で学ぶ音楽理論シリーズ

今回は2回目となります。

前回の内容は覚えてくださっていますか?

前回は、まずコードとは「異なる高さで同時に複数の音が鳴っているもの」という事を説明しました。

そして、その初歩と言える、

- メジャーコード

- マイナーコード

の二つについて解説しました。

本当はまだまだ解説すべきことはあるのですが、

実はこのメジャー・マイナーの2種類だけでも楽曲は成立します!

あんまり理屈だらけだと疲れてしまうので、

あえて一旦、有名曲を挙げて「コードの実用例」を見てみましょう。

今回はその代表例として、またもやあの歌

吉田夜世さんの「オーバーライド」を題材に解説します!

是非お付き合いください!

原曲の確認

例によって原曲を確認していきましょう。

今回も題材とするのは0:39からのサビです。

この音楽理論シリーズを序盤からご覧いただいている方には半ば飽きてきた方もおられるかもしれませんが…

それだけこの歌が、理論を学ぶ教科書に理想的過ぎるんです!

何故、何処が理想的なのかはこれから解説していきます!

コード進行ってなんだ??

ではお次にこちらをコピーした音源をお聴きください。

メロディに加えドラム隊も入っていて、

特に間違った感じもないですが、

明らかに何か寂しいですよね?

そこに、例えば何かコードを同時に鳴らしてみます。

うん、まあ…

音は増えたけど豪華にも良い曲にもなってないですよね?

これが、コードを繋げて変えていくとこうなります!

後ろで「ふわ~~」っと鳴っている音が生み出す雰囲気が

少しずつ変わる事で曲としてかなり成立した気がしませんか?

このコードの繋がり、移り変わりの事を、

コード進行と呼びます!

オーバーライドのコード進行

コード進行は、それぞれのコードが生む空気感が移り変わる事により、

単音のメロディや一つのコードだけでは生まれなかった、

楽曲の展開、ストーリーを表現できます。

「作曲とは、メロディとコード進行を作る事である」

とよく言われますがその理由が、

楽曲はメロディとコード進行の相乗効果によって、

その曲の世界観やテーマが表現できるからなんですね。

ではオーバーライドのコード進行がどのようになっているのか詳しく見ていきます。

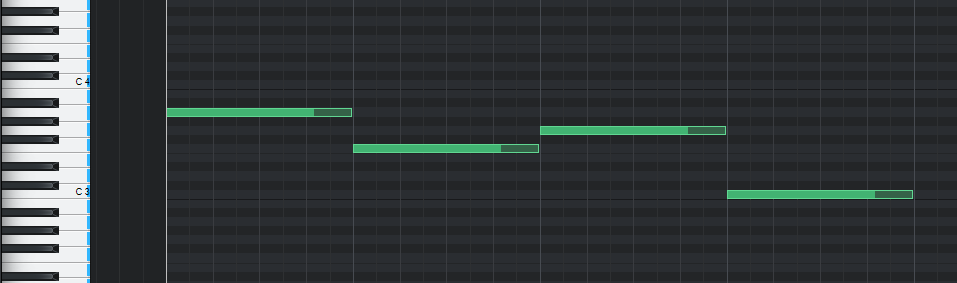

今回打ち込んだ内容はこんな感じになっています。

このままだとちょっと聴き分けづらいので、

コードを鳴らしているパートだけにしますね。

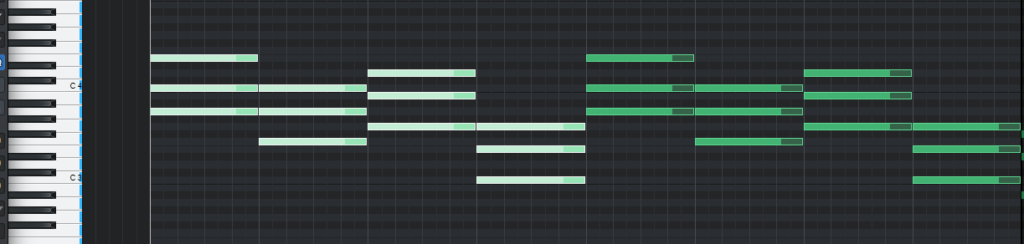

ただ、これでも黒鍵が多く使われているので、

分かりやすいように白鍵だけになる様に移調します。

移調した物がこちら!

なんだか懐かしい感じがしませんか?

その正体がこれ!

キーンコーンカーンコーン(迫真)

そう、チャイムの音です。

オーバーライドに使われているコード進行は、

このとても聴きなれた音の並びを、

オクターブを変えたり、キーを変えたりすることで生まれていたのです。

とてもキャッチーで明るい雰囲気があるのも、このコード進行に由来していた、と言えますね。

このコード進行は昔から頻繁に用いられてきたものであり、

特に著名な作曲家である、小室哲哉さんが好んでよく用いたことから、

小室進行という通称で呼ばれています。

今でこそこの「コード」「メロディー」の二つで成立する音楽が当たり前となっていますが、

始めから音楽がそうだったわけでは無いようです。

まず大昔に、単一のメロディのみを奏でる様式「モノフォニー」がありました。

その後、複数の異なる高さ、コードのみを奏でる「ポリフォニー」が生まれます。(この頃はメロディらしいメロディが無かった模様)

その後に、この二つの様式を組み合わせ、

コードが伴奏、メロディが主旋律を奏でる様式が生まれ、現在の主流となります。

この様式は「ホモフォニー」と言う様です。もはや何も言うまい。

小室進行を詳しく見る!

ではこの小室進行と言われるコード進行をより詳しく見ていきましょう。

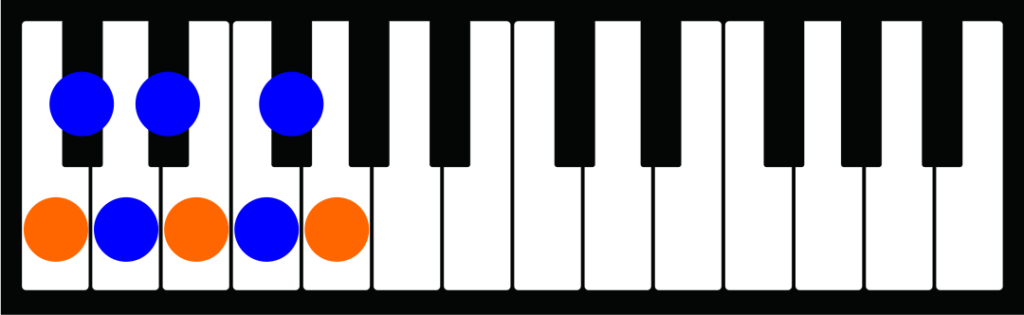

まずここでは曲全体を移調し、ハ長調にしているため、

基本的に使われる音は白鍵のみ、即ち純粋な(♯や♭のない)

ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ

となります。

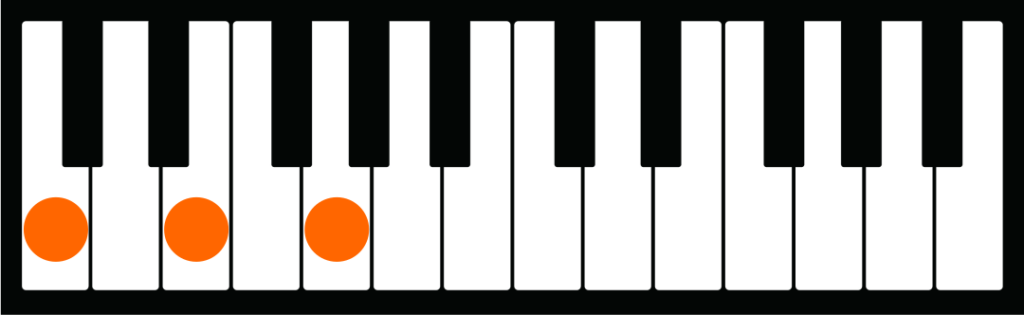

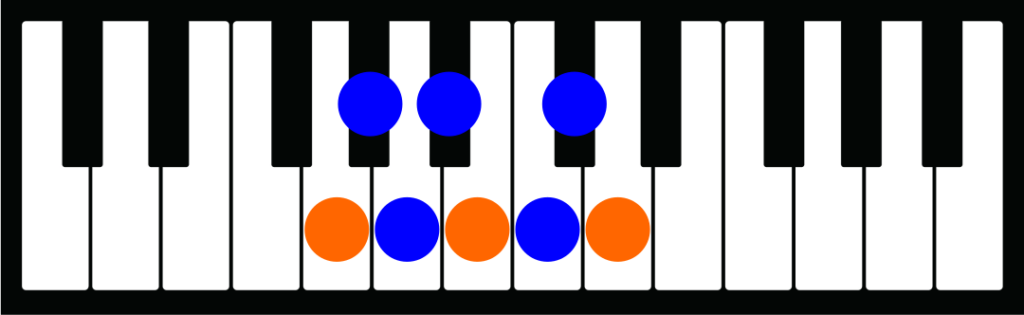

先ほどお見せした通りこのサビ部分のコード進行は、

このように最低音が、

ラ・ファ・ソ・ド

と移り変わっていくものでしたね。

そしてその上に音を第2音、第3音と重ねるのですが、ルールがあります!

それは、ハ長調で使える白鍵のみを、一つ飛ばしで使う事。

打ち込んでみるとこうなります。

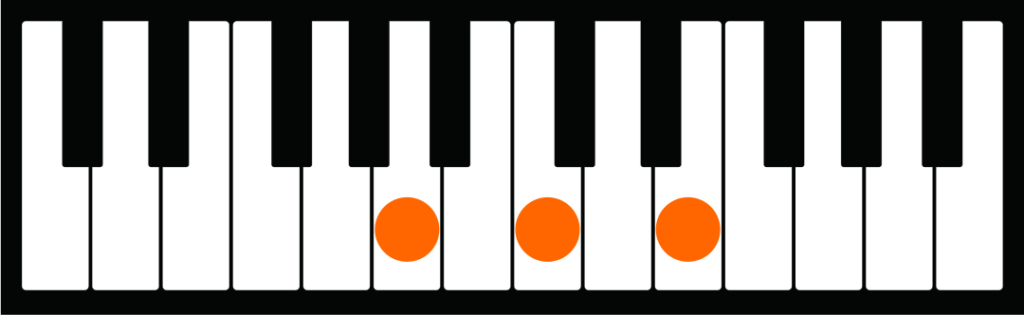

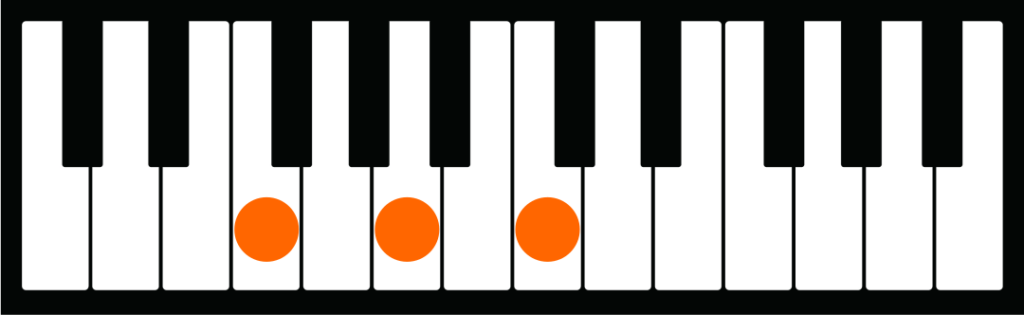

一つずつまとめると、

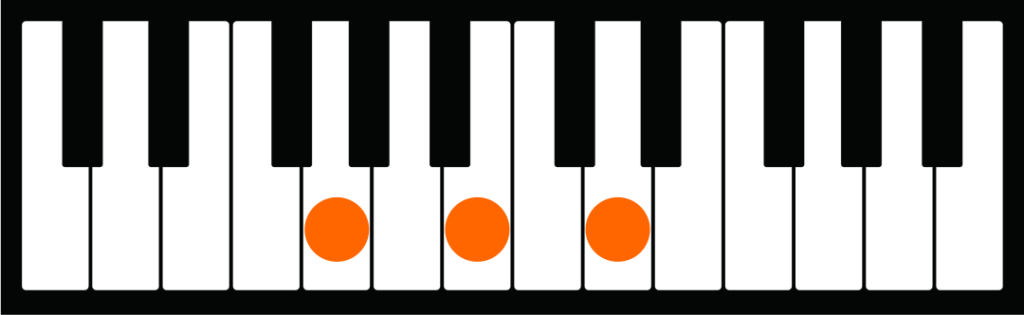

- 1つ目:ラ・ド・ミ

- 2つ目:ファ・ラ・ド

- 3つ目:ソ・シ・レ

- 4つ目:ド・ミ・ソ

となっています。

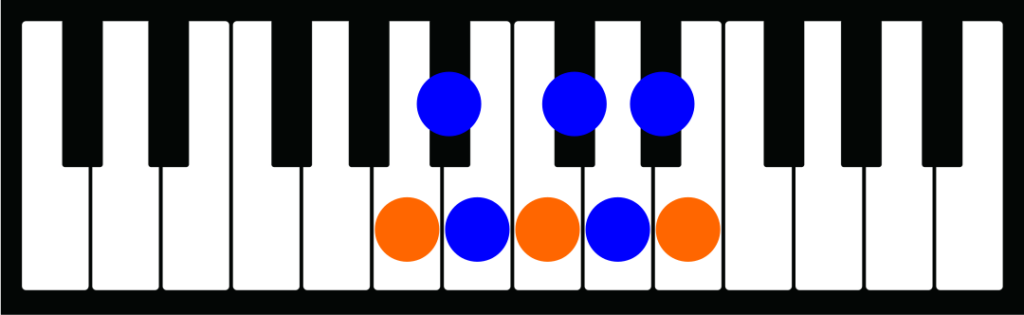

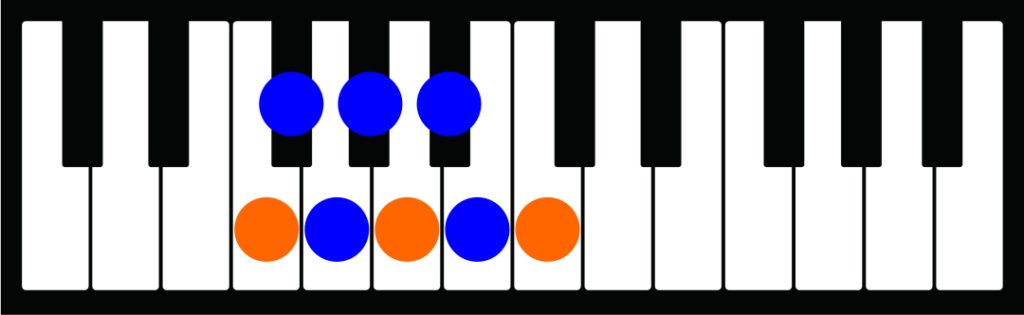

ではそれぞれの間に入っている、

黒鍵も含めた鍵盤の数(=半音の数)はどうでしょうか?

正解はこんな感じ!

- 1つ目:ラ・ド・ミ

- 2つ目:ファ・ラ・ド

- 3つ目:ソ・シ・レ

- 4つ目:ド・ミ・ソ

こう見ると、1つ目の「ラ・ド・ミ」だけは、

第1音~第2音が半音2つ分、第2音~第3音が半音3つ分空いた、

マイナーコードで、

2つ目~4つ目は、

第1音~第2音が半音3つ分、第2音~第3音が半音2つ分空いた、

メジャーコードだとわかりますね!

そして、それぞれの最低音がラ・ファ・ソ・ドであることから、

- 1つ目:ラ・ド・ミ→Aマイナーコード

- 2つ目:ファ・ラ・ド→Fメジャーコード

- 3つ目:ソ・シ・レ→Gメジャーコード

- 4つ目:ド・ミ・ソ→Cメジャーコード

であると分かります。

コードを表記する際は、

メジャーコードはアルファベットの後ろに何もつけないか、「△」を付け、

マイナーコードはアルファベットの後ろに「m」や「-」を付けます。

ここから、オーバーライドのサビに使用されている、小室進行は

Am – F – G – C

と表せます!

何も知らなかったら、ただのアルファベットで出来た呪文が、

「オーバーライドに使われるエモくて明るいコード進行」だと理解できましたね!

原曲の正確なコード進行の呼び方ではありません。

調を気にせず呼ぶ方法は別の機会で解説します!

途中でチャイムっぽくするためにオクターブを変えていましたが、

オクターブが違っても同じ音名であればほぼ同じ機能を果たすことができます。

ただ単純に高さが変わるため、

実用上では、オクターブによる雰囲気の差からより適したものを選ぶ形になります。

まとめ

サビのコード進行の正体が分かった所で今回はここまで!

お疲れ様でした!

コード進行を示した図なんかで、

Ⅳ-Ⅴ-Ⅲm-Ⅵm だとか、F-G-Am だとかって

いきなり書かれると委縮してしまいますよね…

ですがひとつずつ順番に知っていけばきっと理解できます!

今後は曲の題材なしで基礎知識を解説することもありますが、

少しずつ付いてきてもらえると嬉しいです!

それでは最後に、ベースも加えコードもそれっぽい打ち込み方にしたバージョンをお聴きいただきながらお別れとしましょう。

ではオヤカマッサン!