皆さんごきげんよう。IWOLIです。

突然ですが、「メロディ以外の耳コピ」って出来ますか?

音楽をやっているといずれぶつかる「耳コピ」という言葉。

基本とはいえるけど、中々上手くいかない上に、出来た所で人の物をトレースしただけだから自分の創作じゃない…と気乗りしない方も多いのではないでしょうか?

ですが、耳コピの効力というのは絶大です!

これを繰り返していくことで、今までに出来なかった事が可能になり、新たな発見のお陰で表現の幅も大きく広がります。

そしてそれは、メロディだけでない、楽曲のあらゆる要素を採ることによって、メロディ以外の知識や知恵を身に着けることもできます。

そこで今回は、メロディだけじゃない、耳コピが出来る曲の構成要素と順番についてお話しします。

とはいえ一方で、「そもそもメロディが採れないんだよ!」という方もいらっしゃると思います。

そんな方にはこちらの記事をお勧めします!

耳コピをするうえで役に立つアプリ(DAWソフト)やその扱い方などを解説しているので是非ご覧ください。

それでは行きましょう!

1.メロディをコピーする

さて、最初はやはりメロディライン、曲の主人公からですね。

ここからコピーする最大の理由は何と言っても「聴こえやすいから」です。

いきなりベースやコードからと言われても分かりにくいと思う方が大半でしょう。

そもそも「ベースって何?どの音?」という方もいると思います。

更に聴こえやすい事に加えて、ある程度音程が動くお陰で「曲のスケールを知る助けになる」というのもあるでしょう。

音楽におけるスケールというのは簡単に言うと、「その楽曲(またはパート)の中で使用する音のグループ」の事です。

音程には「ド」から「シ」までに半音含め12個の音があります。

ですがこれをすべて使う曲は非常に稀で、メジャーな曲はほとんどが、12音の一部のみを使います。

そしてメロディは、この構成音をフルに使う事が多いため、メロディを解読すれば自ずとスケールも判別できることが多いです。

これがベースだった場合は低音だから聞きにくい上に、動きの小ささからスケールの特定が必ずしも出来ない事があります。

一方のコードの場合、スケールの特定は可能だと思いますが、コードというものが同時に異なる音を鳴らした「和音」なので、単純に何の音なのかをノーヒントで判定するのが難しい傾向にあります。

なので、聞き取りやすさとスケールの分かりやすさという面からも、メロディから耳コピするのは効率が良いんです!

と言っても、その難易度も曲によって結構変わってきます。

メロディの耳コピ難易度についてはこちらの記事をご参考ください!

2.ベースラインをコピーする

さてお次はベースラインですが、ここで難易度が跳ね上がります。

主な理由は兎に角低い!

低音域を担当しているパートなので、聞き慣れない方にとっては大苦戦が予想される部分です。

ですが、それでも2番目にコピーする理由が二つあります。

- 他の楽器に邪魔されにくい

- コードを採る助けになる

まず「他の楽器に邪魔されにくい」という事について。

低音域というのは本来濁りやすいパートです。

濁りやすい、というのは音の輪郭がぼやけ、何が鳴っているのか分からない、変に聴こえる、という状態です。

そのためベースなどの低音域は楽器数を減らすのがセオリーです。

バンドでも電子音楽でも、低音にはバスドラム(キック)とベースしか無いという事も非常に多いです。

なので言い換えると、低音だけを聴けば少ししか鳴っていない音色からベースを選べばいいので、他のパートに比べれば聴きやすいということです。

そして二つ目、「コードを採る助けになる」という事。

コード(chord)というのは先ほども言った通り、複数の音を同時に鳴らしたものです。

これをいきなり採るのは困難ですが、基本的な規則としてベースはコードの最低音を鳴らすというものがあります。

そのため、ベースが採れていればそれをヒントにコードの特定ができ、かなり楽になるという事です。

更に詳しい解説はこちらをご覧ください。

例:ベースラインがコードの最低音以外を弾く「オンコード」など J-POPにはこういった例外や応用も多いためこれを避けた選曲は難しいかもしれません。 時には諦めてプロが作った楽譜を答案代わりに自分の耳コピを採点しましょう。そして散々打ちひしがれましょう(泣)

3.コードをコピーする

さて、3ステップの最難関!コードです。

ここはベースすらもはるかに上回るまさに耳コピのラスボスです。

まずコードというものの役割が「複数の音が鳴る事による雰囲気・空気感で楽曲を彩る」という所にあるので、メロディのように目立つわけでもなく、ベースの様に我が道を行くわけでもありません。

皆の後ろで空気のように漂っているものを正確に把握しなければいけないのです…!

そしてただでさえ目立ちにくいパートにも関わらず、複数の音が鳴っているせいで、三度・五度といったちょっと離れた音との響き方を理解していないと、構成音を鳴らしても合っているのか間違っているのか分からないということになりがちです。

こればかりはコードというものの響きや雰囲気を理解する必要があります。

メジャーコードならこんな感じ、マイナーコードならこんな雰囲気、とか、

そこから、実際に音を鳴らしてみて、

といった感じでしょうか。

かなり難易度は高いですが、ここまでわかればその曲の情報、構成要素はほぼすべてわかったも同然です!(言い過ぎたかも?)

詳しくは以下の記事で!

番外編①:リズム系をコピーする

さて3ステップは終わりましたがここでそれには含めなかったものを二つご紹介します。

一つ目はリズム系、ドラムなどですね。

あまり言及されないように思われますがここも当然ながら重要です。

メインとなるリズムが4つ打ちなのか、ハーフテンポになるのか、裏打ちが多いのかなど、ノリ・グルーヴに関わるリズム隊が決める曲の印象は絶大です。

恐らくあまり触れられない理由の一つは音程が無いからでしょうか。(全く無いわけではないのですが)

耳コピと言えばリズムより音程、という認識は恐らく広くあると思います。

とはいえ重要なので簡単に採り方を解説します。

一番のコツは、構成音を5つのグループに分ける事です。

- バスドラム(キック)

- スネアドラム

- 金物(ハイハット・クラッシュシンバル・ライドシンバル)

- その他パーカッション(タム・カウベルなど)

- その他効果音(インパクトノイズなど)

こんな感じだと思います。

まずは①バスドラム。

これは最も低い音を担当する音ですね。

曲の疾走感・推進力に関わる事や、同じ音域の音が少ないこと、腹に轟く音色から比較的響きやすいと思います。

次に②スネアドラム。

スターン!とよく響く音を奏でますね。

バスドラムとコンビになってリズムのアガるタイミングを強調します。

基本的にはバスとスネアをひとセットで考えると、その曲のリズムモチーフがつかみやすいと思います。

「ドン、タン、ドドタン、」とか「ドッ、タ、ドッ、ドタン」という感じですね。

三つ目の③金物系は、ドラム(太鼓系)よりも甲高い音で目立ちます。

クラッシュシンバルはフレーズの切れ目やアクセントに、

ハイハットは細かく刻んでスピード感を出します。

ライドシンバルはハイハットよりパワーのある音でサビなどをアゲアゲにします。

④その他パーカッションはイレギュラーに入る音です。

とはいえタムなどはフレーズの終わり(サビ手前など)で「フィルイン」として頻繁に使われますね。「テケトゥン…」みたいなやつ

ずっとなる事は少ないですが、生演奏にバリエーションを持たせるパートと言えるでしょうか。

⑤その他効果音はジャンルによってはほとんどないこともある例外的な音です。

3ピースバンドなどではそもそも鳴らせなかったりしますから。

一方の電子音楽などで、楽曲を華やかに彩るパートとしてランダムに使われたり、場面転換に利用されたりします。

こんな感じにわけて、特に①~③までに注目して聞き取ることを意識すると、雰囲気を寄せやすいと思います。

番外編②:音色をコピーする

さて、最後は音色をコピーするというもの。

内容や技術によってはこれはコードのコピー以上に難しいかもしれません。

ただしこれが出来ると耳コピした楽曲の雰囲気を一気に本家に近づけることができます!

個人的に一番好きなパートでもありますw

コツは音の時間軸と周波数の軸をそれぞれ把握する事です。

…何それ?ってなりますよね、解説します。

まず時間軸は、その音が時間が経つごとにどう変化するか、ということです。

ここで以下の音源をお聞きください。

何の音か分かりましたか?

実はこれ、こんな音でした。

はい、ピアノです。

そうピアノだったんです。

正確には「ピアノの波形を逆再生したもの」です。

結構以外だったのではないでしょうか?

全く同じ音でも、後ろから再生し少しずつ音量が大きくなるように奏でられると、一気に雰囲気が変わります。

言い換えるとピアノという楽器は「発音直後の音量が大きく、すぐに小さくなっていく音」という事です。

こういった時間変化を正確に把握するのがまず一つ目です。

次の周波数の軸は倍音の特性です。

倍音というのは、その音の最も低い音(基音)より上の周波数で鳴っている音です。

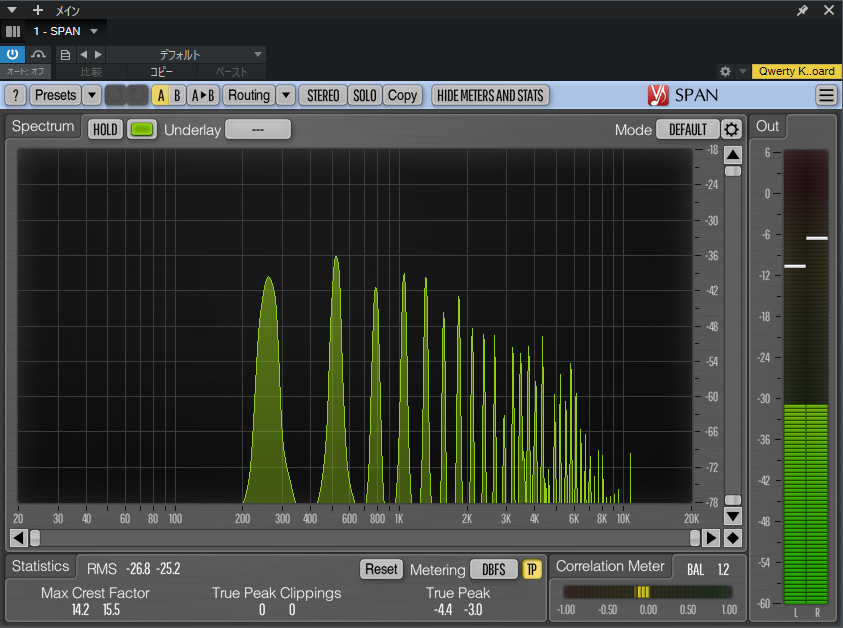

言葉だと分かりにくいと思うので、以下の画像をご覧ください。

これは先ほどのピアノの音色に含まれる倍音が分かる図です。

左から右へ複数の山がありますね。

横軸は周波数、縦軸は音量を表しています。

この一番左が基音です。

対する右にある山全てが倍音です。

つまり一つの音に聞こえても、ほとんどの音色は低域から高域まで複数の周波数で音が鳴っているんです!

逆にこれが一切ない、単一の周波数のみが鳴っている音は「サイン波」と呼ばれる、機械的に作られた不自然な音です。

こんな音です。

以下にも機械、って感じですね。倍音はこんな感じ。

はい、一切倍音がありません。

周波数軸の把握というのは、これを把握するということです。

音色のコピーでは主にこの2つの視点で「どんな音が」「どのように」鳴っているのかを把握します。

「オルガンならずっと一定の音量で鳴るはずだ」とか、「すぐに鳴りやむこの音はシロフォンっぽい」とか、

「このふくよかな音色と緩やかな鳴り始めはバイオリンだろう」とか。

他にも、「ギターは6弦を弾くから音は適度にばらけるだろう」とか、「生ドラムの音色だから同時に鳴る音は多くても4つまで」という考え方も必要になります。

そう、この段階に入ると耳コピでも「すべての楽器の特性」というのを把握する必要があります。

さらにはコードのコピーですら無視した後ろの方で小さくなっている装飾などもコピーの対象になってきます。

これが難しい大きな原因ですね。

気の遠くなるような作業になりますが、ここまで出来ると自分の手で好きな曲を再現でき耳コピがサイコーに楽しくなります!

長く苦しい戦いの末に得られる快感を目指し挑戦してみるのはいかがでしょうか?NKT…

まとめ

以上、耳コピの手順でした。(番外系話し過ぎた…)

沢山の解説屋さんが「耳コピをするんだ!」と言う割に、耳コピというのは結構大変で難しい作業です。

途方も無い上になかなか正解できずヤキモキする事もあると思いますが、何十曲と挑むうちに少しずつ耳が慣れてコツがつかめてくると思います!

これを見ているあなたが、耳コピを楽しんで出来るようになりますように。

それではまた~