皆さんごきげんよう、IWOLIです。

今回はHardRenaissance、通称「ハドルネ」を作る時の、

音作りや音の選び方について解説します。

以下の記事にて、ハドルネの構成音に関しては解説をしましたが、

「でもその音どうやったら出せるの?」「思った通りの雰囲気にならない!」

という方もいらっしゃると思います。

今回はこんな問題を払しょくできるように、各音色について深堀し、

「どうしたら理想の雰囲気になるか」を解説します!

ぜひ参考にしてくださいね。

楽器構成のおさらい

さて今回は音作りと音選びの解説ですが、

まずはHardRenaissanceの楽器・音の構成についておさらいをしましょう。

以前解説した「アナザーランド」の楽器構成は主にこんな感じでした。

- シンセリード

- スーパーソウ(SuperSaw)

- ピアノ

- ストリングス

- ドラム

- シンセベース

- FX

以前の記事では土台となるドラム(特にキック)とベースは解説しましたが、

いわゆる「ウワモノ」と呼ばれるリードやコード系は少し説明が浅かったと思いますので、

こちらに絞って解説していきます。

シンセリード

まずはハドルネの主役、シンセリードから!

実はシンセリードを作ると言っても、

エフェクトをガンガンかけて作るかシンセで大まかな音作りを完結させるかといったアプローチの違いがありますが、

今回は僕が普段行っているシンセで大部分を完成させる方法を紹介します。

ハドルネリードで重要なのは何といっても、レイヤーすること!

オシレーター一つでは出し切れない音の分厚さや迫力、抜けの良さを複数のレイヤーで表現します。

ではどんな風にレイヤーすればいいのか、解説していきますね。

真逆な音を二つ用意する

もっとも簡単なレイヤーの方法は、真逆の性質を持った音を二つレイヤーすることです。

リード音色の雰囲気にも様々な要素があります。

- 芯がある

- 広がりがある

- 低い

- 高い

- 優し気

- つんざくような

これらを全部制御しようとたくさんレイヤーしてしまうと、

音がぼやけてしまったり、音が多過ぎて何を変えたら良くなるのかわからなくなってしまいます。

それを解決するのが、逆にとてもミニマルに、2つの音だけで考えること。

二つの音で最初に、あらゆる面において真逆な音を作ってしまう方法です。

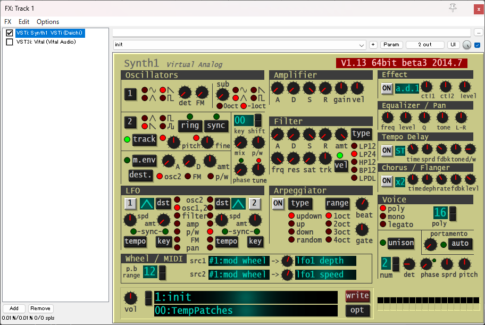

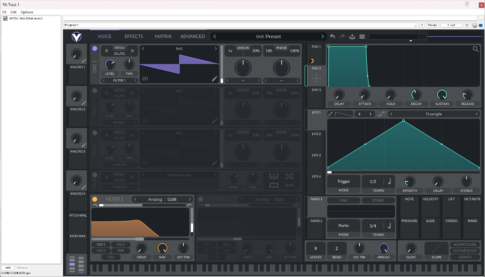

例えば一つ目の音を、

芯がある/低めの/優しげな音にするとこんな感じ。

この音は目標とした雰囲気について、

- 芯がある→デチューンボイスを増やし過ぎず、幅を狭くする

- 低め→倍音の少ない矩形波を使う

- 優しげ→ローパスフィルターで高域の倍音を減らす

という方法で作りました。

そして二つ目はそれらの真逆を作ります。

つまり、広がりがある/高めの/つんざくような音です。

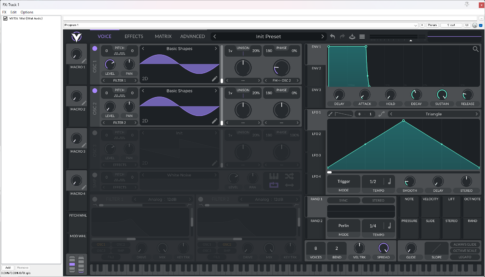

なるべく同じシンセの中で二つ目を作ると、後の調整が1画面で済んで楽でしょう。

こちらは目標に対して、

- 広がりがある→デチューンボイス・幅共に多く広くする

- 高め→Saw波を使い、更にオクターブを上げる

- つんざく→フィルターのカットオフを高めにする

広がりやハリがあって目立つため、ハドルネと言えばこんな感じと思われるかもしれませんが、

これらをレイヤーするとこんな感じ。

先に作った芯になる音が下を支えてくれるお陰で、

メロディがぼやけずより印象的な音になります。

ここから更にレイヤーして雰囲気を足していきましょう!

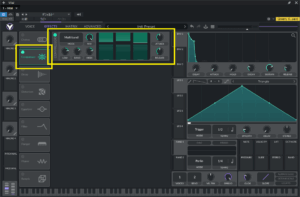

更に違う音色で雰囲気を足す

ということでレイヤーする音を増やします。

ここで必要な考え方は「目指す雰囲気との差」即ち何が足りないかです。

これも3基目のオシレーターがあるなら同じシンセ内で作ると楽です。

今回は2つの音が極端過ぎてちょっと混ざり合わないような、

喧嘩しちゃって別々に鳴っている様に聴こえるので、

これらを繋ぐ間の音を作ってみます。

今回はこんな感じにしてみました。

間の音にする為に主に以下の様な事をしています。

- フィルターを1と2両方に通している

- オクターブはOSC 1と同じ

- 波形はOSC 2と同じSaw波

- デチューンの幅が1と2の間くらい

まさに中間を担う音という感じですね。

レイヤーするとこうなります。単音と比較もしてみましょう。

いかがでしょうか?それぞれが違う特徴を持つため、

どれかが欠けても何かが足りなくなるのを感じていただけたでしょうか。

ただこの中では、OSC 1の優しい音がやはり大人しいだけあって

ちょっと目立ってこない、あまり聴こえない感じは否めません。

お次はこういった場合や、狙った音にならなかった時の対処法も解説します!

「なんか違う…?」と思ったら

これらをしていて、思った雰囲気にならない時のトラブルシューティングです。

レイヤーした音を1つずつ聴く

まず最初は、重ねている音それぞれを1つずつ順番に聴いていきます。

この方法は特にレイヤーした状態のままで作業している時に効果的です。

音がレイヤーされていると、まとめてひとつのように聴こえてくるので、

中の構成音までは判別しにくくなってしまいます。

1つ1つ聴いていって特に、

- 他のレイヤーと酷似している

- 目標とかけ離れ過ぎた音になっている

といったことがあれば、その音を修正するか無音にしてみましょう。

各音の音量バランスを見直す

それぞれの音が問題なかった場合、問題はレイヤーした時に起きているということになります。

重なっていると単音が分からないのと同様に、単音で聴いていては重ねた結果が分かりませんから。

特に起こりやすいのはレイヤーする音同士の音量バランスの問題です。

ここで、音量以外同じ設定の2種類のレイヤーを聴いていただきましょう。

違いが分かりましたでしょうか?

前者は芯になる音が前に出ており、

どちらかというとHappyHardcoreっぽい音になっていたと思います。

逆に後者はデチューンされたSuperSaw(スパソ)を前に出し、

Trance(トランス)っぽい音だと思います。

どちらもジャンルによって使い分けられる音ですが、

ハドルネは元々”Trancecore”という、Tranceに由来したジャンルから更に派生したジャンルです。

そのため、リードもある程度Tranceに近い音を使う方が雰囲気に合うでしょう。

全く同じ音同士でも音量だけでこんなに変わってしまうので注意しましょう!

リファレンス曲を聴きなおす

ということで、「そのTranceっぽいリードってなんぞいや?」ということを知るためにも、

リファレンスはちゃんと用意してしっかり聴きこみましょう。

これはリードどころか、曲作り全体でとっても大切なことです!

絵ならばまず模写をして、スポーツならまずフォームを習うように、

音楽も真似する楽曲が必要です。

曲を用意し、リードを作るならリードの音色がどんな雰囲気か?ということだけに集中しましょう。

例として2曲のリードを比較してみましょう。

どちらも同じHardRenaissanceとされる楽曲ですが、リードに注目してみると、

結構な違いを感じませんか?

”ALBIDA”は高域を抑えて優し気なのに対して、

”PUPA”は逆にとても高域の目立つキンキンキラキラした音になっています。

こんな感じで意外と幅があるので、皆さんもお好きな曲で試してみてください。

「激しいと思ってたけど意外と柔らかい音なんだな」とか

「この曲は低めなのに対してこっちは高い音が鳴ってる!」とか

色んな発見があるはずです。

オケ全体で聴いてみる

それでも上手くいかない時があるのが編曲の恐ろしさ…

よくあるのが、すべての楽器を鳴らすと変に聴こえるというものです。

この時はやはり全体で聴きつつ問題を見抜く必要があります。

よくあるのが単音だと目立つのに全体だと全然聞こえてこないという現象。

原因は主に

- オクターブが不適切

- 倍音を削り過ぎている

- エフェクトでの加工が目的に合っていない

といった理由が考えられます。

1・2はこれまで説明した内容の応用なので良いとして、3についてここから解説します!

エフェクトでしっかり映える音に

これまでで目的の音色に近づいてはいて、

それでもオケで目立ってこないという時にはこのエフェクトが効果的です。

コンプレッサー(マルチバンドコンプ)

最も効果を発揮しやすいのが、コンプレッサーの中でもマルチバンドコンプと呼ばれるものです。

OTTなどが有名ですが、Vitalなどのシンセには似たエフェクトが内蔵されています。

Vitalの場合は”EFFECTS”ページを開いて、

上から2番目の“Compressor”をオンにするとマルチバンドコンプとして有効化されます。

使ってみるとこんな感じ

一気に音がパリッとしますね!

イコライザー(略:EQ)

これも非常に重要なエフェクト、イコライザー通称「EQ」です。

音の周波数特性を是正するものですが、シンセでは調整にも音作りにも利用できます。

VitalではEQは上から5番目にあります。

今回はコンプで結構いい感じになったので、EQでの調整は少な目で大丈夫でしょう。

今回は最低限の処理としてローカットのみ行いました。

単体だとほとんど差が分かりにくいものですが、全体で合わせる時に都合が良くなります。

空間系(ディレイ・リバーブ)

次は音が空間内で響いているような演出ができるエフェクト、

ディレイとリバーブです。

これはシンセ内でしてもいいですし、後からエフェクトを挿す形でもいいと思います。

注意点として、掛け過ぎた時にものすごく音がぼやけてしまいやすいエフェクトなので、

掛ける時はMixやFeedbackを控えめにするのを忘れずに!

シンセリードの場合はほとんど鳴っているかどうかわからないくらいで十分です。

Vitalでディレイ(Delay)は上から3番目にあります。

こちらは初期状態だとかなり強くかかってしまうので、

各項目を控えめにするのを忘れずに!(これでも強過ぎるかもしれません)

そしてリバーブ(Reverb)はVitalだと一番下です。

※分かりやすいようにDelayオフの状態で色々調整してみています。

それでもどれぐらいの強さが良いのか分からない!という方は、

動画の様な感じでずっと奏でていると分かりにくいけど、

音を止めた瞬間に残る残響・反響音で判断するのが比較的分かりやすいと思っています。

その他の加工

リードには他にもコーラス/ディストーションなど掛けられるエフェクトはいろいろ考えられますが、

物によっては逆に印象が弱く温く聞こえてしまうこともあるので注意しつつ掛けてみましょう。

さてここまでリードの音作りを解説しましたが、

一方でリードの目立ち方には別の楽器の音量に問題がある場合もあります。

ということで次はもう一つのウワモノ、コードを奏でる楽器を見ていきましょう!(強引な繋ぎ)

ピアノ

2つ目の音色はハドルネを象徴するような存在、ピアノです。

曲展開によってはこちらを全面に聴かせることもあるくらいですからピアノも超重要!

ですが意外と大変なのが、一口にピアノと言ってもこれまたいろんな音色があります。

例えば

結構違いますよね?

曲作りをしているとこういう所でも迷ってしまうことは多いと思います。

今回はこういったピアノの音を4パターンに分け、

それぞれの使い分けや向き不向きを解説します。

ハリのあるパワフルなピアノ

まずは力強くよく映えるピアノです。

拙作アナザーランドで使ったのはこれが近いですね。

特に鳴り始め、アタックが強い上に倍音もしっかり出ているので、

派手なドロップ(サビ)パートでもピアノの音が聴こえてくるくらい強い音です。

その強さを活かした、ドロップでの激しく疾走感のあるバッキングに向いていると言えます。

一方で強すぎるため、ブレイクなどの落ち着いたパートでエモさを出すのには向いていないでしょう。

SampleTank4のC7 Grandは結構力強い印象です。

繊細で優しいピアノ

お次は真逆で、大人しく優しいピアノです。

アタック感も倍音も控えめなので激しいパートでは沈んでしまいがちですが、

逆に音数が減り落ち着いたパートできれいなメロディを奏でるともう最高!!

Kontakt音源の一つ、 NOIREのEmotional Feltはここに分類されると言えるでしょう。

ちょっと歪んでチープなピアノ

最後に紹介するのは、昔のレコードを彷彿とさせるような、

ちょっとチープな感じがするピアノです。

個人的にStudio One付属音源のPresenceはチープな感じや軽い感じのする音が多いイメージです。(まあ付属音源だしなぁ…)

チープ=悪いということではなく、これはこれでよい雰囲気を出せる音色だったりします。

ただこれは、特にHappyHardcoreなどの明るさや可愛げを強調するのには向いていますが、

エモさや綺麗さが重要なハドルネに向いているとは言えないでしょう。

ストリングス

3つ目にストリングスを紹介します。ヴァイオリン/ヴィオラ/チェロ/コントラバスですね。

これらは音選びよりは以前解説した打ち込み方の方が重要になりがちですが、

音色による向き不向きもあるので解説します。

ストリングスは大きく分けて、

- アンサンブル寄りの壮大で優雅な音

- ソロ寄りの単音がとにかく目立つ音

に分けられると思います。

アンサンブル寄りの音:BBC Symphony Orchestra – Violins 1

ソロ寄りの音:Kontakt – Stradivari Violin

ハドルネではストリングスはあくまでその雰囲気を作り上げる存在なので、

前者のアンサンブルの音を広く響き渡らせるのが良いでしょう。

ソロの音色を使うのも良いと思います!

またより広さを出すために、パンを各楽器で振っていくのも忘れずに!

バイオリンからチェロ(またはコントラバス)に掛けて、

左から右へ配置していくのが自然です。

BBC Symphony Orchestraでは初期状態で左右に振ってあるので便利!

コントラバスはベースの中でも特に低く、電子音楽では流石に少し使いづらい存在です。

シンセベースとキックで重低音を埋めているわけなので、

これ以上質感を足す必要がなければ省いてしまってよいでしょう。

スーパーソウ(SuperSaw)

最後にあまり注意点は多くないですがSuperSawについても解説します。

いわゆるスパソです。今回はコード系唯一のシンセになりますね。

ピアノ・ストリングスだけで埋まりきらなかった空気感のさみしさを補います。

こちらにも幾つか音作りでのアプローチがあり、

また注意点もあるので気を付けましょう。

レイヤーする

シンセなのでリード同様にこれもレイヤーして質感を足すのは有効です。

レイヤーする音同士で変える項目としては以下のようなのが考えられるでしょう。

- 波形

- オクターブ

- デチューン幅・ボイス数

- フィルターのカットオフ・タイプなど

リードの時と同じように、大きく異なる特徴を持つもの同士で重ね、

単音にはない音にしていきましょう!

比較的芯のある音

広がりのある音

生楽器たちを邪魔しないように注意!

最も気を付けないといけないのは、さっき用意したピアノ・ストリングスなどの

生楽器を邪魔して搔き消してしまわないようにすることです。

シンセはとてもたくさん倍音が出ています。

更にコードで鳴らすパッドだからと、3和音や4和音を大量の倍音で出すと、

あまりの圧にストリングスたちが負けてしまいます。

レイヤーの部分でフィルターについて言及しましたが、

コードを鳴らす場合はフィルターはリードよりもずっと低めのローパスにし、

目立ち過ぎない音にしましょう。

また音量バランスにも注意を払い、それぞれの楽器がしっかり役目を果たせるようにしましょう。

主張しないタイプのスパソ

うるせぇスパソ

シンセばっかりしか聴こえないようじゃただのTrancecoreですからね!(涙目)

エフェクトで広がりを出す

リードで使ったエフェクトはもちろんSuperSawにも使えます。

こちらはリードのように芯を出して目立たせる必要がないので、

よりぼやけて馴染むエフェクトをガンガン使えるとも言えますね。

先ほどのコンプ/EQ/ディレイ/リバーブに加えて、

- コーラス

- フェーザー

といったエフェクトを掛けてみても面白いでしょう。

またディレイ/リバーブなどの空間系はリードよりも強めに掛けるのも、

リードの周りを覆うように広がりが出せるので一つの手ですね。

もちろん掛け過ぎには注意ですよ!

アナザーランドでは割と数は少なめでした。

リードとの違いはコーラスとディストーションくらいですね。

今聴いたらノイズがブチブチ入ってますね…これは反省点です。

まとめ

ということで今回はHardRenaissanceに使う音の、

音作りや選び方について解説しました。

こういった細かい部分は意外と見落としてしまいがちですが、

最終的な雰囲気にかなり影響してくるので気を付けたいですね!

ハドルネについては他の記事でも解説していますので、

是非チェックしてください!

それでは、オヤカマッサン~