皆さんごきげんよう。駆け出しボカロPのIWOLIです。

初心セサイザー第6弾の今回は、第3回のシンセリードを更に深掘りし、

バリエーション豊かなシンセリードの作り方を紹介します。

単にシンセリードと言ってもその音は高さ・音量変化などから、

様々な雰囲気を演出できます。

「前に見たリードだけじゃ物足りない!」という人だけでなく、

「プリセットのこの音はどうやって作られているんだろう?」といった、

既にある音の分析にも役立つと思いますので、

是非参考にしてくださいね!

Contents

基本のシンセリードを作ろう

ともあれまずは基本のシンセリードを作っていきましょう。

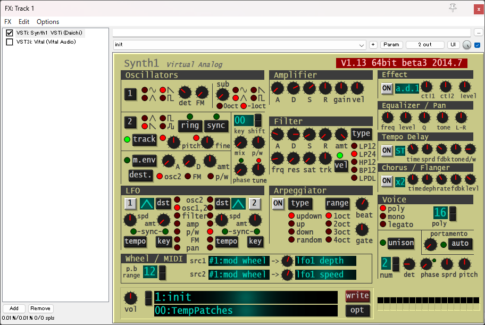

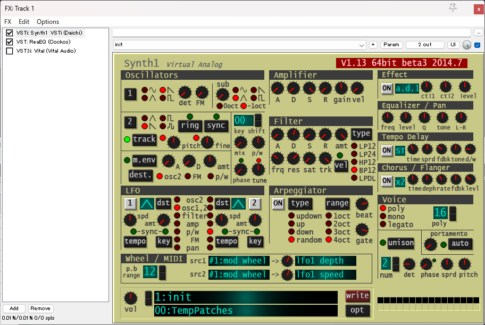

ここに、メロディだけを打ち込んだ初期状態のVitalがあります。

これを、最低限シンセリードと言える形にします。

主な設定項目は、

- “VOICES”を1にしてモノフォニックにする

- “GLIDE”を上げてうねらせる

- “DECAY”“SUSTAIN”を下げてアタックをはっきりさせる

- “LEGATO”をオンにしてうねった時にアタックをスルーさせる

の4点です。超絶ミニマルなリードですね。

このままでは機械的過ぎてちょっとチープな感じがすると思います。

という事で、ここから色んなアプローチで、

この音の変化を楽しんでいきましょう!

ユニゾン・デチューンで幅を持たせる

一つ目のアプローチはOSC内の設定である“UNISON”「ユニゾン」系です。

これは第3回でのリードの時や、“SuperSaw”を作る時にも使いましたね。

早速使ってみましょう。“Unison Voices”を上げていきます。

ボイス数が2~4くらいだと違和感があったと思いますが、

8ボイス辺りからはゴージャスさが出てきたと思います。

後はデチューン幅を変えて目的の音色にしていきましょう。

ここで前は「芯を出したい」という理由でデチューン幅を狭めましたが、

この幅で目的に沿っているのであればこのまま使っても大丈夫です!

何ならこの広いデチューンは後で利用するのでお楽しみに!

グライドを捨てアタックを取るリード

ここで2つのちょっとこだわったテク!

“UNISON”の右にある“PHASE”を弄ってみましょう。

パーセンテージを下げると、たまにつんざく感じが出ますね。

ここで、“LEGATO”をオフにしてみましょう。

毎回「ビュンッ」という強いアタックがつんざく音になりました。

この“PHASE”は、発音時の位相、波形のスタート地点を決める項目で、

“%”が表す“Phase Randomization”「フェイズランダマイゼーション」は

「ユニゾンした音のスタート地点をどれくらいばらけさせるか」を表します。

これを0%にすることで同じところから「ギュン!」と始まる音になるんです。

このアタック感は一長一短あり、特にレガートを活かしたい時は逆効果になりやすいですが、

強いアタックが欲しい時に効果的でしょう。

フィルターで絞る

二つ目のアプローチとして“FILTER”「フィルター」を使います。

倍音を削る加工はシンセの基本ですからね!

OSC 1はFILTER 1にアサインされているのでそのまま使います。

初期状態だと“Cutoff”「カットオフ周波数」が低過ぎて全然聴こえないので、

“Cutoff”を上げてしっかり聴こえるようにします。

超高域の倍音だけ削られて聴きやすくなりましたね。

あとは各項目を動かしていくのですがちょっと待って!

先に僕がオススメしている項目を紹介します。

“KEY TRK”のススメ

それがここ、“KEY TRK”「キートラック」です。

ここを右に目一杯回すと、FILTERの“Cutoff”が鳴らした音のピッチに追随します。

これの何が美味しいかというと…

こんな感じのメロディがあったとします。

(こんな高低差をリードで鳴らすことは稀だと思いますが…)

これがもし、“KEY TRK”ツマミを12時の向きにしたままCutoffを下げると、

FILTERは常に一定の音域をカットするため、高音がか細くなります。

そこで“KEY TRK”を上げると、

この通り、低い音なら低い周波数で、高い音なら高い周波数でカットするため、

全音域で一定の音色を維持できるようになります。

例えばメロディを打ち込んでいて、「オクターブ上げた方が良いかも?」と思った時、

“KEY TRK”がマックスなら、MIDIノートを動かすだけで同じ音色のまま試せるのでお手軽ですよ!

フィルターは音色が変わりまくる

KEY TRKも合わせた所で“FILTER”で音作りしていきましょう。

フィルターでは本当に良く音が変わります。

VITALでは画像部分をドラッグすれば、

“Cutoff”と“Resonance”「レゾナンス」を同時に操作出来てラクチン!

派手になったり大人しく鳴ったり、まるで別物ですね。

また上の“Blend”「ブレンド」ではフィルタータイプを変えられます。

今は“LowPass”「ローパス」と呼ばれる低い音を通すものですが、

このように“Blend”スライダーで、

- “BandPass”「バンドパス」:Cutoff周辺を残す

- “HighPass”「ハイパス」:Cutoff以上を残す

という風に変えることができます。

「ローパス」以外にしていると、音の根幹たる「基音」が削られてしまい、

音程感や芯を失う事にもなり得ますが、

後に出てくるレイヤーというテクニックではローパス以外も頻繁に用いられます。

波形を変える

三つ目のアプローチはそもそも「波形を根こそぎ変える」です。

今まではノコギリ波、Saw波を使ってきましたが、

シンセリードはSaw波でなければならないなんて決まりはありません。

むしろこれを変える事でもまた大きく雰囲気を変えられます。

※変化が分かりやすいように、“FILTER”をオフにしました。

倍音を持たないSin波では、大人しく丸い音になりますし、

矩形波はSaw波ほど強くない、可愛げのある音という印象ですね。

矩形波はその上がり下がりの幅の割合を表す、

“Pulse Width”「パルスウィドゥス」を変えても印象が変わります。

そして、これだけで終わらないのがウェーブテーブルシンセ!

Vitalは無料でありながら折角色んな波形があるんですから、色々試しちゃいましょう!

これだけで迷ってしまいますね~

基本波形たるSaw波や矩形波と比べると倍音特性から、

メインの芯を担当させるのは難しい波形も多いですが、

これもレイヤーで活きるテクニックですね。

エフェクトの力は偉大なり

さて、さっきからチラチラ出ている「レイヤー」の説明の前に…

四つ目として「エフェクト」を紹介します。

Vitalに備わっているエフェクトはこの講座ではあまり触れて来ませんでした。

理由は音色の大部分がVitalの“VOICE”タブでの設定で決まるからだったのですが、

今回はシンセリードを詰めるという事で、

シンセリードに使えるエフェクトを抜粋して解説します。

コンプレッサー(マルチバンド)

まず結構大事なのが“Compressor”「コンプレッサー」です。

これで音の迫力やハリが増します。

※この間で1オクターブ下がっていますが気にしないでください…後で気づきます

一発で音がパリッとします。素晴らしい。

ディストーション

次に“Distortion”「ディストーション」です。

「歪み」を与えることで倍音を強化するなどの加工ができます。

変化を確かめてみましょう。

オンにしただけではそのままですが、

“DRIVE”を上げると音がグワーッと力強くなりますね。

やり過ぎるとただの破壊になってしまいますが、動画後半の様に、

Distortion下半分の“FILTER”と合わせて使うと面白い音が作れます。

ディレイ

僕がどんなシンセリードでもほぼ必ず使うエフェクトの一つが、

“Delay”「ディレイ」です。山彦の様なやつですね。

このように鳴った音が後に続いて繰り返されます。

ただしこのままだと残った音が次の音と重なって、

何を鳴らしているのか分からない状態になってしまうため、

エフェクトで追加・加工された音、「ウェット音」の主張を下げます。

リードならディレイはこれくらい小さくても良いと思います。

対処法は主に三つ、

- “FEEDBACK”を下げて、音が残る時間を減らす

- “MIX”を下げて、ウェット音の音量を下げる

- “CUTOFF”を上げ、“SPREAD”を下げ、より邪魔しない音にする

また今回はしませんでしたが、“TEMPO”部分を変えて反響のインターバルを変えることもできます。

今回はVitalで完結させていますが、

ディレイと後述のリバーブは後からでも追加できますし、

他の楽器に近い設定にすることで統一感を持たせるのも良いですね。

リバーブ

エフェクト最後は“Reverb”「リバーブ」です。

機能はディレイと似て「空間を感じさせる音にする」というものですが、

リバーブではよりぼかされた音を付加します。

ディレイとリバーブの比較

ディレイでは追加される音が一つ一つ聴き取りやすいのに対し、

リバーブではフワッと残って粒としては聴こえないのが大きな違いです。

使い方はこちらもディレイ同様、掛け過ぎると音がぼやけてしまうので、

リードでは特に控えめにしましょう。

Vitalの“Reverb”は“Delay”と比べると初期状態で浅めなので、

さほど弄らなくても大きな問題にはならないでしょう。

他のエフェクトでも同じことが言えますが、一番大切なのは全体を合わせ、

通しで聴いた時に良いか悪いかです。

実際に使う時は他パートも鳴らして、曲全体で確認した方が良いですね。

レイヤーする

さて遂にやってまいりました最終項目!

それが「レイヤーする」というテクニックです。

コスプレの”レイヤー”じゃないですよ!

レイヤー“Layer”とは「層」のことで、DTMにおいては、

複数の音を層の様に重ねて、一つでは鳴らせない音にすることを指します。

これまでいくつかのパターンを使ってきましたが、

これらをうまく組み合わせて同じメロディを鳴らすことで、

例えば「芯もあるし広がりもある」ような良いとこどりが出来るんです!

しかもVitalなら、OSCは3つ+SMP(サンプラー)があり、

FILTERもエフェクトページを入れて3基搭載しています!

これは使うしかないっしょ!

ということでここではレイヤーテクニックの一例をお教えします。

デチューンを変えて重ねる

一つ目はデチューンのし方を変えた物を重ねます。

例えばさっきも使っていた狭めデチューンのOSC 1。

※フィルター・エフェクトは切ってあります。

これに対してOSC 2のデチューンを広げてみます。

結構広めにしたのでボヤボヤですし音痴感すらありますが、

この二つを合わせてみましょう。

両方オンにして、音量を調節すれば…

単音ではできなかった、芯の強さと広がりを両立したリードの出来上がり!

レイヤーする場合、それぞれの音を全然違う音にするほど効果は大きくなります。

ということでどんどんやっていきましょう!

オクターブを変える

お次は今まで触れてこなかった、「オクターブ」を変えるというもの。

全体のオクターブを変える事でも大きく雰囲気が変わりますし、

これをレイヤーする音同士で変えても効果的です!

※“PITCH”の“Transpose”を「“Shift”キーを押しながら上下ドラッグ」で、

1オクターブずつ(12半音ずつ)移動できます。

すみませんここで1オクターブ下がってることに気づきました…気を取り直して、オクターブを変えたり、OSCごとに違うオクターブにすると、

これもまた雰囲気が変わるのを感じていただけましたか?

波形を変える

OSCごとで違う波形を使う事でも差別化が出来ます。

例えば片方を矩形波にしてみましょうか。

倍音特性が変わるので当然ですがこれも凄く効果的です。

個人的にはOSC 2を矩形波にするのが好みでした。

フィルターでの加工を変える

もちろん、フィルターも二つあるのでここでも差を付けられます。

さっき言っていた「レイヤーでハイパスを使う」というのも試してみましょうか。

OSC 2の高く広がりのある音をそのまま使うのではなく、

高域の「シャララ~ン」とした部分だけを薄く乗せる感じになったほか、

“Resonance”によってちょっと癖がつきましたね。

FILTERオンオフと、“Resonance”による差も比較してみましょう。

あくまで芯はOSC 1であり、OSC 2は装飾という住み分けがされました。

この辺りはクリエイティブで自由な部分であり、正解は無いと言っていいです。

作りたい音や曲のイメージを元に好きに弄ってみましょう!

OSC 3もつかっちゃおう!

最後にOSC 3も使ってもっと面白い音にならないか試してみます。

ここでも波形の解説で「レイヤーに使える」と言っていたテクを使ってみました。

特殊な波形の音を、オクターブ下かつ僅かなデチューンにすることで、

よりどっしり低く構えたリードになりました。

実際こんなに行き当たりばったりな事は珍しいですが、

こうやって遊んでみるのも楽しいですね。

まとめ

そうしてエフェクトも掛け、出来上がった音色がこちらです!

※ディストーションは台無しになっている所が大きかったので、

フィルターオフ&DRIVE下げ目に変えました。

もちろんこの音が正解ということは無く(正直使いにくそうだし…)

加工を控えめにしたり、逆に外部のエフェクトを大量にぶち込んで、

原型をとどめていないような音にしちゃうという方法もあります。

何なら今回だって、モジュレーション機能はほとんど使っていないですから、

まだまだ出来る事はたくさんあります!

是非いろいろ試してくださいね!

それではオヤカマッサン!