皆さんごきげんよう。IWOLIです。

ボカロ曲で学ぶ音楽理論シリーズ

3回目となる今回は「ダイアトニックコード」そのものを解説した上で、

1回目の知識から延長し、もう1種類のコードを解説します。

前回話した通り、この知識は必ずしも無くても曲を成立させることは出来ます。

しかし、これだけで耳を惹く様なイイ感じな曲にするのは難しい事が多いと思われますので、

ただ作るだけじゃない、「なんかもっとイイ感じにしたい!」という方はぜひ参考にしてください!

Contents

ダイアトニックとは?

ではまず初めに何よりも、

タイトルになっている「ダイアトニックコード」とはなんぞや?という話をしていきます。

ダイアトニックスケール

ダイアトニックコードを理解するためには、

それを形作るものとして、ダイアトニックスケールという前提知識が要ります。

といってもこれはすごく簡単、

単純に、7つの音で満たされる音階のことです。

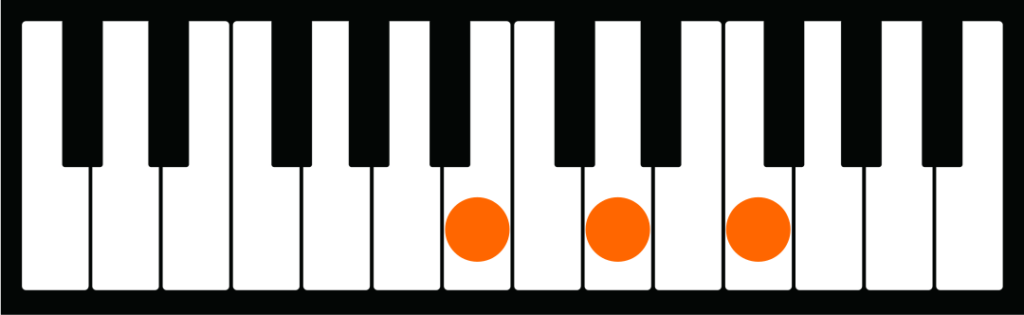

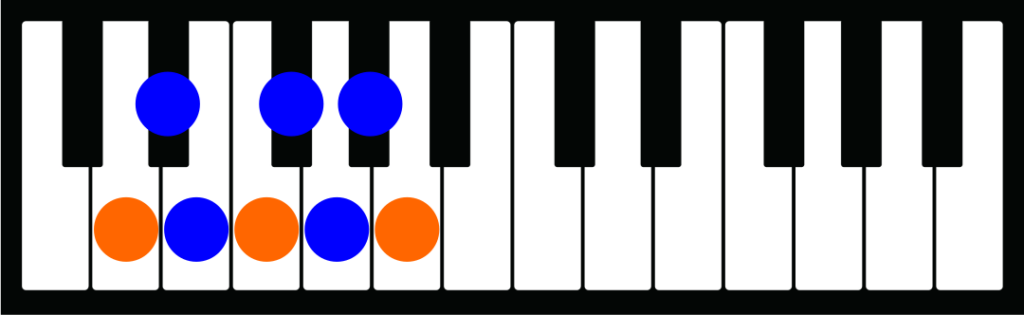

例えばこれ。

中途半端な終わり方ですが、

ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ の7つで出来ているので、

ダイアトニックスケールです。

またこれもそうですね。

雰囲気は結構違いますがこれはさっきと同じ音を、

ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ という順番にしたもの。

これもダイアトニックスケールです。

即ち、メジャースケールとマイナースケールは、

どちらもダイアトニックスケールに含まれるということです。

ダイアトニックコード

ダイアトニックのスケールが分かった所でコードに移りますが、

これもとても単純です。

ダイアトニックコードとはダイアトニックスケールの音のみで作られるコードのことです。

例えばCメジャーキーの時で、この動画のコードの場合…

構成音は「ド・ミ・ソ」と、

Cメジャーのダイアトニックスケールに含まれる音だけで構成されているので、

ダイアトニックコードと言えます。

こんな感じでダイアトニックスケール上の音を一つ飛ばしで選んだコードを、

「ド」から「ラ」まで並べるとこんな感じで、

ドから、

C Dm Em F G Am という6つのコードが導き出せます。

そしてこれらはすべて前々回に解説した、

メジャーコードかマイナーコードのどちらかです。

ダイアトニックスケールに7つある音のうち、

実に6つから導きだせるコードが、メジャーかマイナーに当てはまっているんですね。

そしてこれらのコードはとても使いやすいため、

この6つだけでも曲の土台を作れてしまいます。

オーバーライドがメジャーコードとマイナーコードだけでいい曲になっているのも納得な気がしますね。

度数「ディグリー」での呼び方

そしてこれらのコードに対しては別の表記があります。

それは各コードを、このスケールの基準となる音から数えて何番目かで呼ぶものです。

これを「ディグリーネーム」と言い、

ローマ数字で表記します。

例えばCメジャーキーにおいて、

「C」のコードは1番目ですので「Ⅰ」、

「Dm」は2番目かつマイナーなので「Ⅱm」と書きます。

ここからはこのディグリーでも呼ぶことがありますので覚えちゃいましょう!

忘れそうになったら、その曲のキーを思い出して、

「ドレミファソラシ…」と数えればOK!

ディグリーネームはあくまで何番目かを表す呼び方のため、

同じディグリーネームでもコードネームが違う事

- Cメジャーでの「Ⅰ」→「C」

- Gメジャーでの「Ⅰ」→「G」

同じコードネームでもディグリーネームが違う事

- Cメジャーでの「C」→「Ⅰ」

- Gメジャーでの「C」→「Ⅳ」

という事が当然起こってきます。

これが理解の助けになる事もあるのですが、

同時に勘違いの元になる事は想像にたやすいでしょう。

資料などを参考にする際はここを正確に把握するようにしましょう。

第3種類目のダイアトニックコード

さて、それでは今回のもう一つのトピック、

ダイアトニックコードに含まれる中で、メジャーともマイナーとも違う、3つ目のコード、

マイナーフラットファイブについて解説します。

「シ」で始まるコードは何?

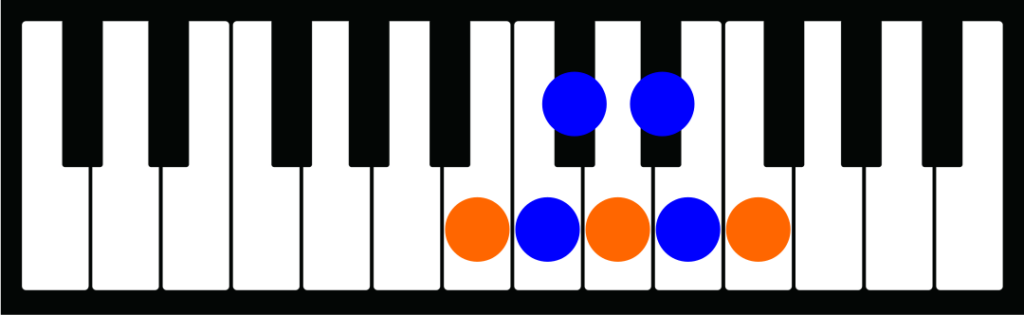

ではここで、先ほど省いた「シ」から導かれるコードを見てみます。

なんとも不気味な響きですね。

もっと詳細に構成音を見てみます。

お気づきの方もいるでしょうか…?

半音を数えてみましょう。

シ (半音2つ) レ (半音2つ) ファ

そうなんです!第1音から第2音も、第2音から第3音も、

どちらも半音2つ分しか空いていません!

これまで学んできた、メジャーやマイナーはそれぞれ、

Dメジャーコード

Dマイナーコード

このように、第1~2音か第2~3音のどちらかに、

半音3つ分の間隔がありました。

それに対して、「シ」から始まるCメジャーキーでのダイアトニックコードは、

各音が半音2つ分ずつ離れているコード、

言い換えれば、マイナーコードの第3音が、半音下がった音となっています。

ここからこのコードは、

マイナーフラットファイブと呼ばれます。

Bm(♭5)(Bマイナーフラットファイブ)

メジャースケールにおいてはこの7度の音を基準に作られるコードのみが、

唯一、メジャーでもマイナーでもない少し特殊なコードとなっています。

また「マイナーフラットファイブ」というと長いので、

“dim”と表記し「ディミニッシュ」と呼ぶこともあります。

Bm(♭5)なら”Bdim”ですね、スッキリ。

ただしこの場合、「ディミニッシュセブンス」や「ハーフディミニッシュ」など、

似た名前のコードが幾つかある点に注意です。

言い換えると「マイナースケールにおける2度」と言えるのですが、

ややこしいのでメジャースケールを基準とした説明を積極的に採用していきます。

理由は後述!

まとめ

以上で、ダイアトニックコードに含まれる基本の3和音を全て解説し終わりました。

お疲れ様でしたー!

ダイアトニックコードは全て使い切る事は多くないですが、

これを知っていることでこれからのコードへの理解が深まると思います!

「ん?『3』和音?増えたり減ったりするの?」

貴方のような勘のいい読者は好きですよ。

という事で次回は一歩踏み込んで、これまでとは違う、

構成音が3つではないコードについて幾つか紹介します!

お楽しみに~オヤカマッサン~

おまけ:長調基準にする理由

今回に限らず僕は音楽理論について語る際に、

なるべくその曲が長調(メジャーキー)である事を前提に話すことが多いです。

曲によっては不自然で「マイナーなのでは?」と思われることもあるでしょうが、

理由は割と単純です。

メジャー基準で解説する人が多いから。これに尽きます。

確かに、マイナーに関する理論はスケールに種類があったりと少しややこしくなるのですが、

それにつけてもメジャー基準での説明や、メジャーで作る事前提の作曲テクニック解説などがやたら多いです。

そんな中、時折マイナー基準にした情報も目にするのですが、とにかく変換がめんどくさい!

「ええっとⅥ度って言ってるけどこれはあくまでAマイナー基準だからラから始めて…」

なんてやっていたら流石に匙を投げたくなりませんか?

そこを考えて僕は「マイナーキーそのものを解説する」という時など、マイナーでなければならない場合を除き、

例えマイナーの曲でもメジャーを基準に解説するようにしています。

そのためマイナーらしい曲の場合、Ⅰ度ではなくⅥ度で終わる事も多くなるでしょう。

違和感があるかもしれませんが、この方針でお付き合いいただけると嬉しいです。

確認問題

では最後に問題です!

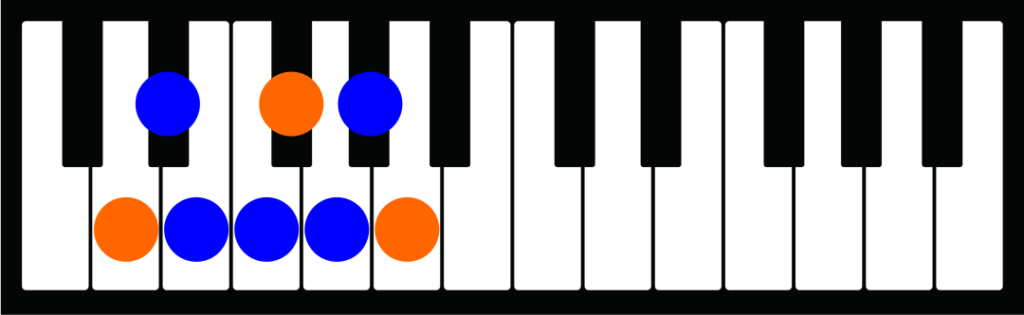

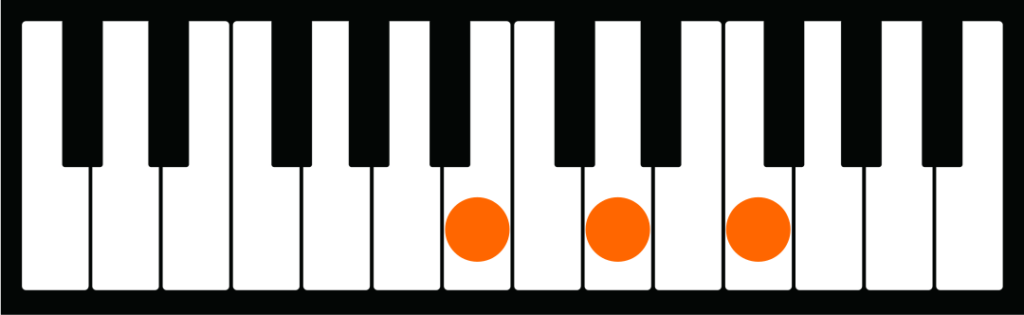

ハ短調(Cマイナーキー)の曲の場合、

「ド」「ソ」をメジャー基準で書くと度数表記で何度?

答え

「ド」Ⅵ度

「ソ」Ⅲ度

CマイナーキーということなのでマイナーキーでのⅠ度はメジャー基準だとⅥ度になる。

(Cメジャーにおける「ラ(A)」がⅥ度なのと同じ)

そしてその「ド」から、スケールの音を「シ・ラ・ソ」を3つ下がれば「ソ」なので、

「ソ」はⅥ度から3つ下がったⅢ度となる。

ちなみに、Cマイナーキーをメジャー基準で考えた時のⅠ度は、

ミ♭(E♭)となる。

-1024x315.png)

Cマイナーキー(E♭メジャーキー)の構成音