皆さんごきげんよう、IWOLIです。

今回は最強の作曲法の中編として、

前回に作ったリズムに音程を付けていきます!

音程が一定(または音程が無い)状態のリズムだけなら出来ても、

音程が動いたら難しいんじゃない…?と思っている方も、

この方法を試せばきっと音程を付け、

メロディを生み出せるようになるはずです!

こちらの記事から先にご覧ください!

基本的なスケール・度数といった幾つかの用語が出てきてしまいます。

その辺りも良く分かっていないという方は以下で解説していますのでご参照ください。

きっと初見でも分かる様にはなっている…と思います…。

本当に初心者向けの内容なんだろうか…これ?

Contents

コードで骨組みを決める

さてまずはコード進行を決めていきましょう。

「え?単音のメロディの話をしてたんじゃないの?」と思った方、

落ち着いて聞いてください。(メタギアの病室じゃないよ)

これからメロディを作るのに何で先にコードが出てくるのか。

理由を簡単に言うと、

コード進行はある程度のお決まりパターンの流用が効きやすい事、と

そのお決まりをメロディ作りのヒントに利用できるから、です。

この詳しい理由については以下の過去記事で解説していますのでそちらを!

ともあれ、メロディをいきなり考えるよりも、

先にコード進行を決める事、そしてそれを元にメロディを作る方が、

かなり簡単になる上に後からの修正も少なくて済むでしょう。

ではそのコード進行をどうやって決めるのか?について解説していきます。

定番のコード進行を使おう

一番手軽なコード進行の決め方は、

よく使われる定番進行をそのまま利用するというものです。

「大丈夫なの?」と思うかもしれませんが、大丈夫です。

コード進行はむしろよく使われる定番の物をメインで使う事が、

親しみやすい良い曲を作る一つのコツと言えます。

今回はそのうちの一つ、Ⅳ – Ⅴ – Ⅵm – Ⅰ という進行を使おうと思います。

理由は僕が好きだからです!

他にも王道進行や丸サ進行などを使っても応用は利きますよ!

コード進行によって色んな雰囲気やストーリー展開が作れますので、

色々試してみましょう!

Ⅳ – Ⅴ – Ⅵm – Ⅰを打ち込んでみる

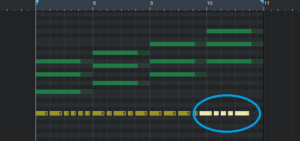

では決めたコード進行(今回は4-5-6-1)をDAWに打ち込んでいきます。

分かりやすいように白鍵のみで済むCメジャーキー(≒Aマイナーキー)を使います。

Cメジャーでの Ⅳ – Ⅴ – Ⅵm – Ⅰ は、F – G – Am – C となりますので、

構成音は

- F:ファ・ラ・ド

- G:ソ・シ・レ

- Am:ラ・ド・ミ

- C:ド・ミ・ソ

となります。

ひとまずこれらを、各1小節ごとの長さで配置します。

こんな感じになったら大丈夫です!

かなりテンポが速いですが、これについてこれから話します。

テンポの話

今回あえてBPM180と結構高速にしています。

何故か?それは前回の話を思い出してください。

ここで、曲の雰囲気はBPMによっても大幅に変わるという話をしました。

そしてこの時に作っていたリズムが比較的単純だったため、

BPMは高めにした方が聴いてて飽きにくいと判断しました。

で、ここからが本題です。

今回はコードの話をしていますが、コードはメロディよりも、

ゆっくり変えていくことになります。

メロディが人物の動きだとしたら、コードは背景の移り変わり。

人は色んな動きや表情の変化がありえますが、

居場所が数秒で変わったらそれはそれは奇天烈な悪夢でしょう…。

目安としてコードは、1拍半以上伸ばすのが基本です。

何なら1拍半だと結構速いので、その後は長めに伸ばしたり、

そもそも重要なキメでしか使われない短さです。

更に今回はBPMを180と結構な速さにしたため、

2拍伸ばすだけでも結構速いんじゃないかと思います。

2拍にした場合

1拍半 + 2拍半にした場合

コードだけを聴くと行けそうな気がしなくもないですが、

重要なのはここからメロディを乗せていくということ。

こうなるとコードもメロディも忙しくてしっちゃかめっちゃかになってしまうため、

コードは目立たないくらい落ち着いた進行にしましょう。

メロディのアタリを取る

さて、いよいよメロディを動かしていきますよ!

ここでコードを決めた効果が生きてきます!

アタリってなんぞや?って方が多いと思いますが、(イラストやってると分かるかも?)

この表現は僕が勝手に考えました。分かんなくて当然です。

ここでは、メロディを組み立てて行くための概形、

メロディの大まかな流れの事をアタリと呼んでみます。

今回はそんなアタリを取ってみましょう!

作ったリズムを音程楽器で鳴らす

まずは今作ったコード進行を、前回作っておいたリズムパターンと合わせます。

まあ、リズムの上にコードが鳴っているだけですね。

ではこのクラップの音を、メロディを鳴らせる音程楽器に移します。

楽器(音色)は音の切れ目(鳴り始めと終わり)が分かりやすければ大体何でも大丈夫です。

まあピアノが無難でしょうか。ギターでも良いでしょう。

僕はシンセにしがちですが。(切れ目が分かりやすい音色にする必要があります)

こんな感じの音源が出来ました(クラップはミュートしました)

音程はあれど、ずっと「ド」を鳴らしているだけです。

ここから音程をちょっとずつ動かしていきましょう!

最初と最後の音は大体決まっている

音程を動かす時に決めやすいのは、最初と最後の音です。

特にフレーズ全体での最後の音に至っては、ほぼ2択に絞り込まれます。

と言っても今回は繰り返しの元となる4小節を作っているので、

繰り返しの中の最初と最後を決めていきましょう。

最初と最後の候補は1度・3度・6度

最初と最後の音は多くの場合、

メジャーキー解釈で1度・3度・6度の音になっています。

言い換えると、トニックコードのルート音でもあります。

トニックと言えば安定、安定しているため、

始まりや終わりがスムーズになりやすいです。

ということでまずは最後の音を動かしましょうと言いたい所ですが、

全体的な流れ、アタリを取りたいので、

最後と言わず最後1小節分のノートを動かしちゃいましょう。

今回は小節の切れ目に被っているものも含めた4つを動かします。

1・3・6度のどれにするかですが、

これらはそれぞれ以下のような雰囲気になると思います。

- 1度:ド安定。「一旦終わりね?」という感じ

- 3度:割と不安定。「いつでも次に行けるぜ!」という感じ

- 6度:安定はしてるけど…「まだ行くよ?」という感じ

これは、各度数の効果もありますが、

1度に限っては同時に鳴っているコード(Cメジャー)と一致するというのが大きいです。

最後がド安定の1度メジャーコードにド安定の1度のメロディのため、

他に比べて終わった感じ(終止感)が強いんです。

これを使っても良いですが、繰り返し感が弱くなるため今は避けましょうか。

今回は繰り返し重視で3度にしました。

最初の音とコードとの噛み合い

お次は最初の音です。

これも1・3・6度から選んで問題ないですが、

ここで問題となるのがコードです。

今回の最初のコードは?そう、Fメジャーです。

Fメジャーの構成音は「ファ・ラ・ド」

ここにもし、3度の音である「ミ」を合わせると…

このように、メロディの音とコードが半音の関係になります。

メジャーセブンスと解釈すれば問題ありませんが、

考え方によっては半音、即ち不協でぶつかっているとも言えてしまうでしょう。

セブンスを狙って使う事も可能ですが、ちょっとややこしくなるため、

今回は避けて、1度か6度にしましょうか。

どちらを選ぶかですが、

明るく始めるなら1度、暗く始めるなら6度が無難でしょう。

今回は僕が暗め好きな陰キャなので6度にしました。

最初の音が3度だとちょっと攻めた始まりになります。

まあオーバーライドとかは3度始まりですが。

コードから決めた理由

さて、お気づきでしょうか?

コードを先に決めていたため、メロディの候補を絞り込むことが出来ましたね!

このように、先にコードを決めておけばこれから先、

複数の音が使えるからと迷ってしまった時に、

好ましくない音を消去法で消すことができます。

消えすぎて無くなってしまわないかという心配も無用!

コードの構成音は基本使っても問題ありませんし、

むしろメロディを作ってからコードを付ける方が候補が消えまくって大変な事になりかねません。

コードから先に決める威力、感じていただけましたか?

連発しない方が良い音

これまで、最初と最後に使える音、コードと合わせる音、

という2つの基準で音を選んできました。

最後の基準は、高頻度には使えない・ここぞという場だけで使うのが良い音です。

先に答えを言うとそれは、

ペンタトニックスケールに当てはまらない音です。

ペンタトニックスケールとは、

基本の「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の7音から、

「ファ」「シ」を除いたもの、

「ド・レ・ミ・ソ・ラ」の5つの音からなるスケールです。

言い換えるとこの5つ以外の音、

「ファ」「シ」や、メジャー・マイナースケールからも外れた、

Cメジャーで言う「ミ♭」や「ラ♭」なんかは使用頻度は結構限られます。

なので例えコードにこれらの音が含まれていても、

そこまでおいそれとは使えないという事です。

メロディの候補にはそれ以外の「ラ」「ド」にしたのも

これが理由の一部だったりします。

ではこれに基づいて、真ん中の2小節分も決めちゃいましょう!

2小節目のコード構成音は「ソ・シ・レ」、

3小節目は「ラ・ド・ミ」なので、

この中から無難なものを選んでいきます。

最終的にこのような形になりました。

結局真ん中はルート音の「ソ」と「ラ」をなぞるだけという、

ちょっと単調かもしれないものになりましたね…。

といってもメロディ作りはここからが本番!

そしてここからが楽しい楽しいパズルタイムです!

何なら魔改造しちゃってこのアタリの原型が無くなったって良いんです。

ですが長くなっちゃったので今回はここまで。

次回は、更にそれぞれ度数ごとの音の性質なども紐解きながら、

遂にメロディを完成させますよ~!

まとめ

ということでいかがだったでしょうか?

メロディ作りについての情報は昨今ネット上でお目にかかれますが、

ここまで愚直でゴリ押しなやり方をしている解説はあまりない気がします。

少なくとも僕は見たことがありません。調べ不足?

ポンポン作るタイプの方にとってはあまりに回りくどく、

そうでない人にとっても、理論がいくらか必要だったりと

相当めんどくさいと思われることでしょう。

ですがこのやり方なら、今までまともなメロディが思いつかない、書けなかった人でも、

きっと自力でメロディが生み出せるはずです!

最後、後編でお待ちしていますね!

それではオヤカマッサン~