皆さんごきげんよう、IWOLIです。

今回はダーリンダンスのEurobeat Remix解説の続き、

前回解説したブラスリフの解説をしていきます。

結構細かく重めではありますが頑張っていきましょう!

Contents

シンセブラスパートの続き

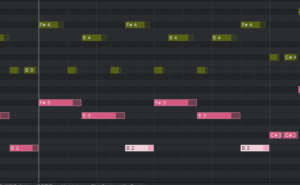

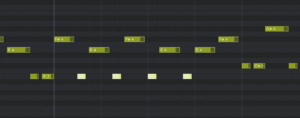

まずはブラスパートの、ハモりを除いたものを確認しておきましょう。

前回は原曲のイントロとRemixのリフを比較したのち、

1小節目に絞って細かく解説しました。

今回は2小節目以降を解説していきますね。

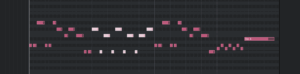

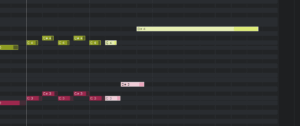

このハイライトされている部分からです。

「このペースだと相当かかるのでは…」と思った方、ご安心ください。

原曲、Remix共にこのメロディはかなり繰り返しが多いため、

1、2小節目の解説が終われば後は結構単純です。

頑張っていきましょう!

2小節目のアレンジ

付点8分のリズムを刻む

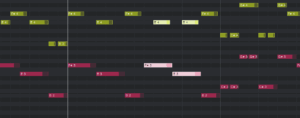

2小節目は原曲では 付点8分+付点8分+8分 のリズムが特徴的でした。

(白いとハイライトが見えないのでピンクにしました)

「ターンターンター ターンターンター」というリズムです。

このままでも疾走感があって問題は無いのですが、

ユーロビートはとにかく16分音符の刻みやシンコペーションが多いです。

そのためここも、元のリズム感は大きく崩さずに、

16分の刻みを入れていきます。

ブラスリフ(区別しやすいように黄色にしました)

ですが、まず一旦これらの16分無しで比べてみましょう。

リズムがちょっと変わっている!

16分音符の低音を除いたのがこちらです。

おわかりいただけただろうか?

そう、3拍目以降のリズムがズレています。

残した音符を目いっぱいまで伸ばすとこうなります。

この通り、元は付点8分が2つ続けば次は8分音符だったのが、

アレンジでは付点8分4連発に変わっています。

原曲は2拍ごとのループでもう少し分かりやすいリズムなのを、

ここもやはり複雑さの強調の為に弄った形です。

別に変えなくても成立する

じゃあここを原曲に近くするとどうなるかというと、

このように普通に成立しますし、動画の通り、

ある程度のアレンジにも対応できます。

ここは変えなくても良かった部分ではありますが、

次の説明をしやすくするための事前情報としてお伝えしました。

短い音で疾走感がMAX!

では本題と行きましょう。

原曲よりちょっと複雑になったリズムですが、

このままだとちょっとのっぺりしています。

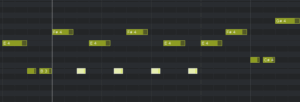

そこで活躍するのが、この短いノート!

元々、付点8分の長さを伸ばしていたものを、

16分1個分短くし、低い音に配置しています。

付点8分長めに伸ばすのではなく、そのリズム主体は変わらずに、

低音と高音を行ったり来たりする動きで疾走感が加速します!

何でも良かった2小節目最後の音

最後の1拍に押しやられた8分音符二つですが、

これらは元メロディに由来する音なら割とどうにでもなります。

どれも良い感じでしょう?

恐らく、それまででメインのモチーフが定まっているので、

ここでは相当大きく逸れたことでもしない限りはまとまるのでしょう。

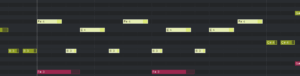

4小節目のアレンジ

強いて言うなら最後の音が8分音符になっているくらいですね。

ほとんど気分次第での変化でしたが、

ある意味、次のリズムとの兼ね合いの意味もあったかもしれません。(曖昧)

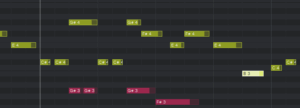

ということで最後の1小節、4小節目のアレンジを解説します。

といってもここはかなりシンプルですね、変更箇所は3点です。

- ノートを短く刻む(解説済み)

- 2拍目後半のリズムをズラす

- 3拍目以降をカットする(直前をロングノート化)

3点目はカットされた部分を別パートでカウンターメロディ的に鳴らすためそれも合わせて次回解説します。

1点目は既に何度も行っている事なので、

ここでは2点目のリズムのズレを解説します。

ミ♭に移るタイミングをずらす

ということでこのズレたノートについて解説します。

このハイライトされた最後のノートですね。

原曲のリフには無かったロングノートなため、

ビブラートも相まって結構目立つと思います。

ここもやはり、16分音符の裏拍というのがミソになってきます。

試しにリズム(譜割り)を変えずにただ最後を伸ばしてみます。

別に悪くは無いけど、ユーロビートとしてはなんだかしっくりこない感じがしませんか?

これが原曲由来の8分音符の裏拍に配置した場合です。

今回はよりシンコペを強調したリズムにしたかったため、

16分音符1個分遅らせたリズムを採用しました。

2拍目の16分音符もちょっと変える

さてラストの音符をずらしたことで生まれてしまったのが、

16分1個分の隙間です。

配置を原曲通りにするとこんな感じで、

2拍目裏部分が空いてしまいますね。

ここをどのように埋めるかですが、

これは直前の1拍目でリズムモチーフが既に提示されているので、

結構自由に決めることができます。

最終的には「ド レ♭ド レ♭ド レ♭ド」と単純な繰り返しに落ち着きましたが、

このように原曲を踏襲しても良いですし、一部に隙間を設けても成立しますね。

これまでの解説でも薄々感づいていたかもしれませんが、

リズムモチーフの提示がしっかりしていれば、後半は結構遊べます。

最初に「この部分はこういうリズムをしていますよ!」の部分だけはしっかり作り、

あとは自由な発想で作っていきましょう!

まとめ

ということで今回は以上となります。

お疲れ様でした!

今回はブラスリフ2小節目以降でシンセリフの作られ方を解説してきました。

最初の1小節こそ濃密でしたが、あとはその応用でユーロらしさが出せる感じでしたね。

次回は最後、ハモり部分とカウンターメロディに当たるシンセリードを解説します!