皆さんごきげんよう、駆け出しボカロPのIWOLIです。

今回はReaperの使い方の区切りとして、

完成した音源を一つの音声データとして書きだす方法を解説します。

DAWで制作した音源は、そのままだと「ソフトの編集データ」でしかなく、

ネット上の媒体で公開したりCDに焼くどころか、DAWソフトが無いと再生できません。

これをWAVファイルなどの一本の音声データとして出力する手順が、

今回紹介する内容、書き出しとかレンダリングと言われる工程です!

折角作ってこれた音源ですから、ちゃんと書き出して聴ける音源にしていきましょう!

Contents

Reaperにおけるレンダリングの基礎

では早速、既に音源は出来ているとして、

どうやって書き出すかの基本操作を解説します。

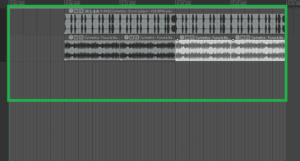

ここに、サンプルをぶち込んだだけの曲データのような何かがあります。

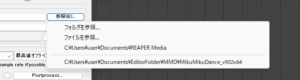

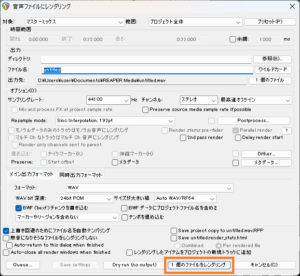

レンダリングにはまず、左上のファイルから、

「音声ファイルにレンダリング」を選択します。

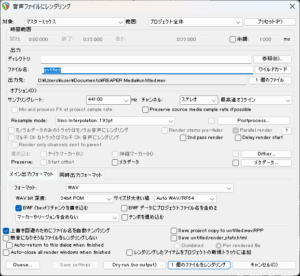

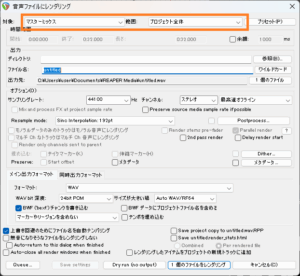

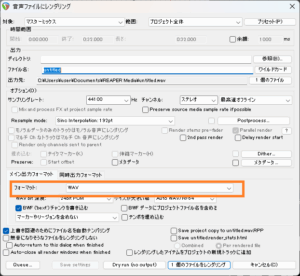

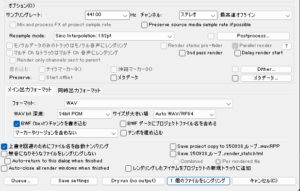

するとこんな感じのウィンドウが開くと思います。

見ての通り、ここがレンダリングを行うための設定画面です。

項目が多くて眩暈がしそうですが、実際に見る必要がある場所は少ないので

かいつまんで説明しますね!

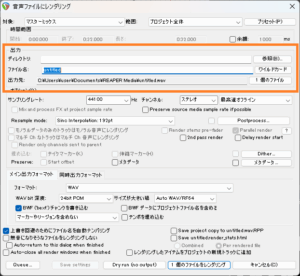

レンダリング設定で主に見る項目

では先に、どの部分を見ればいいかを言ってしまいますね!

基本的に気にする必要があるのは、

大体この囲った4か所になると思います。

それぞれについて解説します。

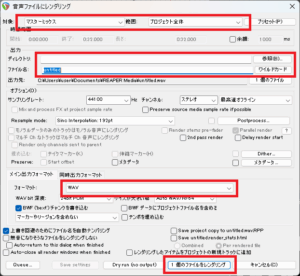

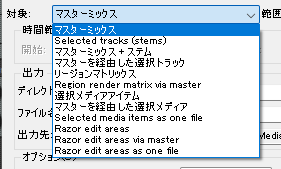

対象と範囲

一番上の「対象」と「範囲」では、プロジェクトのどの範囲を、

どんなファイル構成で出力するかを決めます。

左側の対象では、1本のデータにするか、

それともトラックごとに別ファイルで出力するか、などを選べます。

ここで「ステム」とか「Stems」と書かれたものですね。

完全に一つの楽器ごとでバラバラにされたものは「パラデータ」と呼ぶのが一般的です。

そして右の範囲では、どの部分をデータ化するかを決めます。

最初から、編集されている箇所の終端までなのか、

指定した場所だけ抜き出すのか、などですね。

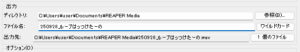

出力

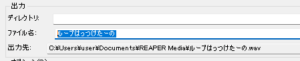

二つ目の「出力」では、レンダリングしたファイルを

どこに何という名前で保存するかを決めます。

これは結構想像しやすいんじゃないでしょうか。

たとえば参照から、保存したいフォルダを選択し…(何故かMMDのフォルダが履歴に)

ファイル名に作品名を入力する感じですね。(名前が適当過ぎる)

作品名に限らず、例えば”Test”とか「バージョン2」みたいな名づけもアリでしょう。

フォーマット

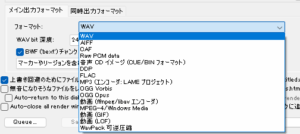

3つ目は「フォーマット」、出力するファイルの形式を決める項目です。

こんなにズラっとありますが、まあWAV使っておけばイイと思います。

少なくともそれしか使わない!(雑過ぎる)

1個のファイルをレンダリング

最後はレンダリング、これを押せば現在の設定で音声ファイルが出力されます。

試しに出力してみましょうか。

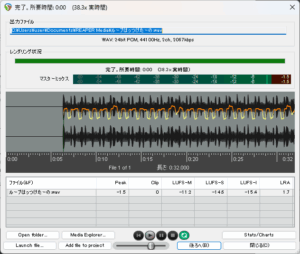

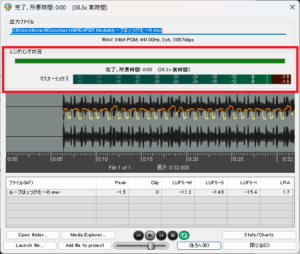

するとこのような感じで、レンダリングの進捗や、

その後の操作を選択する画面が現れます。

ということでお次はこの画面の説明!

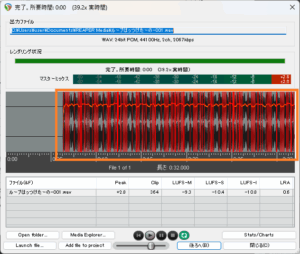

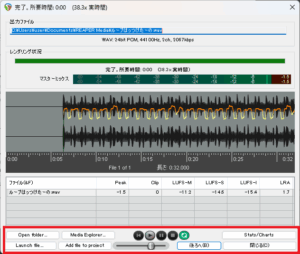

レンダリング完了画面の見方

ということでめでたく(?)音声ファイルとして出力されたわけですが、

この画面についてもいくつか解説します。

こちらは主に5つの画面に分かれています。

1.出力ファイル名とファイルのアドレス(所在地)

2.レンダリングの進捗とマスターのレベル

3.出力時の波形

4.ファイルの音量・音圧などを表す各データ

5.この後の各操作ボタン

この5つですね。それぞれ解説していきます。

1.出力ファイル名とファイルのアドレス

ここは見ての通り、ファイルの場所や名前が表示されます。

先の画面でも設定していましたが、間違ってないかの確認ができますね。

2.レンダリングの進捗とマスターのレベル

ここはレンダリングの進捗がバーで表される他、

現在書き出している部分のレベルや、これまでのレベルのマックスが表示されます。

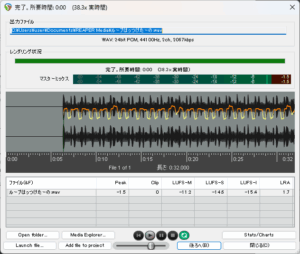

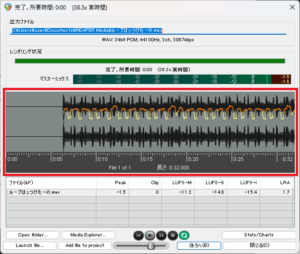

たとえばここでレベルが大きすぎて、

ピーク、即ち上限に達してしまっていると、

こんな感じで赤い部分が光り、レベルがプラス表示で表されます。

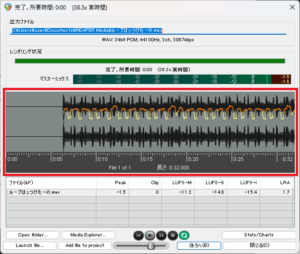

3.出力時の波形

ここでは実際に出力された音声の波形データが確認できます。

横がタイムラインになっていて、左から右に進行する感じです。

先述のピークについてもここで表示され、

こんな感じで真っ赤に「ピークついてますよー!」と警告してくれます。

DTM的には地獄絵図である。

4.ファイルの音量・音圧などを表す各データ

4つ目のデータは、結構理解の難しい所ではあります。

これまでのピークの様な瞬間的な音量だけでなく、

継続的な音量の上下であったり、音量とは別の基準、「音圧」の話だったりなどですね。

ここはちょっとややこしいので今回はパス!

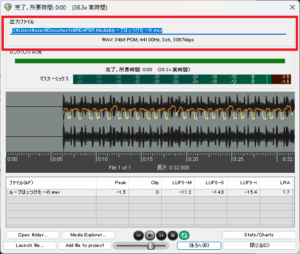

5.この後の各操作ボタン

最後のボタンについては読んで字のごとくですね、何故か日本語化されてないけど。

- Open folder:保存された音声ファイルのあるフォルダを開く

- Media Explorer:Reaperのメディアエクスプローラ画面で、出力したファイルを開く

- Launch file:メディアプレーヤーなどで音声ファイルを再生する

- Add file to project:音声ファイルをプロジェクトにそのまま貼り付ける

- Stats/Charts:この画面表示の設定関連

- 後ろへ:さっきのレンダリング設定画面に戻る

- 閉じる:レンダリングの設定・完了画面を閉じる

また真ん中の再生ボタンなどを使えばその場で試聴も出来ます。

やっぱ何気に高機能だよなReaper…

レンダリングのおすすめ設定

では最後に、レンダリングをする際の個人的にお勧めの設定や操作を紹介します。

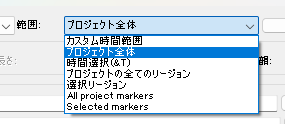

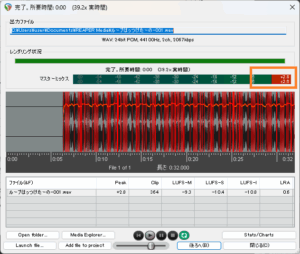

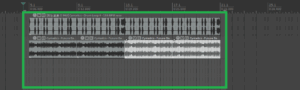

範囲:時間選択

まず一番最初に推したいのは範囲設定です。

僕はほぼかならず、時間選択(%T)を選んでいます。

これは何かというと、

Reaperの時間選択機能で囲んだ範囲をレンダリングするというもの。

即ちこの範囲ですね。

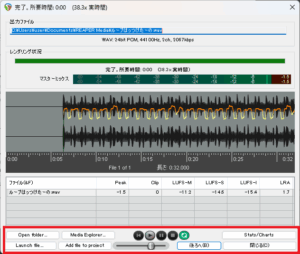

先ほどのプロジェクト全体でレンダリングした例を見て欲しいのですが、

このように、手前は無音が長く、後ろには無音が全くありません。

これは、プロジェクトの最初から、アイテムがある最後のギリギリまでを出力したためです。

この辺りになりますね。

これだと音源としてチグハグなだけでなく、

終わり部分の残響などがぶった切られてしまいます。

そしてその残響が、こういったアイテムの範囲外まで鳴り続ける場合は、

このレンダリング範囲ではぶった切られることになります。

時間選択ではこれを考えた範囲を設定した上で、マスターボリュームを絞るなど、

残響が自然に消える設定などがしやすいのでおすすめです。

余白を適切に取るための時間選択、ということですね。

ファイル名:日付やリビジョンの数値を残す

お次は細かいですが結構重宝します。

それがファイル名の手前に、出力した日付やバージョンを残すというもの。

いきなり堅苦しい感じもしますが、

創作では作った物を翌日などに確認すると

「ここもっと変えた方が良いじゃん!」と気づくことが良くあります。

そんな時に、ざっくばらんに付けるのではなく、

「この日の何番目」という記録がファイル自体にあると、

いつどのようにして何を作ったかがすぐに分かるので作業が捗ると思います。

僕はよく、「年月日」を二桁ずつ表記する、「250928」といった書き方をしています。

あとはその後のリビジョンや作品名の間は、半角スペースの事もありましたが、

今は半角アンダーバー「_」を使う事が多いですね。

この辺りは好みで決めても良いと思います。

或いは6桁の数字でも長いなら、2桁で「01」とか「06」とかで管理するのも良いでしょう。

それ以外:初期状態で大丈夫!

さて、それ以外の項目ですが、

急にやっつけ感が凄いですが正直初期値から弄らなくて良いと思います。

サンプリングレート44100Hzや、フォーマットWAVなど、

Reaperは最初からそれで何とかなる設定になるので、

先に解説した部分だけご自身の環境や作品に合わせて決めたら、

後はそのままで問題ないでしょう。

あとはレンダリングして完了です!

まとめ

ということで今回は以上となります。

お疲れ様でしたー!

今回までの内容で、Reaperの基本的な操作はあらかた解説出来たかなと思います。

とはいえ、それだけで作曲はとても出来ないというのも事実…

作曲の本番はここからです!ファイト!

今後はReaperだけでなく、幾つかのDAWの操作の他、

作編曲などに関するアレコレを解説していきますのでお楽しみに!

それでは、オヤカマッサン~