皆さんごきげんよう、駆け出しボカロPのIWOLIです。

今回はオーディオファイルに関してのより詳しい、色んな編集操作を解説します。

基本的な処理・操作の他、Reaper独自の機能についても紹介していきます。

中には個人的に特にお気に入りの優秀な機能もありますので是非参考にしてくださいね!

Contents

オーディオファイルの基本操作

と言っても、まず最初は基本操作を、

オーディオファイルを読み込んだところからいくつか簡単に解説します。

オーディオの長さを変える

1つ目は最も基本的な、オーディオの長さを変える操作です。

操作はとてもシンプルで、

オーディオファイルの左右端でドラッグアンドドロップするだけです。

また本来の再生時間を超えて伸ばした場合、

その先はまたそのオーディオの最初からループして再生されます。

特にEDMなんかを作る時は重宝しますね。

オーディオの下半分にカーソルを持っていきましょう。

上の方に持っていくと、カーソルの形状が変わり、

後述するフェードイン・アウトになってしまいます。

「Shiftキー」を押しながらドラッグアンドドロップする事で、スナップを一時的にオフに出来ます。

タイムストレッチさせる(速度を変える)

2つ目はタイムストレッチという、オーディオの再生速度を変える操作です。

先ほどは速度・ピッチはそのまま再生する箇所だけを変えましたが、

この機能ではピッチはそのまま、例えば倍速や1/2倍速などに出来ます。

こちらは、さっきの長さの変更と同じオーディオの左右端で、

「Altキー」を押しながらドラッグアンドドロップします。

波形もギュッと凝縮されているのがわかりますね。

オーディオを分割する

3つ目に紹介するのは以前も解説しましたが、アイテムを分割する操作です。

MIDIではあまり使わないかもしれませんが、

オーディオでは特に長いファイルを使う時などに分割&削除をしたりしますね。

オーディオを選択した状態で、「DAWのカーソル(緑の縦線)」をカットしたい場所に合わせ、

「Sキー」で対象を分割できます。

再生位置を変える

またオーディオの位置はそのまま、再生開始位置を変える機能もあります。

この操作ではオーディオの端ではなく、真ん中の方にマウスカーソルを持っていき、

「Altキー」を押しながらドラッグしましょう。

一見地味な操作に感じるかもしれませんが、

効果音ループや加工マシマシの音などを使う時に重宝したりします。

ちょっと突っ込んだ操作

お次は、ちょっとだけ突っ込んだ編集操作を解説します。

これも基本だという意見もありそうですが…

しっかり作編曲をしていく際にはこれらも必須級ですね!

フェードイン・アウト

まずはフェードインとフェードアウト、

オーディオの端で音量変化を滑らかにするものです。

先ほどもちょっと説明しましたが、こちらはオーディオの左右端で、

なおかつ上の方をドラッグアンドドロップで操作できます。

左端ならフェードイン、右端ならフェードアウトですね。

フェードインを掛ける事で最初のキックの音量が変わったのが分かると思います。

動画編集などでもよく見るクロスフェードをReaperでかけることも出来ます。

というより、同じトラック内でオーディオを重ねるように配置すると、

自動的にクロスフェードが掛けられます。

ただしこの場合、どちらにも同じエフェクトが掛かるので、

もし別々に処理したい場合は、先ほどのフェードイン・アウトをそれぞれに掛けるのが無難でしょう。

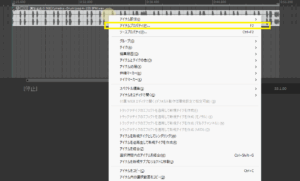

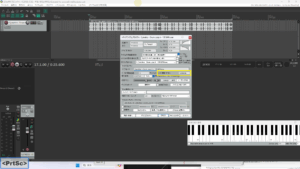

ピッチの変更

Reaperはオーディオのピッチ変更もとても手軽です。

一つはアイテムプロパティを使う方法です。

右クリック>アイテムプロパティ(P) で、メディアアイテムプロパティを開いてください。

この真ん中の右にある箱でピッチを調整可能です。

ですがReaperはショートカットキーでもっと素早く調整できます。

それが以下の4つです。

- Shift+0:ピッチを+1する

- Shift+9:ピッチをー1する

- Shift+8:ピッチを+0.01する

- Shift+7:ピッチをー0.01する

小さくて少し見づらいですが、オーディオファイルの上に現在のピッチも表示されるので、

カットアップなどのアレンジをする際は重宝するでしょう!

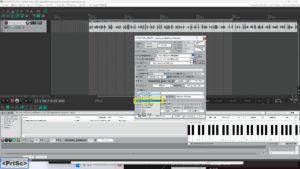

ピッチに関するReaperの独自機能!

最後にピッチ変更時に使えるReaperの独自機能を紹介します。

それがピッチ操作モード(アルゴリズム)の変更です。

これはオーディオアイテムのピッチを変更した時に、

その音質(フォルマント)の変わり方を決められるものです。

説明では分かりにくいと思うので、操作方法を確認しつつ変化を確かめてみましょう。

人の声だとより分かりやすいと思いますので、今回は花音ミルン様の無料サンプルをお借りしました。

まずはこの声ネタのアイテムプロパティを開きます。

さっきは右クリックで開きましたが、アイテムをダブルクリックするだけでも開くことができます。

この声ネタのピッチを+4にしてみます。すると?

当然と言えば当然ですがこんな感じで、鼻が詰まったような、

ヘリウムガスを吸ったような声色に変わりました。

これはこれで良さなので良いと思えばこのままで良いのですが、

例えば「元の声質をキープしてピッチを変えたい」と思ったとします。

その時は、このアイテムを選択し、

ピッチ操作モードを”élastique 3.3.3 Soloist”、通称「ソロイスト」にしましょう。

比較してみると?

声質が変わったのが分かりましたか?

それぞれのモードでピッチ変更前後を比べてみます。

前者のデフォルトに比べて、Soloistは「そのままの声でピッチを上げた」感じがあったと思います。

こういった機能は無料で使える事はかなり少ないと思われます。

Reaperは無料でかつこんなに手軽に自然なピッチ変更が出来ちゃう!

僕が今でもReaperを使う事がある最大の理由でもあります。

他にも様々なモードがありますが、最も効果が実感しやすいのがSoloistかと思います。

またSoloistも複数ありますが、大きな差は無いかな…と思っています。

Soloist以外ではデフォルトとの差は感じづらく、

2種類のSoloistは若干違うかも?ぐらいですね。

まとめ

ということで今回は、Reaperのオーディオに関するより突っ込んだ編集操作について解説しました。

この辺りの操作は普段使っていても触る頻度も高く、覚えておくと作業効率がかなり良くなると思います!

特にピッチ周りは大変扱いやすく、有名有料DAWにも引けを取らないと思います!

ぜひ活用してってくださいね!

それではオヤカマッサン~