皆さんごきげんよう、IWOLIです。

今回はダーリンダンスのEurobeat Remix解説、

これまでのブラスリフに加えシンセリードによるカウンターメロディの解説をしていきます。

今回の記事で、このリミックスのリフの正体、

どうやってユーロ化されたのかを完全に解き明かしちゃいましょう!

ハモり

まずはこれまで端折っていたハモりについて解説します。

ハモり、即ちメインの音に対し異なる音で和音を奏でる事ですね。

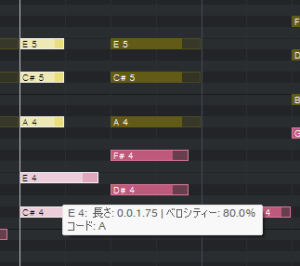

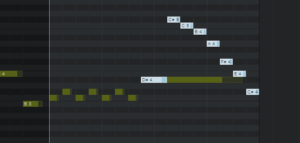

今回のRemixでは2小節目のこの部分、

低音の16分を除く音にあたりますね。

聴き比べてみましょう。

ハモりが追加されたことでゴージャスになりましたね!

ユーロビートはこうやってただでさえ目立つ音をガンガンに強くしていく傾向があります。

曲によってはもっとハモりを連発したり、3和音にするケースもありますが、

今回はメロディが良く動く事も考慮して2小節目だけにしました。

ハモりの音の選び方

さて問題の、ハモる音の決め方ですが、一番簡単なのが

三度下か三度上をとりあえず打ち込んでみるというもの。

三度と言っても長三度と短三度があるので両方試しちゃいましょう!

今回は短三度下、半音3つ下ですね。

基本的に長三度(半音4つ分)か短三度(半音3つ分)かは、

コードとの嚙み合わせで決定する事が多いのですが、

今回は絶妙に合ってないけどなんかイイ感じだからという理由で決めています()

コードと鳴らすとこんな感じなのですが、

分かりますでしょうか?ブラスの「レ♯」「ファ♯」と、

コードの「Aメジャー」が噛み合っていません。

ブラスも、「ド♯」「ミ」であれば噛み合っており、シンプルなAメジャーを作りますが、

「レ♯」「ファ♯」の時はAメジャーと同時に鳴るとこのように、

実質的にはF♯m7 add13の響きになっています。

本来の響きから変わってしまっているはずですが、

これが意外と、他の音にするよりも綺麗なんですよ…

付近の音で他の候補を試した場合

唯一、最後のド♯にした場合は綺麗に噛み合いますが、

ずっとド♯を鳴らし続けるのも変かなと思い、

妙ではありますがレ♯が採用されました。

シンセリード

最後に、ブラスと入れ替わる様に入ってくるシンセリードを解説します。

リフの折り返しに入る、このキラキラした音ですね。

所謂オブリガートやカウンターメロディと呼ばれ、

メインを補助し煌びやかさや賑やかさを足す役割を持ちます。

こういうパートは必須では無いですが、上手く使うと雰囲気が増します!

今回は、直前のブラスをロングノートにするというのを思いついた辺りで、

「じゃあ残りをキラキラサウンドで鳴らせば綺麗かも?」というのを閃いた次第です。

打ち込み方

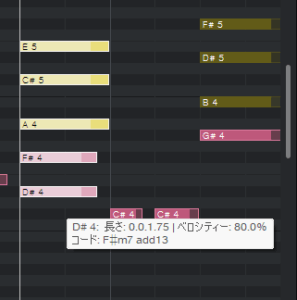

この音の打ち込みですが、さほど難しいことはしていません。

原曲メロと合わせれば分かる通り変化と言えば、

- 2拍目裏にあった「レ♯」を遅らせる

- 3拍目最初の「ド♯」を無くす

くらいなもので、それ以降は打ち込み面ではオクターブも同じです。

(ここでは見やすいように原曲の方を下げていますが、シンセ内で1オク上にしています)

この変化はメインのブラスが「レ♯」で伸ばしているのに合わせただけで、

多少変えてもそれはそれで成立します。

※分かりやすいよう、シンセリードの音量を上げています

「ド♯」にした時はユニゾンから長二度に変わるので「お?」という感じですが、

特に「レ♯」でのユニゾンだとリズムを変えても悪くないでしょ?

バランス・メインとの組み合わせ方

もう一点の2つの音をいかに合わせるか、

どちらかというとこちらの方が大切になってくる気がします。

何せ元は1本だったものを2つに分け、同時に鳴らしているわけですから、

迂闊にやるとごちゃごちゃして何が鳴っているのか分からなくなります。

重要なポイントは主に3つ

- 音量

- 音域(高さ)

- 定位(左右の位置)

かなと思っています。

音量バランス

まずは音量バランスです。

シンセリードの方は最後の補助的な音なので、

思いっきり目立つブラスの裏から「ジワッ…キラッ」と湧いてくる感じがいいでしょう。

試しに音量を変更した場合と比べてみましょう。

元音量→リードデカすぎ→リード小さすぎ→元音量

という順番です。

大きすぎると「うおっお前が主役か?」と不必要な驚きになってしまい、

小さすぎると「後ろの飾りなのかな?」とか、「あれ?原曲はここにもメロディあったような?」といった不安感に繋がります。

この音量バランスはとても難しい所で、多くのDTMerが苦心している部分でもありますが、

耳と頭をリフレッシュしながらベストなバランスを探っていきましょう!

音域

二つ目は音域です。即ち、どれくらいの高さで鳴らすか?ということですね。

ここは音量よりも簡単に差別化できます。

打ち込み面ではこのように同じオクターブになっていますがシンセを見ると…

メインのブラスがOSC2除き基本“PITCH=0”なのに対し、

オブリガートの方は“PITCH=12”と1オクターブ上になっています。

オクターブを変えて比較してみましょう。

1オクターブ下げてブラスとぶつけると、明らかに聴き分けづらくなりますね。

ついでに更に1オクターブ上げてみましたが、今度は高過ぎて

音そのものが聴こえづらくなってしまいました。

この辺りは実際に聴きながらベストな高さを探るのが良いでしょう。

1オク上と2オク上を重ねるというのは有効と言えそうです。

空間・定位

最後に空間や定位です。広く響き渡らせたり、左右の位置を変えます。

空間はDELAY(ディレイ)やREVERB(リバーブ)などが使えます。

定位はパンやパンニングとも言いますね。

今回は意図せずどちらの音も定位は特に何もしていませんでしたが、

オブリガートの方が広く響き渡る音になっています。

こちらはブラスの方のエフェクト設定です。

DELAYはかけてはいますが、MODEは“Mono”で、

更にMIXを11%まで下げることで芯のある音にしています。

一方こちらのオブリガートでは、

MIXを27%と高めにしています。

MODOも“Stereo”にして左右に広げようとしてはいたみたいですが、

TEMPOが左右同じなせいで何の意味もないですね。何をしていたんだ私は

とにかく、主役以外の音を左右に偏らせたり、

空間に散らばらせるというのは主役との住み分けとして有効です!

まとめ

これにて、ダーリンダンスのリミックスを用いたリフ解説、完結です!

お疲れ様でした~!

「ダーリンダンスのイントロが、ユーロビート化しやすい」という所から始まった解説でしたが、いかがだったでしょうか?

ユーロビートはその根強い人気から作りたいと思う方がしばしば見られますが、

それっぽくするのに苦労している方は多いのではないかと思います。

このシリーズで解説した「ユーロらしさの秘訣・要素」を活かし、

Remixや自作ユーロビートに役立てていただければ幸いです。

それでは、オヤカマッサン♪