皆さんごきげんよう、駆け出しボカロPのIWOLIです。

前回のKawaiiFutureBass講座からかなり間が空いてしまいましたが、

今回はその時触れられなかった、シンセでの音作りについて。

KawaiiFutureBassに特化したリード・プラックがどのように作られたか解説します。

こちらではKawaiiFutureBassの楽器構成そのものについて解説してますので、

まだ見てないという方はぜひ!

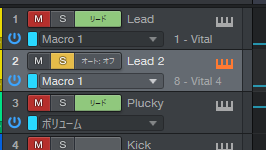

リードパートの確認

ではまずは今回解説するパートを聴いてみましょう。

これはメインのメロディを奏でるリードと、

掛け合いになっているオブリガート用のプラックで出来ています。

そしてリードの音は性質の大きく異なる2つの音を重ねているんでしたね。

一つはリードらしい持続音なのに対し、

もう一つはメロディは同じでも、すぐに音量が減衰するプラックっぽい音です。

一方プラックは一つのシンセで成り立っていて、

小気味よいメロディを奏でていました。

今回はこれら3つの音作りを解説します!

今回はそこから踏み込んだ「この曲に寄せる方法」に特化して解説します!

リード・プラックそれぞれの基礎はこちら!

メロディレイヤー①シンセリード

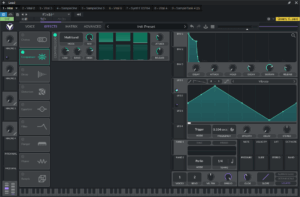

ということでレイヤーされたメロディの一つ目のシンセから見ていきましょう。

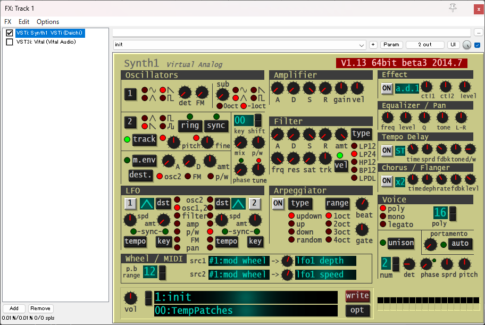

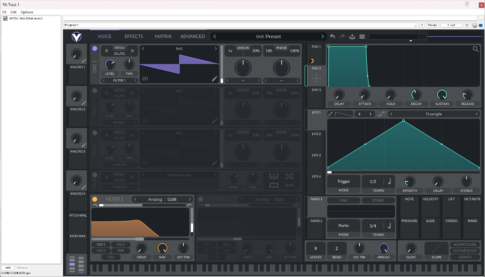

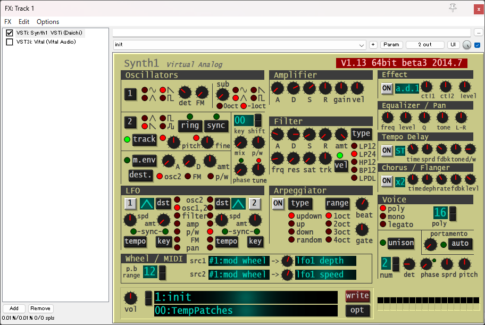

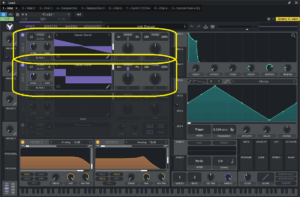

こちらのレイヤーはシンセこそVital1基ですが見ての通り、

2つのOSCから音が鳴っています。

順番に解説しますね!

OSCの設定

まず二つあるOSCを設定していきます。

OSC 1

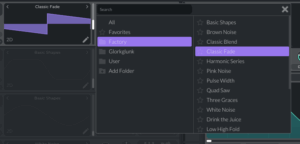

OSC 1ではSaw波に近い音で、芯になるようにしていきます。

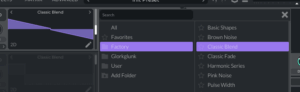

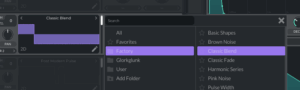

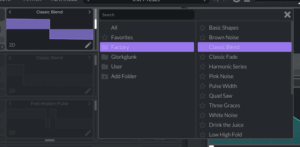

波形はデフォルトでも良かったのですが、

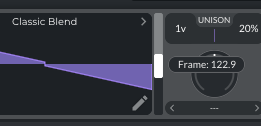

ここは敢えて”Classic Blend”を選択。

三角波、Saw波、Square波が少しずつモーフィングするのが特徴です。

これのポジションを、今回は”Frame=122.9”としました。

ここまで厳密にする必要は無いですが、

Saw波が若干Square波に近づいた音という感じですね。

この状態で鳴らすとこんな感じ。

まだ全然物足りない感じですね。

少なくとも、音が低過ぎてテンション駄々下がりなので、

オクターブを上げてサクッとテンションを上げましょう!

たったひと手間なのに、一気に明るくなりますね。

やはり適切なオクターブで鳴らすというのはとても大切です。

ただまだまだ寂しいので、デチューンしていきましょう。

ボイスを8にすることで広がりがある”Super Saw”に近づき、

より煌びやかになりました。

ただ、これだとちょっと広がり過ぎてぼやけています。

広がりは後で出しますし、今は芯に鳴る音が欲しいので、

デチューン幅を狭めていきましょう。

「地味になっている?」と感じるかもしれませんが、

この後で今無くした広がり成分を補うので問題ありません。

最後に音量バランスを調整する上で、

”LEVEL”を0.293に下げています。

といってもここは「OSC同士の音量バランスを取るため」の物なのに、

このリードではLEVELで全体の音量すら変えようとしてしまっていたようです。

全体の音量は、

ここがマスターボリュームになっているので、ここで下げるのが良いでしょう。

OSC 2

ではOSC 2の方も設定していきましょう。

先ほどOSC 1で芯になる音を作ったので、

こちらでは広がりや煌びやかさを出していきます。

こちらも波形自体は同じく”Classic Blend”です。が!

明らかに波形が変わっていますね?

こちらではFrameを218.3としており、左右の幅に偏りがあるSquare波になっています。

どっちでも良いんですが僕は結構レイヤーする時は波形から根こそぎ変えることで差別化を図りがちです。

この状態で聴いてみましょう。

このままだとやっぱり暗いですね…

何ならこちらでは煌びやかさを出したいので、もっと高くしましょう!

思い切って2オクターブ上げてみました!

1オクでは普通のSquare波、ピコピコ音という感じですが、

更に上げることで甲高くキラキラになりますね!

もちろん上げれば良いという話ではありません。

2オクターブ上げたこの音は甲高過ぎる為、

これだけだとか細く聴き取り辛い音になる恐れがあります。

また逆に、これより低い音が悪いわけでも無く、

結局は鳴らす音同士の相性や目指す方向性で決める必要があります。

最初からMIDIを上げておけば良かったんですけどね…何をしていたんだ

さて、といってもまだ高いピコピコ音に過ぎないので、

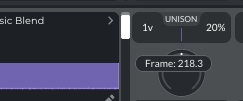

またデチューンを使って広げていきましょう!

今回は16ボイスまで上げました。こうする事でより広がりが出ます。

ただ、幾ら広がりを出すと言っても、原曲はここまで広い音ではない様に思えました。

という事でこちらもちょいと狭めます!

デチューン幅を20%から9%まで下げました。

どうでしょうか?大きな差では無いですが、ちょっとだけ芯が出ましたね。

個人的に特にKawaiiFutureBassのリードはこういった、

余り広げ過ぎていないリードが好まれるイメージがあります。

ということでOSCの設定は完了!FILTERに移ります。

すみません!FILTERかけっぱなしでした!

次でFILTER外した時をお聞かせします!ゴメンナサイ!

FILTERの設定

…という事で、一旦FILTER無し、EFFECTS無しをお聴きください。

ちょっとキンキンしますよね。なのでこれを是正します。

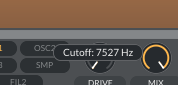

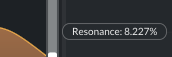

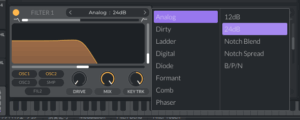

FILTER 1

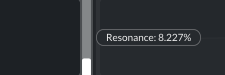

まずFILTER 1は初期状態の”Analog:12dB”で、OSC 1の音が通る様にします。

Cutoffは7527Hzで、Resonanceは8.227%です。

ここまで厳密である必要は無く、あくまで「超高域だけ削る」という感じですね。

あとは”KEY TRK”を右に振り切る事で、鳴らしたピッチに合わせて、

Cutoffも連動し上下するようにします。

それ以外は全てデフォルトです。超ミニマル設定。

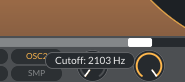

FILTER 2

次のFILTER 2も、大きな差は無いですね。同じく”Analog:12dB”で、

OSC 2の信号を受ける設定にします。

OSC 3も受ける設定に鳴っていますが、そもそもオフなので関係ありません。

Cutoffは2103Hzで、Resonanceは41.13%。

カットオフが低めでレゾナンスがちょっと高いですね。

またFILTER 1同様にKEY TRKも振り切っておきましょう。

これでFILTERの設定は完了です。

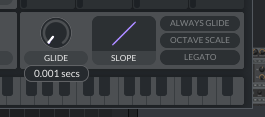

ボイス・グライド

さて、リードではかなり重要なのがこのボイスとグライドです。

ボイスでは「同時に鳴らせる鍵盤の数」、グライドは「別の高さに移る時の動き」を決めます。

これが無いとどうなるか?こうなります。

途中ですごい変な音が鳴りましたよね?

そうなるように打ち込んでいるからというのもありますが、

リードはここを適切に設定する事で「イイカンジのリード」になります。

ということで、まずは同時発音数、”VOICES”を1まで下げます。

これにより、同時に1つの鍵盤からしか音が鳴らなくなります。

「じゃあなんで縦に二つもノートを置いている?」

それがこれから分かります!”GLIDE”です!

分かりますか?音の鳴り始めで、「クイッ」としゃくりあげる感じになりました。

このちょっとした動きがリードのキモ!

この曲では頻度は多くありませんが、ただ直線的に鳴らすだけでない表現力になります。

最後に”LEGATO”もONにしましょう。

今回はさほど大きな恩恵は有りませんが、音符を鳴らしっぱなしの時に、

ENVやLFOの動きがリセットされなくなります。

特にENV 1の動きに注目!

LEGATOオフ

LEGATOオン

LEGATOオンだと、ENV 1が最初の鳴り始めから継続されています。

今回は地味な差でしたが、一々パチパチ鳴られても嫌だったのでオンにしました。

さてこれでグライドも設定できました。

お次のモジュレーションで、動きを付けていきましょう!

各モジュレーション

ではそのモジュレーション、ENVとLFO二つ、そしてMACROですね。

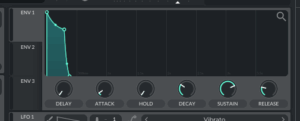

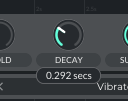

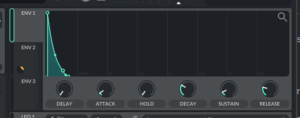

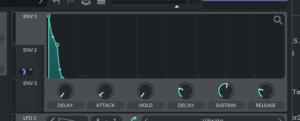

ENV 1

今回ENVは、音量変化のみの設定になっています。超シンプルですね。

しかも変えたのは”DECAY”と”SUSTAIN”のみです。

DECAYは0.292秒、SUSTAINは0.729となっています。

今回はそこまで必須では無いですが、音の鳴り始めをはっきりさせるために、

逆になった後はちゃんと音量が減る様にした感じです。

LFO 1

さてちょっと説明が大変なのがLFO 1です。

こんな感じで”Voice Tune”、即ち、全体のチューニングに掛かっているのですが、

このLFOカーブ、見たことありますか?(まあ別に珍しくもないと思いますが)

この形状と完全一致するものは、少なくとも無料版にはないでしょう。

といってもこれはとても簡単に描けます。

まず”8 – 1”と書かれている”1”の方、”Y Grid”を”2”にあげ、横線を表示します。

左上にあるドットを、上下位置で真ん中まで下げ、

右下のドットを、左から2番目の一番上に上げたら…

ダブルクリックで点を増やせます!

あとは右から2番目の一番下まで下げたら完成!

さて、何でこんなことをしてきたか?それはカーブの名前にもなっている通り、

これで「ビブラート」をさせるからです!

LFOカーブが出来たら、”VOICE”タブではなく、

右の”ADVANCED”に移りましょう。ここの左下にある。

これらの項目では、このシンセ全体のピッチ・チューニングを一括でコントロールできます。

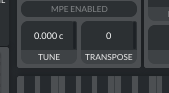

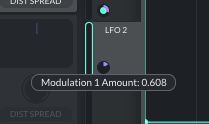

ということでLFO 1を、ADVANCEDタブの”TUNEにアサイン!”

幅は0.608としました。

TUNEとTRANSPOSEは、どちらも音の高さに関するものですが、

TUNEは上下半音分の範囲のみでの調整ができます。

ビブラートは大き過ぎないくらいが丁度いいので、

基本TUNEで設定する事が多いです。

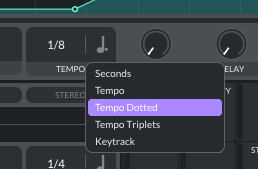

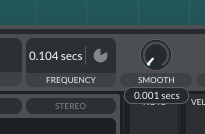

あとは、”FREQUENCY”を0.104秒、”SMOOTH”を0.001秒にしてLFO 1の設定は完了!

といってもこれでは、ずっと揺れっぱなしになります。

間違っては無いんですが、ちょっとだらしないピッチ感になりかねません。

これを解決するのがLFO 2です!

LFO 2

LFO 2では、さっき設定した

「LFO 1のビブラート量を変化させる」モジュレーションを行います。

マトリョーシカみたいですね。ひとまずみていきましょう。

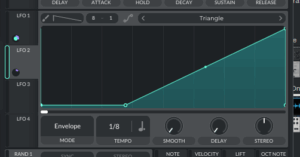

見た目はこんな感じ。また見た事ない形ですが、これ自体は簡単です。

まず三角形のてっぺんを右上に持っていきます。

あとはダブルクリックで増やした点を、一番下の適当な左右位置まで持っていくだけ。

LFO 1ではチューニングに関わってくるのもあって厳密に調整しましたが、

こっちは「揺れ始めるタイミング」にしか関与しないため、

そこまで細かく指定する必要はないです。

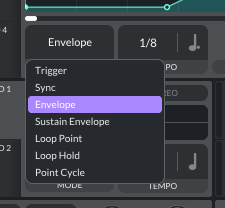

あと重要なのは左下の”MODE”ですね。

”Envelope”を選択し、カーブの右端まで行ったらそこをキープするようにしましょう。

一度ビブラートが広がったら、それをキープしてほしいですからね。

さて、問題の「このLFO 2のアサイン方法」ですが、

さっきの様な「この値を動かす」ではなく「この値の変化量を動かす」なので、

設定先は”TUNE”ではありません。

目指す先は、「さっきアサインしたLFO 1の丸いアイコン」です。

カーソルに隠れて見えないですが、そこにアサインすることで、

「LFO 1の変化量をLFO 2で変える」という入れ子構造が完成します。

アマウント量は0.608です。

あとは”MATRIX”タブで念の為、

初期状態ではLFO 1のビブラートが掛かっていない(0.000になっている)ことを確認しておきましょう。

これで、鳴り始めは全く揺れず、徐々に揺れが広がるビブラートが完成です!

MACRO

さて、まーま―ヘロヘロになっていそうですがモジュレーションの最後!

MACROの設定も紹介します。

左端にある、縦に並んだツマミがそれです。

これらは、シンセ本来の値は維持したまま、一時的に何かを変えたい時や、

複数のパラメーターを一気に動かしたい時に役立ちます。

今回はこれを一時的にピッチダウンさせるのに使います。

これはめちゃ簡単!”ADVANCED”タブに行きましょう。

あとは、MACRO 1を”TRANSPOSE”にアサインするだけ!

TRANSPOSEは最大上下に48半音、即ち4オクターブも動かせます。

大胆にピッチを変えたい時はこっちを使いましょう。

あとはアマウント量ですがここでちょっと注意!

アマウント量はマイナスの値にしましょう!-17.20としました。

理由は今回の目的がピッチダウンだから。

マクロのツマミを上げた時にのみ、ピッチが元の音から下がる様にするため、

逆の動きをさせるマイナスにするんですね。聴いてみましょう。

ツマミを上げることでピッチが下がります!

これをどこで使ったかというと…

ここです!MACROは演奏に合わせて、DAWの設定で動かすのが基本です。

鳴り始めだけツマミが上がっているので、極低音から一気にしゃくりあげる表現になりました。

この瞬間は原曲でも「グイイッ!」と上がってくる雰囲気があったので、

ただのグライドではなくこの方法で動かした形です。

別にピッチベンドで事足りたってのは言わない約束

1曲通して一定の値ということも有り得ます。

EFFECTSで仕上げ!

さて、これでこの音作りも大詰めです。

最後にEFFECTSで加工はしましたが、内容はかなり軽いです。

なんたって”COMPRESSOR”だけですからね!

設定もATTACKを30.94%に下げたくらいでほぼデフォルトだと思います。

(レシオが出ないのが辛い所ですが…)

それでもマルチバンドコンプは物凄く音が変わります。

一気に迫力が出ますね!

また途中からコンプが掛かった音になっていました…ごめんなさい。

何はともあれ(割とトラブルもありましたが)

これにて1つ目のレイヤー完成です!

……そうです。まだ二つ音があるんです…!

といってもご安心を。残る音は大部分が今の音と共通しているので、

特にモジュレーションなどはかなりサクッと進められるでしょう。

メロディレイヤー②シンセプラック

ということでお次は同じメロディラインを奏でるもう一つのシンセ、

プラックやベルに近い音ですね。

こちらはOSC 1のみで鳴っています。

ここだけ見ると、さっきのシンセで解決できそうに見えますが、

FILTERを別で設定したり、視覚的に分かりやすくしたいという理由で分けています。

OSCの設定

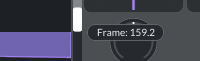

というわけでOSC 1を見ていきましょう。

波形はさっきのリードと同じで”Classic Blend”です。

ただこちらはまたポジションが違って、

Frame:159.2となっています。真ん中のSquare波に近いですね。

とはいってもこのままだとこの音も…?

やっぱり味気ない…ということで~

コイツも2オクターブ上げてやりましょう。一気にキラキラ感が出ます。

そしてこの音についてもデチューンはかけます。

と言っても、余り広がり過ぎて欲しくないので、

ボイス数8、幅1%と中々狭めです。

あとはLEVELをちょっと下げているくらいです。

もちろんこれはここで弄る必要は無いので不要です。

ということでOSC完了!

残りもとても軽いものなのでちゃちゃっと進めちゃいましょう。

モジュレーションとFILTERの設定

お次はモジュレーションとFILTERをまとめて解説します。

というのも、こちらではFILTERにも、モジュレーションしている部分があるからです。

という事で先にモジュレーションから!

ENV 1でプラックらしく

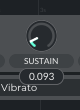

この音はプラックやベルっぽい音なので、

鳴った瞬間から減衰していてこそな音色です。

ということでENV 1は見ての通り切り立っていますね。

DECAYとSUSTAIN以外は相変わらず初期状態ですが、

DECAYが若干短い0.257秒となっている上に、

SUSTAINはかなり小さく0.093です。

これによって0.25秒ほどで音量がかなり小さくなるんですね。

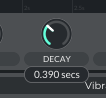

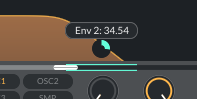

ENV 2でFILTERを動かす!

さてここが一つ目のレイヤーと最も違う所です。

さっきはENV 1しか仕事していませんでしたから。

こちらは形状こそENV 1と似ているものの、これはFILTERにアサインされ、

音量ではなく、FILTERのカットオフ周波数を操作しています。

DECAYは0.390秒と若干長いですが、SUSTAINが完全に0。

つまり0.390秒かけて完全に元の値に戻るというわけですね。

そしてそれが、Filter 1のCutoffに、34.54というアマウント量でアサインされています。

これがこの音をよりプラックらしくしています。

ということで続いてFILTERを見ていきましょう!

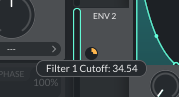

FILTERで倍音を削る!

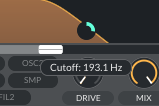

ということでこちらがそのFILTER 1です。

いたって普通のLPフィルターであり、

Resonanceは8.227%、

Cutoffは193.1Hzです。

ここで来ましたね!アサインされている円グラフみたいなものがあります。

ここにENV 2がアサインされているため、発音するたびにCutoffが動きます。

どうですか?(FILTERが閉じたままだと聴こえないのは当然として…)

開きっぱなしの時に比べるとやっぱりENVで開閉された方が、

より「ポンッ」と爪弾くような粒立ちの良さがありますね!

今回はこの効果によって、原曲のメロディから薄っすらと聴こえる小気味よさを表現してみました。

その他

さて、残るマクロ、ボイス、グライド、エフェクトですが、

グライド以外はさっきと全く同じです。

グライドだけは要らないなって事でほぼゼロです。(ゼロで良かっただろこれ…)

またマクロについても、設定はされていますが、

プラックでピッチベンドは要らないという事でDAW側でオフにしています。

真ん中のLead 2だけ「オート:オフ」になっています。

ということであとはエフェクトでコンプ掛けて完成!

ね?簡単でしょ?

オブリガート

今回最後に解説するのはオブリガート用のプラックです。

一聴するとさっきのプラックに似て聴こえますが、

OSCが3つついていたりと実は結構違う音作りがされています。

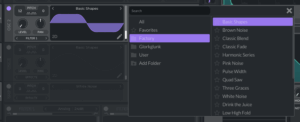

OSCで基本の音を作る

とりあえずまずはOSCの1と2で基本の音を作っていきます。

OSC 1

今回OSC 1で使った波形はちょっとだけ違って、

”Classic Fade”というものを使いました。

と言っても、Saw波とSquare波の間っぽいのは同じですね。

そしてこの音を…

例によって1オクターブ上げます。結構甲高い音ですからね。

そしてこれを、ボイス16、幅5%でデチューンします。

これでもそこそこ寄った気がしますが、更に寄せるための音を作っていきます。

そこまで重要じゃないのでさらっとだけお見せします!

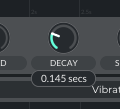

ENV 1はリードに似たような感じ。DECAYとSUSTAIN以外は初期状態で、

DECAY:0.145秒、SUSTAIN:0.540です。

OSC 2

次はOSC 2を使っていきます。

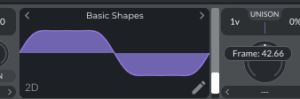

ここにきて今回初めて”Basic Shapes”が来ました。

使ったのはFrame:42.66辺りの、ちょっと歪んだSin波です。

これもオクターブを上げるのですが、お気づきでしょうか?

LEVELがゼロになっていることに。

「それって音鳴らないんじゃ?」 はい。鳴りません。

何故こんなことをするか?次はそれを解説します!

OSC 3でFM変調!

OSC 2は、OSC 3と協力してFMで加工した音を鳴らしてもらい、

これで音の鳴り始めにクセを付けてもらおうと考えていました。

音の鳴り始めだけ鳴って欲しいけど、LEVELが上がっているとENV 1によって、

OSC 1と同じ鳴り方をしてしまう。

なので、LEVELは下げてしまって、

こうしてENV 2で音量をコントロールしているんです。

これだけで聴いてみましょうか。

このように、一瞬だけ鳴る音になっていますね。

動画後半の様にENV 1で制御されていると、ちょっと鳴り過ぎかなと思った次第です。

FM掛けるぞおおおお!!!

ということで本題!OSC 3でFMを掛けていきましょう!

まあホントは「フェイズモジュレーション」だから「PM」になるんでしょうけど、こまけぇこたぁいいんだよ

OSC 2の一番右のツマミ、”Wave Morph”から”FM <- OSC 3”を選びます。

OSC 3を起動し、Basic ShapesのSin波にしたら、

FMのツマミをENV 2で0.110だけ上がる様にします。

ENV 2の設定

OSC 2のLEVELも動かしているENV 2ですが、その設定はこんな感じです。

相変わらずD・S以外は初期値で、

DECAY:0.145秒、SUSTAIN:0.000です。

FMありなしで聴き比べてみましょう。

FM無し

FM有り

FMを掛ける事でアタック部分に、「ギョン」という個性的なニュアンスが付きました。

これらを合わせることでこうなります。

結構いい感じになりましたが、ちょっと主張が強すぎるので、

次のFILTERで削っていきましょう。

FILTERとEFFECTS

今回はFILTERと合わせて、先にEFFECTSも説明しちゃいます。(大したことしてないし)

FILTERは今回初登場の”Analog:24dB”です。

急激に倍音が削られる為、より倍音を抑えた変化のある音になります。

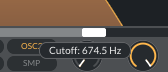

Cutoff:674.5Hz、Resonance:10.12%、結構低めですね。

とはいえ例によってKEY TRKがマックスなので、そこまで強く削られません。

OSC 1と2の信号を受けるようにしたら…

こんな感じに適度にこもった音になります。

そしてEFFECTSでコンプを付けて…

優しさはそのまま、はっきり届いてくる音になりました。

LFOは実はそんなに差が無い

一見すると波っぽくなっているLFOですが、

実はこれまでと設定は大差ありません。

実は滑らかな波はボタン一つで変えられます。

後はアマウント量やFREQUENCYが違う程度で、ほとんど同じ処理で、

軽くビブラートしているというのが分かると思います。

まとめ

これにて、SUMMER TRIANGLE再現に使用したメロディパート、完成です!

全体でまとめて聴いてみましょう。

どうでしょう?こうやってから聴いてみると、何がどんなふうになっているかも、

また違って聴こえてくるんじゃないでしょうか。

ということで今回は、計3パート分の音作りを解説してきました。

お疲れ様でした~!(ツカレタ…)

結構細かいところまで突っ込みましたが、ある程度真似るだけでもそれっぽくなりますし、

色々試してみてください!

同じように再現するも良し、敢えて変えてみてどんな雰囲気になるか試すのも良しです。

また今後も音作りなどについて解説していきますので、お楽しみに~

それでは、オヤカマッサン。