皆さんごきげんよう。駆け出しボカロPのIWOLIです。

今回はSUMMER TRIANGLEに見るKawaii(ry)の作り方、

その音作りの裏方部分、コード・アルペジオについて解説します。

また今回は久々にSynth1も登場します!アルペジエイターの活躍ご覧あれ!

以下の記事ではSUMMER TRIANGLEの楽器構成そのものについて解説してますので、

まだ見てないという方はぜひ!

Contents

コードパートの確認

まずは今回解説の中心となるパートを聴いてみましょう。

ここで鳴っているのは、幾つか加工を施した変則的なSuperSawと、

ピコピコ鳴っているアルペジオ、またはシーケンスと言われる音です。

メロディが無いと結構地味に聴こえますが、今回の音はかなり重要です。

KawaiiFutureBassはこれらのコード楽器や装飾の音色によって可愛さや華やかさを後押しするため、

これらを蔑ろにするとかなりのっぺりしてしまうのです…

では、どうやってこの雰囲気にしたか見ていきましょう。

コードのメイン:SuperSaw

それでは1つ目の音、コードを鳴らす中心的存在である、

SuperSaw(スーパーソウ)の作り方を解説していきます。

この音はいつも通りVitalで作られています。

メイン画面はこんな感じ。2つのOSCから鳴っています。

見ていると結構無駄とか意味のない調整の名残がありますが…ご了承を。

意味が薄い所は敢えて無くしてみても良いかもしれません。

OSCの設定

まずはOSCの設定から見ていきましょう。

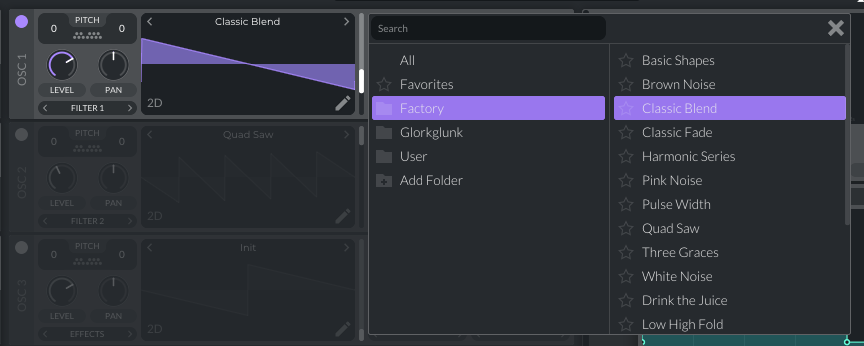

OSC 1

OSC 1は基本的なSuperSawにちょっと加工をしたものです。

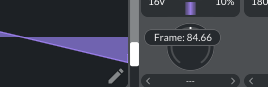

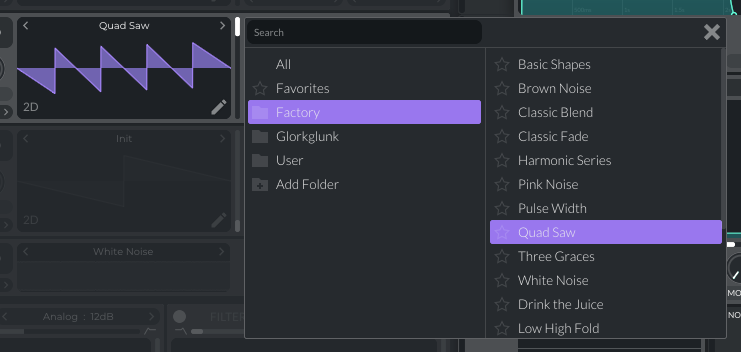

ウェーブテーブルはFactoryの”Classic Blend”を選択し、

Frameは84.66にしました。若干ズレていますがまあほとんどSaw波ですね。

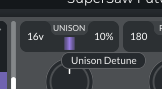

いつも通りUnison Voicesを16vにして…

このままだと音はこんな感じで、

普通にSuperSawになりますね。

でもこの音は、芯がありつつ煌びやかにしたかったので、2か所だけ変えちゃいます。

一つ目はお決まりの”Unison Detune”。これを10%まで狭めます。

するとこんな感じで、

さっきより音が中心に寄って芯が出ます。

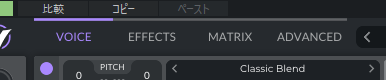

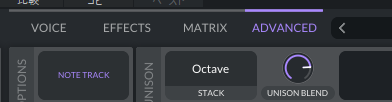

更に、上のタブから”ADVANCED”に向かいましょう。

このADVANCEDタブのOSC 1 OPTIONSから、”STACK”を選んで、

Unisonから”Octave”に変えます。これで1オクターブ上にもユニゾンします。

切り替えながら聴いてみましょう。

シンプルなUnisonよりOctaveモードの方が音が高くなり、煌びやかになりました。

これでOSC 1は完了です。

OSC 2

次のOSC 2は、さっきの音の周りを装飾するようなレイヤーです。

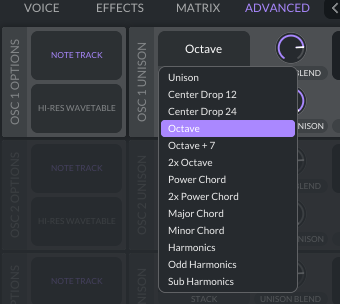

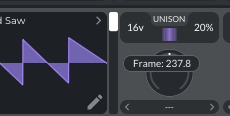

波形は”Quad Saw”という、4つのSaw波が連続するウェーブテーブルです。

Frameは”237.8”とマックスに近いです。

装飾用の音なので、LEVELは”0.167”と控えめ。

ユニゾンを16vにするとこんな感じの音になります。

芯が無く「サーッ」と吹き抜ける様な雰囲気がありますね。

単体だと締まりのなさにもなりかねないですが、芯の音をOSC 1で出しているのでいい感じになりそうですね!

ちなみにこのウェーブテーブルの場合、Frameを変えると結構音が変わりました。

結構明確に変わりますよね!

このニュアンスの差も正確に指定したい場合は、

このように、スライダーを右クリックして、”Enter Value”から入力すると確実です!

OSC 2はADVANCEDでは何もしていないのでこれで完了です。

OSC 1と合わせてみましょう。

芯と周りとで、良いとこどりのSuperSawが出来ました!

FILTERに移りましょう。

FILTERの設定

このFILTERではシンプルにローパスして、優しいサウンドにする程度の簡単な加工をします。

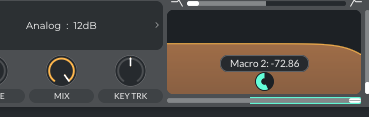

FILTER 1

FILTER 1はOSC 1の音のみを通します。

タイプは基本的なAnalog : 12dBです。

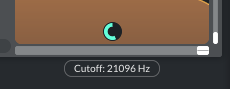

Cutoffは”9314Hz”と結構高めですね。

Resonanceは”46.84%”、案外高いです。

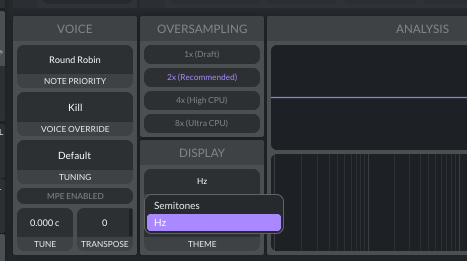

恐らく今のデフォルトではVitalはCutoffをセミトーンで表記していたと思います。

これはこれで使えるのですが、僕はHz表記が欲しいので設定を変えています。

この設定は”ADVANCED”タブの下の方、”DISPLAY”から変えられます。

お好みで使い分けていきましょう。

これ以外のパラメーターは初期のままです。聴いてみましょう。

こんな感じで、超高域がカットされて少しまろやかになりました。

FILTER 2

次はFILTER 2です。こちらは逆にOSC 2のみが通ります。

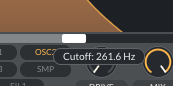

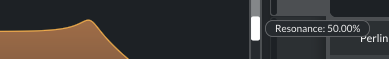

FILTERのタイプは”Dirty : 12dB”ですが、DRIVEが掛かっていないのでAnalogとほとんど差はないですね。

Cutoffは”261.6Hz”と打って変わって結構低めです。

Resonanceはデフォルトですね。

こんな感じになりました。ちょっと削り過ぎたかも…?

合わせるとこんな感じ。

OSC 2がだいぶ空気ですが、まあFutureBassらしくなっては来たでしょうか。

ENVの設定

ここで簡単にENVも調整しておきましょう。

ほとんど関係は無いですがデフォルトからは変わっているので念の為…

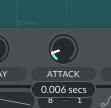

ATTACKは”0.006 secs”と若干遅らせました。

ほとんど変わらないですが、鳴り始めのつんざく感じだけ減らした程度です。

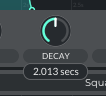

DECAYは長めに”2.013 secs”とし、次のSUSTAINと合わせちょっとずつ減衰する音に。

そのSUSTAINは”0.819”で、鳴っているとちょっとだけ小さくなる感じです。

RELEASEは”0.089 secs”です。ADSRの中でこれだけはデフォルトですね。。

残るDELAYもHOLDも初期値の0秒です。完全デフォルトと聴き比べてみます。

ほとんど変わんないですね()。アタックが優しくなったくらい?

総合的にはほとんどデフォですし、好みで決めちゃっていいかなとも思います。

内臓EFFECTSの設定

では内臓のEFFECTSタブを見ていきます。大部分は音色の仕上げですね。

まずはコンプ、COMPRESSORを掛けます。

ハリのある音になりますね。たぶん全部デフォルト…だと思います。

このエフェクトはパラメーターが出ない部分も多いのは、数少ないデメリットな気がします…

次にDISTORTIONを”Soft Clip”で軽めに掛けます。

若干だけ音が強くなる程度ですね。掛け過ぎると動画後半みたいにビリビリしちゃうので注意です。

数値はそれぞれ、DRIVEが”4.838 dB”、MIXが”0.469”です。

…さて、ここまではお遊びだ(?)

ここからが重要なポイントです。

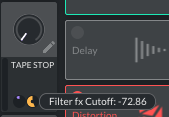

内臓エフェクトにあるFILTERである通称”FILTER FX”を使います。

今の所何も変わった感じがしませんよね。ちょっと高域が減った程度です。

何故ならこれは、あとで”MACRO”という機能で利用するためです。

MACROで動かさない間は可能な限り加工しないで欲しいので、Cutoffをマックスにしているんです。

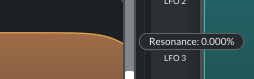

ちなみにResonanceは0%で何も強調・増幅をしない状態です。

この設定だと、ほとんどカットしないけど超高域だけ若干減るという感じですね。

MACROの設定

さて今回の目玉商品!(商品?)MACROを設定していきましょう!

この機能は、各パラメーターの初期値はそのまま、一時的に動かしたいとか、

一つのパッチ・プリセット音色でバリエーションを持たせたい時などに使えます。

今回はこれを、曲中に動かして変化を得るために使用しました。

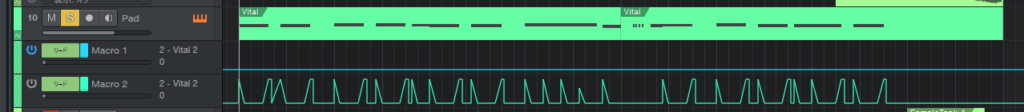

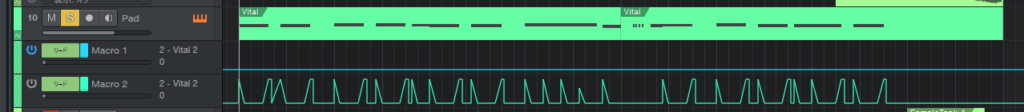

DAWのオートメーション機能で、MACROの値を時間変化させています。

これがStudio Oneでの設定ですが、下の”Macro 2”が色々尖った曲線が書かれていますね。

こうすることで、複数パラメータを同期して変化させたり、

MACROをオフにすればすぐ元の音に出来るなどのメリットがあります。

MACRO 1は今回一切動かしていないので、解説は割愛します。

2に対してMacro 1は一切触っていない

ちなみにこれを動かすと…

こんな感じで「パパパパパパッ」と小刻みな連打になります。

吃音を意味する”STUT”とか”STUTTER”、スタッターとも言われますね。

こういう表現もFutureBassやKawaiiFutureBassではあるあるですが、

今回はこのツマミは使わなかった感じですね。

テープストップっぽいMacro

今回MACROを使用した表現は、「テープストップ」の様な表現です。

現在の音をもう一度聴いてみましょう。

悪くは無いけどなんだか「直線的」ですよね。

ここで最初の完成形を聴いてみましょう。(アルペジオ入ってるけど)

音の鳴り始めが「ブワーッ」と広がるような感じになり、

終わりも「ギュウウウン」と下がっていくような演出がありますね。

今からこれを作っていきます。

再生中のテープを止めた時の様に音が下がり、再生時に緩やかに加速する感じを出せる「テープストップ」というエフェクトがあるんですが、

それと近いからですね。

実際のテープストップエフェクト、”kHs Tape Stop”を使った例

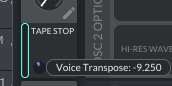

擬似テープストップその①:ピッチダウン

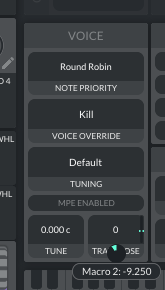

まずMacroをピッチにアサインして、ピッチダウン出来るようにします。

ADVANCEDタブに移動したら、

左下のVOICEセクションの下、

(円グラフで隠れていますが)”TRANSPOSE”にアサインします。

値は「マイナス方向に」”-9.250”即ち、

マックスまで回すと全体が約9半音ピッチダウンする様にします。

反時計回りに表示されていると、マイナス方向に動かす様になっています。

MACRO 2にこのように”Voice Transpose”と表示されていればアサイン出来ています。

ですがここなら全ての音を一括で動かせるため、最終的な手間はこちらの方が手軽になると思います。

一旦この段階で聴いてみましょう。

既にちょっとそれっぽくなっていますね。

擬似テープストップその②:Filterのカットオフ

これだけでも良いですが更にもうひと手間、

これがさっき起動した”FILTER FX”です!

内臓エフェクトの方のFilterのCutoffに、これまたマイナスで、

”-72.86”とします。結構大胆に下がりますね。

MACRO 2に”Filter fx Cuttoff”が表示されていればOK!

これで聴いてみましょう。

ピッチの変化に伴って高域がカットされるため、

より「ブワーッ」と広がっていく感じが強調されました。

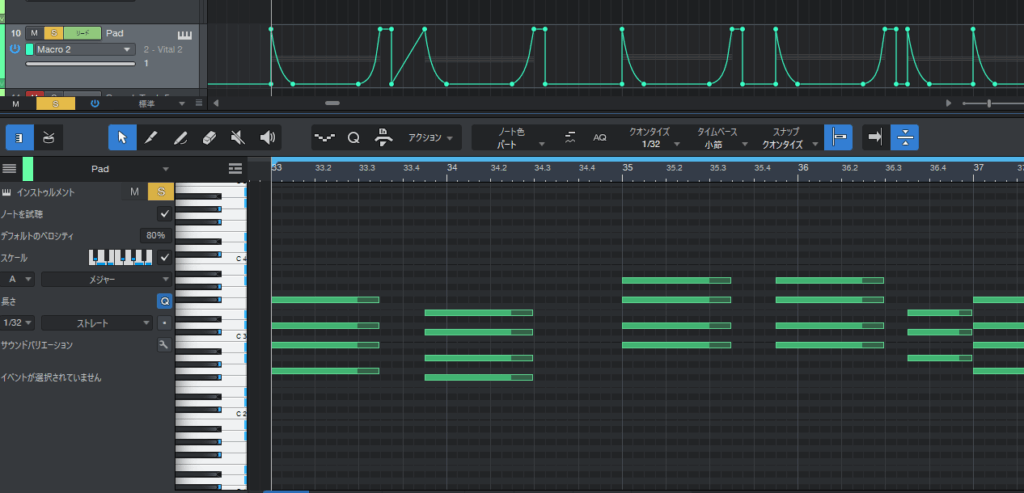

擬似テープストップその③:オートメーションの使い方

ではDAWに移って、オートメーションの設定も見ておきましょう。

原曲においてもこの動きが結構特徴的に聴こえたため、かなりの頻度で連発していますね。

このように、鳴り始めではMACRO 2の値をマックスにして音を低くし、

直ぐに0まで下げて戻した後、鳴り終わりにまたマックスまで動かします。

気を付けると良いポイントは主に3つ、

- メイン部分で値を0まで下げる

- 変化の斜面を曲線にする

- 鳴り終わりと同時にオートメーションを動かさない

一番のポイントは、実際に鳴っているメイン部分でちゃんと値を0にすること。

このMacroはピッチも変えるため、ちょっとでもズレていると音痴になります。

山の部分は一瞬なのでまだ大丈夫ですが、谷はしっかり0まで下げましょう。

またその上がり下がりのカーブも重要です。

初期状態の直線だと、意外と物足りない感じになりますね。

線の真ん中を微調整して、丁度いい変化具合を探っていきましょう。

そして最後は、ノートの終わりと同時にオートメーションを動かさないこと。

これはDAWによるかもしれませんが、少なくともStudio OneとVitalでは、

ノートが切れ、音が鳴り終わる瞬間にオートメーションが動くと、

動いた後の値が一瞬鳴ってしまって不自然になります。

「パチッ」という感じで、鳴り終わりに変な高い音が鳴っていますよね。

これはノートが切れる後まで同じ値を維持する事で解決します。

Macroのネーミング

ちなみにMacroはツマミ右下のこの鉛筆マークで名前を変えられます。

今回はそのまま”TAPE STOP”と名付けました。分かりやすくしておくとGood!

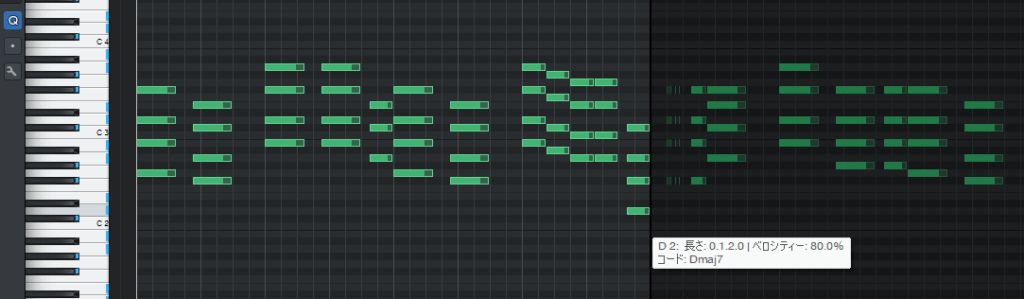

打ち込み方とイレギュラーな音

この音の最後に、打ち込み方についても解説しておきます。

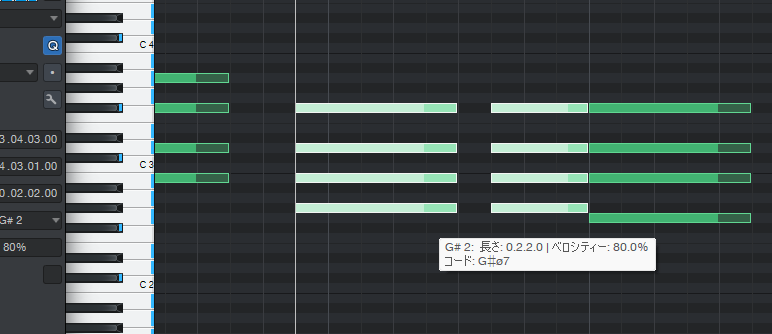

打ち込みの全体はこんな感じ。

最低音”D2”から最高音”A3”と、C2~C4に収まるクローズドボイシングです。

(ボイシングやコードは苦手分野なので間違っているかもしれませんが…)

すっごい今更なんですが気になったので訂正!

今までの解説ではMIDI編集画面のキーを「Aメジャー」にしていましたが、

この曲はAメジャーじゃありません!たぶん「Dメジャー」で合ってるはず…!

普通にAメジャーでは合わない音があるのを見つけて今更気づきました。

(何を勘違いしていたんだ…)

鳴り始めと鳴り終わり

個人的にしっかり説明しておきたいのはむしろタイミングです。

一部を囲ってみましたが、このように8分音符の裏で止まったり鳴り始めることが多いですね。

むしろこの画面に限っては純粋な4分音符や8分音符、

またはノートの端が表拍だけで収まっている音符が無いくらいです。

このちょっと変則的な鳴らし方がグルーヴに結構影響してくるので意識してみましょう!

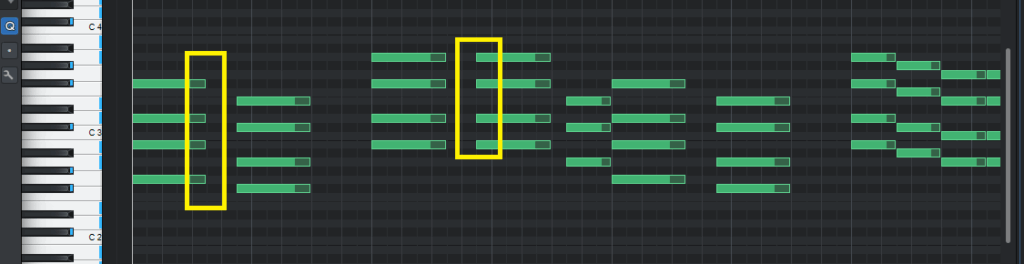

イレギュラーなコード:スケール外の音

お次はイレギュラーなスケール外の音、ノンダイアトニックコードですね。

これを説明しようとしてキーの間違いに気づいたのだった。

この曲は大部分がⅣM7-Ⅲm7-Ⅵm7-Ⅴをベースとした進行で、ダイアトニックコードがメインですが、

サビ全体では2か所ノンダイアトニックコードが効果的に使われていますね。

1つ目は分かりやすいここ。

典型的なKawaiiFutureBassのお決まりパターンですね。

やっていることはとても簡単で、Ⅵm7を鳴らした後、

全ての音を半音ずつ下げるだけです。

もう一つはここ。G♯m7♭5です。

この辺りは結構流れが変わる部分で、次のGM7に繋ぐ感じですね。

実はちょっと自信無いんですが…たぶんこう…!

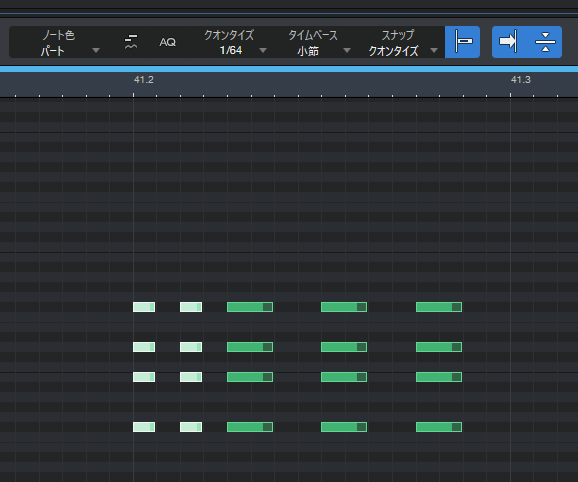

イレギュラーなリズム:擬似スタット

最後に解説するのは鳴らし方で特殊なリズムを刻む、擬似スタットを解説します。

後半が始まる所で耳を引く、この部分ですね。

さっきマクロの部分でちょっとだけ触れたスタットに近いテクニックです。

「ここで使うならマクロで良いじゃん?」ってなりそうですが、

使わなかった理由が、リズムが不規則に聴こえたからです。

こちらのように、グリッドを1/64にすると分かるんですが、

32分音符で刻んでいるものと、16分音符の物があります。

これらのキレを良くしたり、臨機応変に変えようとすると、

マクロの「一定の規則に従った動きをさせる」ものだとちょっと不便かな?と思って、

今回はこのように打ち込み方で似た表現をしています。

これはこのやり方が正解とは限りません。

原曲がどのような鳴らし方をしたかまでは完全には分かりませんが、

何らかの似た表現の為に別の手法を試すというのはよくある事です。

ともあれこれでSuperSawは完成です!

アルペジオ

2つ目はSuperSawの後ろでピコピコ鳴って曲を陰から支える存在、

アルペジオですね。

ここにきてSynth1が登場します。

理由はまさにアルペジオ。Synth1には”Arpeggiator”機能があり、

コードを鳴らすだけでその構成音をアルペジオにしてくれます。

試しにArpeggiator機能をオンオフで切り替えてみます。

オフだとただのコードなのに、オンにする事で細切れに構成音を鳴らしてくれます!

これがVitalでは少しやり辛かったため、Synth1を頼った形です。

Synth1ならアルペジオをとても簡単に作れますよ!

Oscillatorsの設定

とはいえまずはOSCから設定していきます。

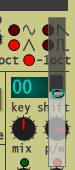

Synth1は基本的に2基のOSC同士で音量のバランス(mix)を変える事で調節するタイプです。

それぞれ単体の音量を変化させるVitalとは一味違いますね。

まず波形はどちらもSquare波です。ウェーブテーブルでは無いのでシンプルな矩形波になります。

そして1番の”det”即ち「デチューン」は”40”としましょう。

2番はデチューン幅は変えられないので、”fine”で僅かにピッチを変えます。

”+18 cent”なので「18/100半音上」ですね。

そして2番の右側にあるセクションの”mix”という文字のすぐ上のツマミで、

1番と2番のバランスを丁度半々になる”50:50”にします。

さらに右側にある”p/w”「パルスウィドゥス」という、矩形波の幅の比を変えるツマミを”112”にします。

この状態だとこんな感じになります。

のっぺりとしていますね、しかもちょっと目立ちすぎます。

次はAmplifier、つまりアンプのエンベロープで音量変化を付けます。

Amplifierの設定

ということでAmplifierを設定していきましょう。

といっても変えるのはDecayとSustainのみです。

DecayのDは”48”に、Sustainは”40”としました。あと音がクソデカかったので”gain”を”40”に。

他は全て初期値です。

これで少し減衰するようになり、若干アタックを強調します。

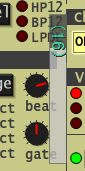

Filterの設定

お次はFilterです。

Synth1は最初からFilterのカットオフ周波数にエンベロープがありますが、

今回は変化を付けないためこれらは関係ありません。

ADSRを全て左に振り切ってしまっておきましょう。

(”amt”はFilterのADSRが全部ゼロであれば何も効果がありません)

下の段を変えていきましょう。

といっても、カットオフ周波数である”frq”を”88”としただけです。

レゾナンス”res”や、歪みの”sat”はどちらも”0”で、

鳴らした音の高さに依存させるキートラックは、全く依存しなくなる”64”です。

つまり、常に一定の周波数でシンプルにカットする設定ですね。

音はこんな感じになりました。

少しまろやかになりましたね。

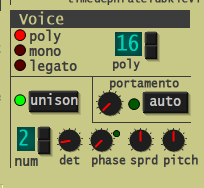

Voiceの設定

さて、このままアルペジエイターに通しても良かったんですが、

もうちょっと広がりや厚みが欲しかったので右下のVoiceを設定します。

まずは真ん中左あたりの”unison”をオンにします。

そして「ボイスセクションにある」”det”を”16”に上げます。

ややこしいですがこれは、ここまでのセクションで作られた音を、

左の”num”の数だけ複製して、それのデチューン幅を変えるイメージです。

後は初期値のままで大丈夫です。聴いてみましょう。

本当に僅かな差ですが、音に厚みを出した感じです。

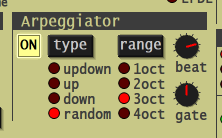

Arpeggiatorの設定

さてお待ちかね!”Arpeggiator”を設定していきましょう!

このセクションをONにすると、鳴らしたノートの音を1つずつ、

指定された間隔や規則に従って鳴らしてくれます。

例えばプレーンな音に対してこれを初期値で適用するとこんな変化になります。

鳴っているのはずっとコードなんですが、ONにすると単音になり、

8分音符間隔で上がり下がりしています。

これらを設定していく感じです。

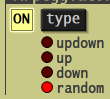

”Arpeggiator”をONにしたら、”type”を”random”にすることで、

コードの構成音をランダムに選んでバラバラの順番で鳴らしてくれます。

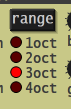

”range”はアルペジオの上下幅です。

”3oct”にすると、最大で上に3オクターブまで上がる様になります。

広くするほど高くダイナミックになりますが、違和感が出ない範囲という事で3オクターブにしました。

そして重要なのが右上の”beat”です。これでアルペジオの刻むスピードやリズムを決めます。

今回は16分音符間隔が良いので、”(16)”です。

また何かと大事なのが下の”gate”。

これは音が鳴っている時間と鳴っていない時間の比です。

マックスにすれば常に鳴り続け、0だと無音になります。

今回は初期値の”64”です。

これで聴いてみましょう。折角なので鳴らしながらちょっと変えてみますか。

色々変わって面白いですね。

※気に入った音になったら”write”で保存をお忘れなく!

エフェクトの設定

最後に簡単にエフェクトの設定も説明しておきます。

と言っても超絶シンプル。掛けているのは”Chorus / Flanger”のみで、全て初期値です。

最後に完成形を聴いていただきましょう!

そんなこんなでアルペジオも完成です!

まとめ

ということでお疲れ様でしたー!

想定外のボリュームとなってしまいましたが如何でしたか?

今回の説明で、SUMMER TRIANGLE再現におけるシンセの音作りはほぼ全て解説しました。

つまり真似すれば、あとはサンプルやピアノを持ってくるだけで鳴らせちゃいます!

意外と簡単でしょ?

作編曲の上達にはやっぱり真似が一番だと思いますので、

今回の内容を参考にご自身でも再現してみてください!

もし、途中の基礎知識みたいにスルーした部分が分からず、

「ここが分かんないから進めないんだよ!」という方にはこちら、

「初心セサイザー」シリーズがおすすめです!

それではまた別の記事でお会いしましょう、オヤカマッサン~!