皆さんごきげんよう、駆け出しボカロPのIWOLIです。

今回は作曲と編曲のちょうど間に居るような概念、

見過ごしがちだけど曲を完成させる上でとっても大切な、

曲展開というものの考え方や作り方について解説します。

これは作曲において欠かせないのですが、

定義も曖昧かつアプローチも様々なので初心者は特に躓きやすい所だと思います。

今回の記事ではそんな曲展開の基本について解説していきますので、

是非これをヒントに一緒に考えていきましょう!

Contents

Q.曲展開とは? A.”時間軸”での構成である

まずそもそも曲展開とは何でしょうか?

読んで字のごとく「曲を展開させていくこと」なわけですが、

これは言い換えると、曲全体を見た時の、

”時間軸”で見た時のパート構成と言えます、つまり曲がどのように進行していくか、です。

皆さんも、「Aメロ、Bメロ、サビ」という言葉は聴いたことがあるのではないでしょうか?

これが曲展開を構成する要素、パートです。

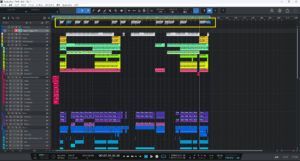

DAW画面で見た時は、横軸で示されます。

一番上に表示されている「マーカー」(黄色い四角)が各パートを表している。

静止しているイラスト・画像などに対し、

音楽は時間と共に進んでいくものですので、

「どんな楽器を使うか?」という縦の構成だけでなく、

「どのように進むか」というこの横の構成も考えることが不可欠です。

曲展開を付ける目的

では何故この曲展開について考え展開を付けなければならないのでしょうか?

その理由は良い曲展開によって、ちゃんとその楽曲の意図をリスナーに伝えられるようになるからです。

例えば多くのJ-POPは「Aメロ→Bメロ→サビ」という順番で展開する事が多いですが、

想像してみてください。

これがもし「サビ→Bメロ→Aメロ」という構成だったら?

リスナーはきっと

- サビ…「おぉいきなり盛り上げてくるな!?」

- Bメロ…「なんか地味じゃない?」

- Aメロ…「…あれ?なんか萎んでいってない?」

と困惑の嵐になってしまうでしょう。

なんというか、出オチからの竜頭蛇尾で目も当てられなさそうです。

こんなことになる事を避け、リスナーが安心して聴けて、

スムーズに楽曲を楽しめるようにするためのものが曲展開です。

そう考えると、曲展開は音楽の起承転結と言い換えることも出来ますね。

一方で、敢えて大胆な発想や構成にすることで、

他とは一切被らない様な奇抜な曲展開をする作品もあります。

個人的にこう言った曲で真っ先に思い浮かぶのはATOLSさんのこちらです。

イントロこそ落ち着いていて自然な始まり方ですが、

それ以降はどこがAメロでどこがB、間奏、サビなどに当たるのか、

とても説明困難な作品です。

こういった作品はやはり一般的な起承転結のフォーマットに則っていないので、

理解されにくいという欠点はあると思いますが、

それだけ個性的で特定の人を掴んで離さない魅力がありますね!

曲展開を作る要素・パートの役割

ではそんな作曲でもとても大切な、曲展開を作るパートの役割を解説していきます。

曲展開の付け方は実際にやってみると結構難しい部分です。

単一の音や楽器構成と違い、全体の流れという概念なので、

正解や良し悪しの判断に迷う事は多いのではないかと思います。

ですがそんな時は、それぞれのパートが何のために存在するかを考えると、

問題点や打つ手が分かりやすくなってくると思いますよ!

イントロ:曲をスタートさせる

まずここは欠かせない、一番初めのイントロです。

「導入」を意味する”Introduction”に由来している通り、曲の導入部分です。

当然のことですが、音楽は必ず無音状態から鳴り始める事でスタートします。

そんな時、いきなりフルパワーで始まってしまったらリスナーは驚いてしまうでしょう。

というより、「途中入室しちゃったかな?」という気持ちにさせてしまうかもしれません。

これを避け、「今から曲が始まりますよ」を示す場所がイントロと言えます。

と言ってもこのイントロは、同時に掴みでもあるため、

逆手にとって強烈なインパクトで始める楽曲も存在します。

例として以下のようなパターンが考えられますね。

- 1つまたは少数の楽器で静かに始める

- 息を合わせいきなりインパクトのあるフレーズで始める

- ボーカルが先導する

- Aメロやサビのフレーズを先出しする

ジャンル・作品テーマ・想定するリスナーなどでタイプに幅があるのがイントロと言えるかもしれません。

スタートダッシュが凄い曲も多いですね。

Aメロ:リスナーを掴む・主題を提示する

イントロで導入した先でやってくるパートは、日本ではよくAメロと呼ばれる部分です。

ここで主題となるメロディを提示したり、印象的な歌詞を始める事で、

イントロに引き付けたリスナーへ「これは何を表現したどんな作品か」の概要を伝えるイメージです。

起承転結で言えば、「起」と言えそうです。

例えば洋楽では「ヴァース」と呼ばれることが多いですね。

Bメロ:展開を付ける・次パートへの期待感を演出する

Aメロで曲の主題・概要を見せたら、次はBメロと呼ばれるパートに進みます。

ここでは何らかの変化を見せるなどして、テーマやストーリーに引き込みます。

変化のさせ方は2パターンに分けて考えられると思います。

- Aメロよりテンションを上げていき、次への盛り上がりへ期待感を演出する

- Aメロからテンションを敢えて下げ、次のパートを引き立てる

起承転結で言うと、前者は「承」、後者は「転」と言えそうです。

ずっとそのままだと単調でリスナーが飽きてしまう可能性があるので、

それを避ける機能も持ちます。

サビ:一番の見せ場!

さてやってまいりました、みんな大好きサビ!

一番の盛り上がりであり、最大の見せ場となります。

最多の音数、ダイナミックなメロディ、派手な効果音、核心に迫る歌詞など、

「俺を見ろ!!」と言わんばかりのパートです。

ここにその曲のすべてが詰まっていると言っても過言ではなく、

これまでのパートはここを如何に効果的に見せるかの為に存在したと言えます。

起承転結で言えば、少なくとも「結」に当たるのは間違いないでしょう。

場合によっては急展開を付けるという意味で「転」の要素があると解釈できることもあるかもしれません。

サビなどの盛り上げに当たる部分はそれまでの積み上げを纏める意味合いが強いため、

一旦ここでキリを付けるのが基本です。

そしてこの「Aメロ-Bメロ-サビ」で出来たひとまとめを、

「1コーラス」と言ったり、1つ目の纏まりを「1番」、2つ目を「2番」と言ったりするわけですね。

間奏:休憩・主役交代・変化を付ける

サビが終わった曲は多くの場合、次のパートに移るまで間奏に入ります。

間の演奏という通り、隙間を埋めるに過ぎないという解釈も出来る一方で、

- ずっと歌やノリの良いパートが続くと疲れるので、休みのために入れる

- 別の主役を見せる

- ガラッと変化を付ける

といった役割もあるパートです。

落ちサビ・Cメロなど:静かさが他を際立てる

曲展開で良く用いられるテクニックが、

落ちサビやこれまでにないメロディを持ったCメロなどで静かにする方法です。

特にそれまでガンガンに盛り上げていた場合、そのままだと変化が付かず、

この後のパートの印象が強く出来ない可能性があります。

その前に何らかの方法で落ち着かせることで、

次の盛り上げを大きく強調出来ます!

クライマックス:最強のサビ!!!

待ってました!!最後のサビ、最強のサビです!

ラスサビとも言えます(色んな言い方があるようですが)

これまで1番や2番で何度も曲を纏めてきたサビが、

ただのワンコーラスではなくフルコーラスを纏めるために全力を振るいます。

先に出していたサビと同様でも何ら問題はないのですが、

最後を強く印象付けたい時に効果的です。

起承転結のまさに「結」の「結」!!!(意味不明)

アウトロ:曲を綺麗なフィニッシュへ導く

最後に強烈なサビをお見舞いした後、そのままサッと引くことも出来ますが、

やはり、余韻を残す様にアウトロがある事は多いですね。

これは”Introduction”の“In”を”Out”に置き換えた英語圏の造語らしいです。

イントロ同様、急に曲が終わってしまっても、「音源の不調かな?」とか、

「ラスサビで力尽きたのかな?」というあらぬ不安や疑問を生んでしまうかもしれません。

とはいえこちらもかなり自由度は高く、

- イントロに似たフレーズで締めくくる

- ハッキリしたキメの音で歯切れよく切る(「ジャジャン!」みたいな感じ)

- ラスサビの変化バージョンで余韻を残す

- フェードアウトさせる

などが考えられますね。

まとめ

今回は曲展開の作り方基礎ということで、

曲展開の役割や考え方について解説してきました。

作曲をしたり学んでいるとついつい、目前の分かりやすい部分、

メロディ・コード・編曲といった部分に注視してしまいがちですが、

曲展開はそれに勝るとも劣らない重要項目です!

むしろ曲展開の説得力があるだけで、他の要素が持つ力を何十倍にも引き上げてくれるんですから!

コードやメロディを学び、それっぽいものが作れるようになったら、

是非、曲全体で見た展開、時間軸での構成について考えてみてくださいね!

それではオヤカマッサン~

P.S.これを作曲関係にするか編曲として進めるかで迷っているIWOLIであった。