皆さんごきげんよう。IWOLIです。

今回から「無料ソフトシンセVitalで再現シリーズ」ということで、

有名曲に使われている音色をシンセで再現していこうと思います。

第一回目の今回はサツキさんの名曲「メズマライザー」

こちらのイントロなどで使用されているリードシンセを再現してみました!

もちろん作り方も解説していきますのでお付き合いください!

原曲・再現したもの

まずは原曲のフレーズ確認です。

こちらの0:03から始まるイントロで一番目立つ、

リードシンセ、メロディの部分を再現してみました。

早速出来上がりを聴いていただきましょう。

後ろの音が無いので寂しいもんですが、いかがでしょう?

無料でここまでそれっぽく出来るなら安いんじゃないでしょうか?

これがどのようにして作られたか、解説していきます!

鳴っている音の概要

では音の概要について解説します。

気づいた人も居るかもしれませんが、このリードは単音ではなく、

要所要所にハモりが存在します。

また、音色を寄せるために同じメロディを

違う音色のシンセで重ねてもいます。

最終的に3つのVitalで演奏されています。

各パートをバラすとこんな感じ。

メインリード

プラックシンセ

ハモりリード

またご覧の通りそれぞれのパートでも、

一つのシンセ内で複数のOSCを重ねたりもしています。

順番に解説していきますね。

メインリード

一つ目はやはり最も気になるであろう、メインリードです。

とにかく目立つ音ですよね。

曲自体が速いので凄く複雑そうに見えますが、

実は意外とやっていることはシンプルだったりします。

これ以降は分かりやすくするために、

BPMを185から150まで落として解説しますね。

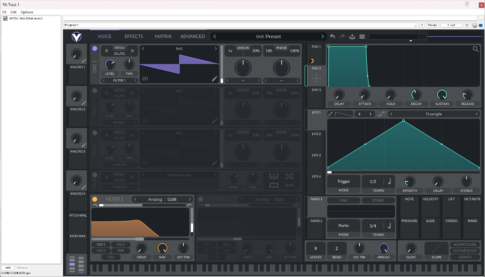

OSC1:キャラクターを決めるメインの音

まずはOSC1でこの音色のキャラクター、

基本となる雰囲気を決めます。

メズマライザーは聴いても分かる通り、

曲調だけを見ればかなり明るく、子供っぽさもあるような

元気さ、可愛さが強調されています。

波形選び

このあどけない可愛さが出せる音色といえば矩形波です。

名前では分かりにくくても、聴けばピンとくる波形だと思います!

こんな感じ、まさにレトロゲームなサウンドです。

チップチューンと呼ばれるもので、昔のゲームで散々使われました。

言ってしまえばチープさを彷彿とさせる音が、

子供っぽい遊びの象徴として可愛さを出すのに重宝されるのでしょう。

KawaiiFutureBassなどでも御用達ですね。

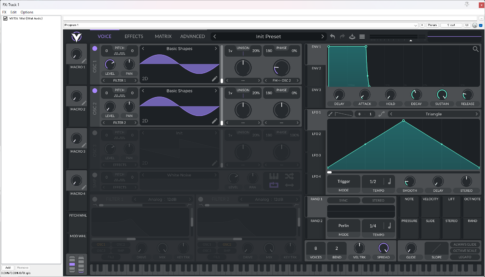

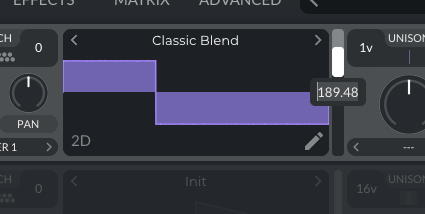

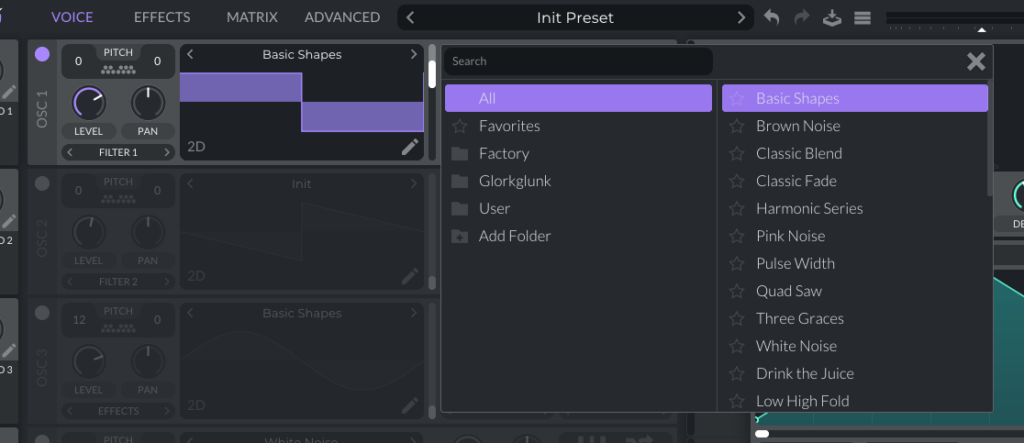

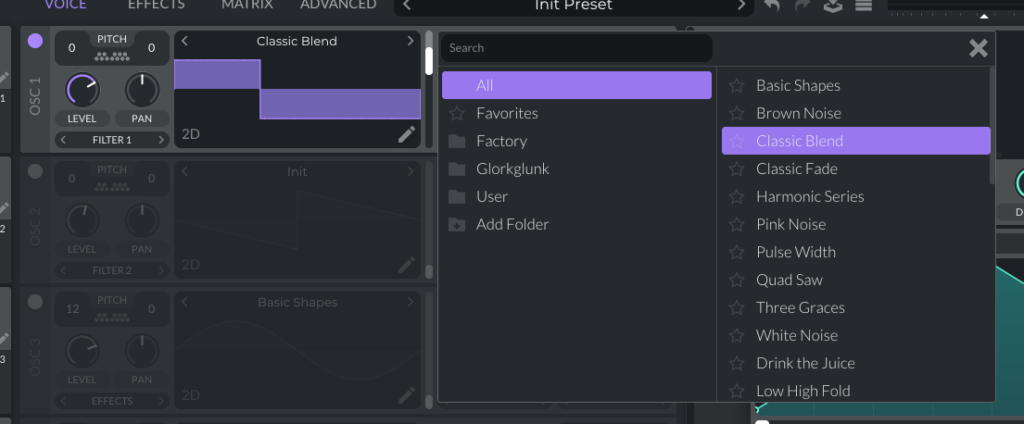

今回Vital では、”Classic Blend”というウェーブテーブルを選びました。

ウェーブテーブルポジションは「189.48」。

(そこまで正確である必要は無いです)

Vitalでは基本となる”Basic Shapes”というのもあります。

もちろんここから矩形波を選んでも良かったのですが、

この四角形の幅の比率、

”Pulse Width”(パルスウィドゥス)を変えた物が使用したかったため、

こちらの”Classic Blend”を採用しました。

リードの決め手!VOICES/GLIDE/LEGATO

さて基本音色は決まりましたが、一部汚い音になっている部分があります。

この「ヴゥイッ↑」って部分ですね。

これはリードの打ち込み方をしているのを、

初期状態に近い設定で鳴らしたため起きる現象です。

ここを先に解消しちゃいましょう。一気にリードらしくなりますよ!

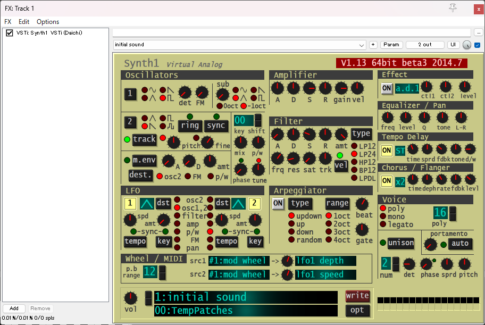

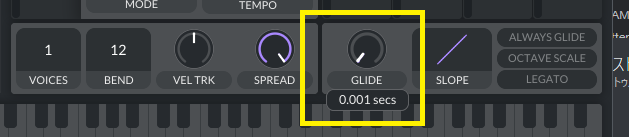

VOICESを1にする

まず右下にあるVOICESを1にします。(1つなのにVOICE”S”)

するとこのような感じで、

「ヴゥイッ↑」っという奇妙な音の重なりが消え、

「ウイーン」という滑らかなつながりになります。

過去にシンセリード作りの記事にて、

”VOICES”とはシンセが同時に鳴らせる音の数で、

リードではこれを1にすると解説しました。

その理由が、お次のGLIDEです。

GLIDEを上げてうねりを作る

次はVOICESの右の方にあるGLIDEです。

ここを若干だけ上げることで、

ピッチが滑らかに変わる、うねりを作る事ができます。

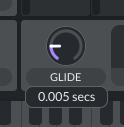

といっても今回は曲が相当速いため、GLIDEはかなり控えめ、

ツマミは9時ですが時間は0.005秒、

ほとんど認識できないスピードになっています。

動画で確かめてみましょう。試しに極端に上げたりもしています。

設定値の0.005secでは差をほとんど感じられませんが、

大きく上げると「ウイーン↑」という動きがゆっくりになっていますね。

あまりやり過ぎるとただの音痴なのでテンポなどに合わせて設定しましょう。

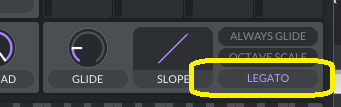

LEGATO

このセクション最後はLEGATOです。

ここはONにすると、ENVのアタックをスルーしたり、

LFOの動きが途切れないなどの挙動に出来るのですが、

今の段階では効果がありません。

またリードシンセは打ち込み方にもコツがあるのですが、

それは次回解説します!

ピッチエンベロープを付ける

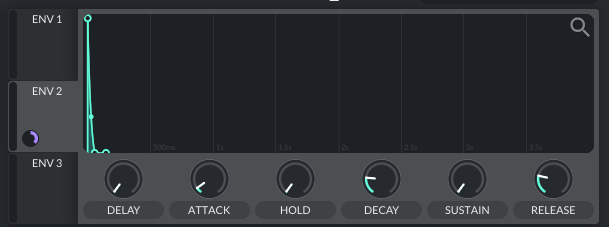

次はENVを設定するのですが、

ENV1は何も弄りません!

今回は鳴らし始めから終わりまで最大音量で鳴って成立する音色のため、

音量を司るENV1は初期のままです。

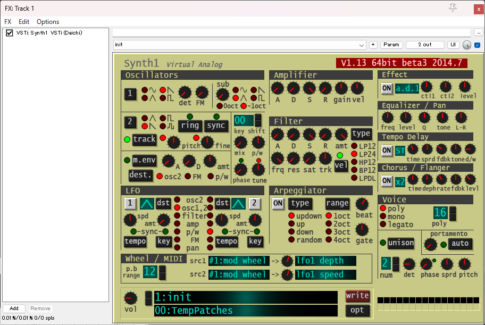

その代わりENV2を使って、鳴り始めにピッチの動きを付けます。

これがそのENV2、凄く切り立ってますね。

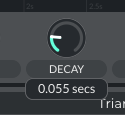

設定値は、DECAYが0.055秒、SUSTAINは0です。

(他は初期値のまま)

特にSUSTAINをゼロにするのは必須です。

理由がこちら、ピッチにアサインしていくからです。

動画で確認してみましょう。

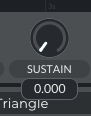

まず左上にある”ADVANCED”というタブをクリック。

そして左下の”TRANSPOSE”にENV2をアサインします。

確かに、各OSCの左上にもピッチを変える”TRANSPOSE”はあります。

ただここだと、鳴らすOSCすべてで同じ設定をしなければならず、

めんどくさいので僕はよく”ADVANCED”タブを使います。

そして、この時SUSTAINゼロが必須な理由が分かります。

もしゼロで無かった場合…

このような感じで、全体のピッチが上がってしまいます…

SUSTAINはENV2によって上下したパラメーターが、

DECAYの時間をかけて辿り着く値なので、

ここがゼロでない場合、鍵盤を押し続ける限りズレたピッチになってしまいます。

アマウント量・方向の確認

後はENV2が作用する量や方向を設定しておきます。

アサインした時に出る円グラフの様なものを上下にドラッグで、

ピッチを変える量・方向が変えられます。

初期の48半音(4オクターブ)上でも悪くないですが、

そこまで強くしたくなかったので36半音(3オクターブ)としました。

VitalのENVなどを使ったモジュレーションには、

”Unipolar”と”Bipolar”という二パターンがあります。

これは初期値を基準にして、

「片方だけに動かす”Unipolar”」か、「両方向へ動かす”Bipolar”」かを選ぶ機能です。

言葉じゃ分からないので動画で見ていただきましょう。

例えば今回の”TRANSPOSE”を”Bipolar”にしてしまうとこんな事になってしまいます。

初期値を基準に

「上に18半音」「下にも18半音」動かす

という動きになってしまうため、全体のピッチが下がり、

18半音下なせいでキーまで変わってしまいました…

現状、Vitalの初期設定的に問題ないとは思いますが、

例えばSerumなど、別のシンセを使っている時に起きがちなトラブルなので気を付けましょう。

ともあれこれでOSC1と全体の基本設定が完了です!

ここから違うOSCも使って色付けしていきましょう。

OSC2:個性を出す癖のある音

二つ目はOSC1に比べ目立たないのですが、

若干だけ個性を加える不思議な音色を作ります。

波形とボイシング

波形はデフォルトそのまんまの”Init”のノコギリ波です。

ただこのままでは音量が目立つので、

”LEVEL”を”0.300”まで下げて大人しくさせます。

そしてこの音では広がりを持たせたいので、

”UNISON”を16vまで上げてSuperSawにします。

SuperSawって良いですよね…これでも曲は成立しそうです。

OSC1が一切”UNISON”を広げないタイトな音だったので、

それだけでも良いけど物足りなさをOSC2でちょっとだけ補う、という感じです。

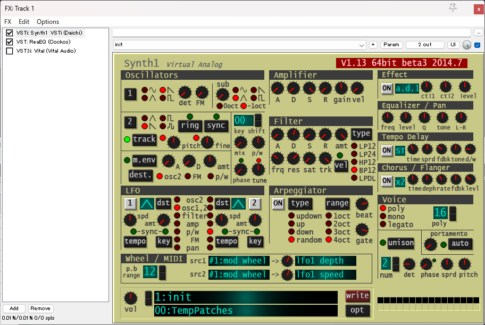

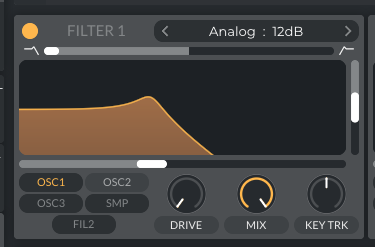

FILTERでより落ち着いた&癖のある音に

ただこのままだとSuperSawの倍音が響き過ぎているので、

もうちょっと局所的に音を補うようにさせます。

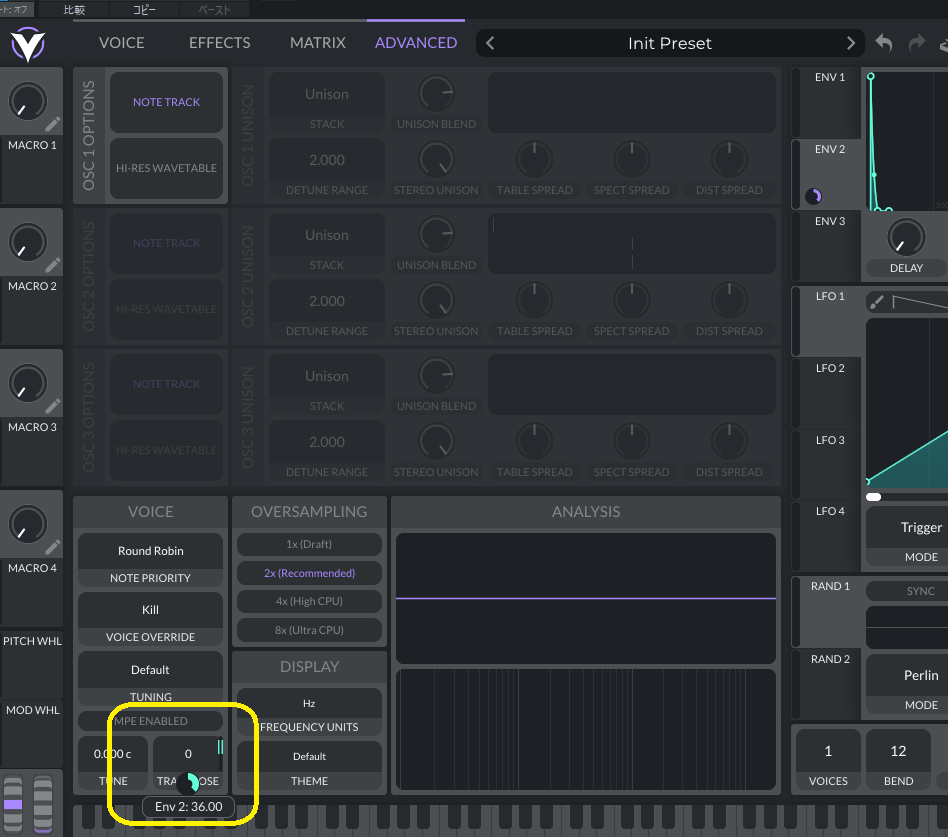

ということでFILTER 2を起こして倍音を削ります。

別にFILTER 1でも良かったんだけどOSC2は初期で2に通ってるので…

使うのは初期の”Analog:12dB”なのですが、

いつも見る初期の姿とは違いますね?

初期の姿(代役:FILTER 1)

この差も重要なのですが、先に設定しておきたいことがあります。

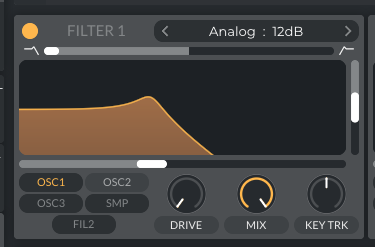

それがこの”KEY TRK”という部分。

これを右に振り切る事で、FILTERのカットオフ周波数が、

鳴らした鍵盤のキーに追従するようになります。

他項目も設定済みの状態で、”KEY TRK”の違いを比べてみましょう。

メロディの動きに加えてさっきのピッチエンベロープも相まって、

フィルターが左右に元気に動くようになりました。

”KEY TRK”を上げる時はFILTERカットオフ周波数に気を付けましょう。

例えばこのように、「初期値は低過ぎるから上げよう」と、

”KEY TRK”が0のままカットオフ周波数を上げておき、

後から”KEY TRK”を上げた場合、

鳴らす音が高いとカットオフ周波数が上がり過ぎてしまう場合があります。

”KEY TRK”を動かす時は一緒にカットオフ周波数も動かすのが良いでしょう。

今回は”261.6Hz”、初期値にしています。

では改めて、FILTER 2の形を

アイツから、

コイツにしていきましょう。

この設定はまず、

この部分にある”Blend”というスライダーを真ん中の、

”1.000”まで動かします。

これにより初期の「ローパスフィルター」から、

中間を残す「バンドパスフィルター」に変えられます。

さらに右端にある

”Resonance”スライダーを上げて、

今回は”76.31%”としました。

変化を聴いてみましょう。

ローパスからバンドパスになる事で若干明るくなり、

レゾナンスを上げることでシンセらしい癖が出ましたね!

レゾナンスに関しては厳密にこの値である必要は無いですが、

上げ過ぎるとクドくなってしまうのでほどほどにしましょう。

これにてOSC2も完成です!

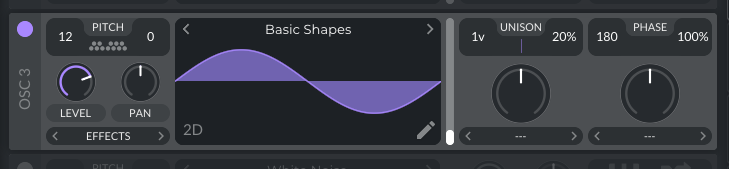

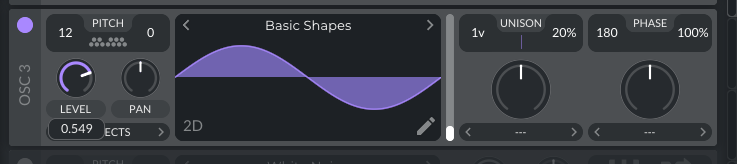

最後にこれもほんの味付け程度ですが、OSC3も追加します。

OSC3:目立たないけど甲高い音

最後のOSC3もOSC2同様あまり目立ちませんが、

OSC1では足りなかった甲高い感じを追加します。

こちらは“Basic Shapes”からSin波を選びました。

倍音の全くない、プレーン過ぎる音ですね。

プレーン過ぎて目立たないのでLEVELを若干上げています。(0.549)

今回はこれを12半音(1オクターブ)上げる

ことで、

プレーンだけど高い音を補います。

VitalではWindowsの場合「Shiftキーを押しながら“TRANSPOSE”を上下ドラッグ」することで、

12半音ずつ動かせます。

高いのでピッチエンベロープも相まってちょっとつんざく感じがありますが、

この後OSC1たちと合わせることで煩さは無くなるので大丈夫です!

はい、そしてこれでOSC3の設定完了!

超★絶シンプル!

エフェクター(コンプレッサー)でまとめる

最後にエフェクターを掛けます。

と言っても今回はマジでシンプル、

コンプだけです。

しかも設定値はATTACK以外弄ってない(はず)です。

(真ん中のグラフ部分の初期値が分かりにくいので…すみません)

ビフォーアフターしてみましょう。

コンプによって音が均されてまとまりました。

またピッチエンベロープも相まってつんざくような感じだったのがあったので、

ATTACKは左に振り切る事でしっかり抑えるようにしています。

お陰で音量感も落ち着いたのでようやくボリュームが元に戻せました。

そう、解説時はコンプがオフなせいであまりにうるさかったので音量を絞っていました。

OSCごとに聴き比べてみる

最後に、コンプも聴いた状態で

各OSCのオンオフを切り替えてみましょう。

OSC1以外は混ぜてみると本当に僅かな差ですが、

OSC1そのまんまだとチープさが拭えなかったのでこのような形になりました。

これにて、メズマライザーメインリード完成です!!

まとめ

結構長くなってしまったのでメインリード完成で、

今回は以上とします。お疲れ様でした!

次回は残るパートを解説していきますのでお楽しみに~!