皆さんごきげんよう。IWOLIです。

ボカロ曲で学ぶ音楽理論シリーズ

今回は前回のまとめでチラっとお話しした、

三和音ではないコードを幾つか紹介します。

と言ってもこれはとんでもなく範囲が広いです。

1回の解説で網羅する事はとても無理ですし、

出来た所で理解できなくて無意味になる恐れがありまくりなので、

今回では超ざっくりと「こんなのもあるよ」という感じでお話しします。

ですがざっくりで知っているだけでも、

これから色んな知識や理論を身に着ける助けになるかと思いますので、

是非ここで学んでいってくださいね!

Contents

そもそも三和音ってなんだっけ?

まずはコードの紹介に入る前に、

そもそもの「三和音」という言葉について解説します。

トライアドとも言いますね。

これは見たまんま、「3つの音で構成される和音」を意味します。

例えばこれまでに何度も出てきたこちら、

Cメジャーコード

「ド・ミ・ソ」の3つの音で構成されていますので

当然「三和音」です。

他にも幾つか出てきていましたね。

Dマイナーコード

Bマイナーフラットファイブコード

これらは全て三和音に分類されます。

他にも“sus2”、“aug”など、紹介していないものもありますが、

全て「三つの音で構成された、各音の間隔が異なる和音」です。

取り敢えず今は、三和音が音3つであることと、

コードは音が3つでないものもある、という事を把握しておいてください。

流石に音が1つではコードとは呼べません。

ただのユニゾンですからね

構成音が2つだけのコード

では三和音以外の解説に移ります。

先に単純な方、「音が二つしかないコード」です。

二つしかないのでその構造はとてもシンプル。

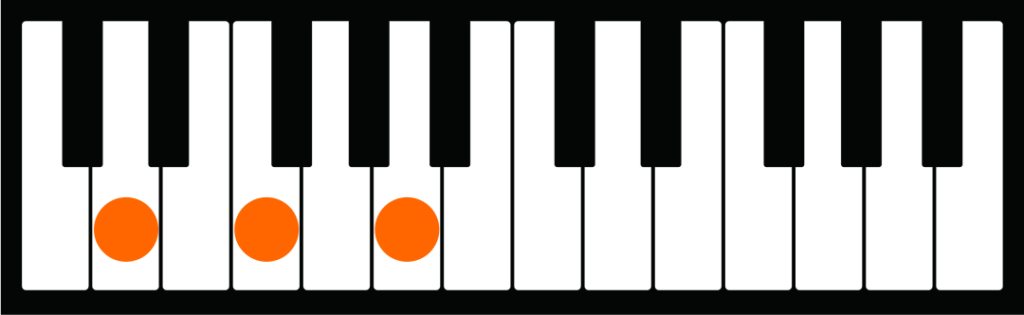

例えばこちら。

構成音が「ド」と「ソ」の二つしかないものです。

こちらは「パワーコード」と呼ばれるものですね。

「メジャー」や「マイナー」といった属性を決める、

第2音がありません。

火属性とか水属性といった雰囲気が無い、まさに無属性なコードです。

これが実はエレキギターなどで都合が良いことから、

パンクロックなどはでよく使われます。

またこれを「メジャーコードから3度の音を除いたもの」として、

“Comit3”と呼ぶこともできます。

他にも、5度(Cメジャーで言う「ソ」)を省く、

“Comit5”などもありますが、

音が二つしかないので種類はかなり少ないです。

例えば最低音を「ド」から「ミ」に上げた場合は、

構成音が「ミ・ソ」という事は、

「ミ・ソ・シ」で構成される“Em”コードから、

5度の「シ」を省いたコード、

“Em omit5”と言う事になります。

基準がCからEにズレたりちょっとややこしいですが、

音が2個しかないからパターンが少ないというのは想像に難くないと思います。

一気に複雑な響きになる四和音!

お次がよく目にするけどややこしい四和音です。

意味するところは単純で「4つの音で構成される和音」に過ぎないのですが…

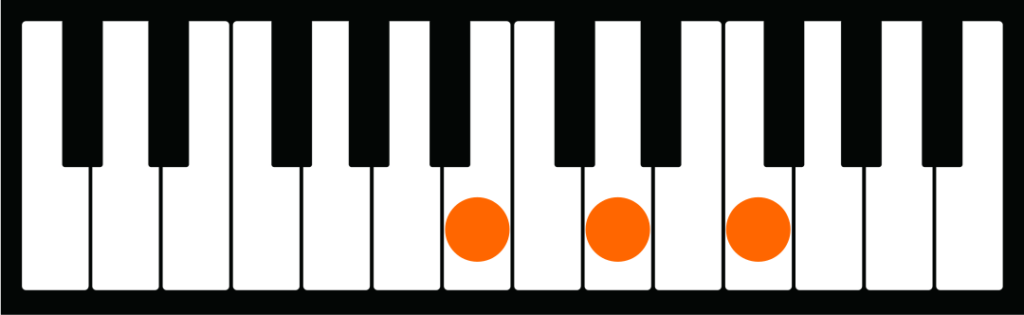

例えば分かりやすいのがこれですね。

「ド・ミ・ソ・シ」という4つの音を重ねているこちらは、

「Cメジャーセブンスコード」と呼ばれ、

“CM7”と表記されます。

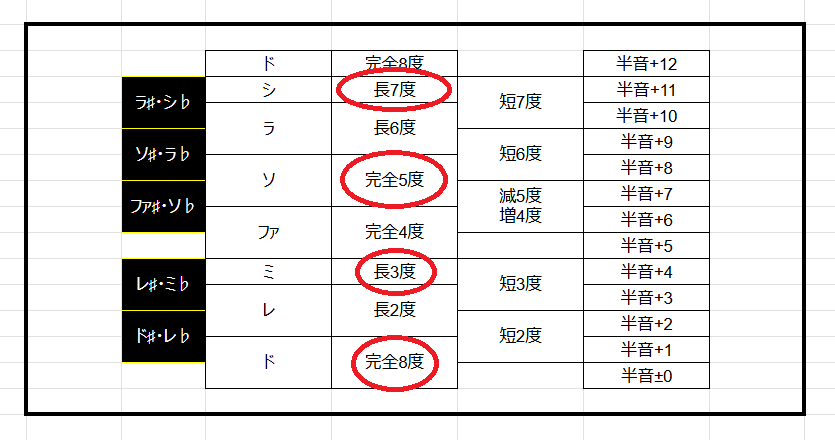

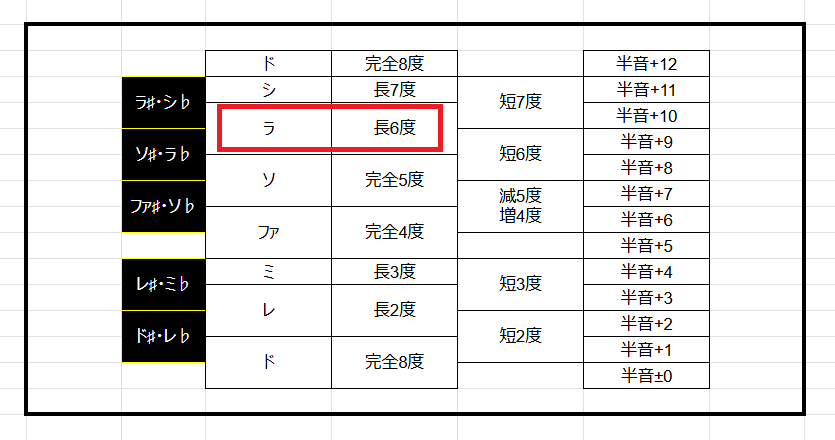

Cメジャースケールの音をC(ド)から一つ飛ばしに4つ選んだものですが、この図を見ての通り、

Cメジャーの構成音に加え、「長7度」に当たる「シ」を加えているため

「メジャーセブンス」となります。

ただしここからが問題!!

「『メジャーセブンス』があるという事は、

『マイナーセブンス』もあるのでは?」と思った方。

甘いです。

怒涛の勢いでセブンスコードを解説していきますのでついてきてくださいね。

C7(Cドミナントセブンス)

Cm7(Cマイナーセブンス)

CmM7(Cマイナーメジャーセブンス)

Cm7(♭5)(Cマイナーセブンスフラットファイブ)

Cdim7(Cディミニッシュセブンス)

頭が割れてく!!!!!!

はい、気が狂いそうですよね、すみません。

何でこんなことになるか、それは動画でもお見せしている通り、

4つある音の距離をそれぞれ変えると、

ちょっとずつ違う間隔での組み合わせになり、

その差によって響きも変わってくるためです。

DAWにしても楽譜でも、こういったコードの細かい差は慣れるまでは中々見分けにくく、

誤解してしまう事も少なくないと思います。

この問題に関してはStudio Oneに備わっている、

「今同時に打ち込まれているMIDIのコード名を表示する機能」が凄くありがたいです…

動画では小さくて見づらいかもしれませんが、

ここを見てコード名がどのように変わっているか判断できるのはとても重宝しますね。

どうしてセブンスコード?

このセブンスコード、

音楽理論の解説などでは、あたかも「基本セブンスを使え!」と言わんばかりに

セブンス前提で語られる事がしばしばあります。

なぜそんなに言われるのでしょうか?

それは、セブンスのキモたる「7度」の音によって生まれる、

より複雑な響きが効果的な事があるためです。

セブンスコードはよく、「大人・都会的」と言った言葉で語られます。

こちらはボカロで分かりやすい例があります。

ツミキさんの名曲、フォニイです。

こちらのBメロをお聴きください。

パーパッパラパッパララッパッパ♪

とてもボカロらしくて僕もお気に入りのパートです。

ここがセブンスコードが積極的に用いられています。

ここで僕なりに耳コピしたバージョンをお聴きください。

これをピアノパートのみにし、

試しにセブンスの要である7度を無くしてみます。

ハイライトされたものが各コードの7度です。

7度を省いた後半では、何か足りないような、

のっぺりした印象がありませんか?

「転回」というのをしているためです。

この方が原曲に寄るかな?と思った次第ですご了承ください。

ただし、必ずセブンスの方が優れているというわけではありません。

音の数が増え複雑になる分、どっちつかずになるというリスクもあります。

ただフォニイにおいてはこの複雑さが曲のテーマに合致したに過ぎないでしょう。

何故音楽理論の解説ではセブンスが矢鱈前提みたいになっているのか、それは僕にも分かりません(汗)。

ここではひとまず、セブンスコードは三和音(トライアド)にはない複雑な響きを持つという事を覚えておいてください。

実は散々紹介しておきながらですが、

セブンスコードはまだまだあります。

ただこれ以上挙げても当然絶望しかないと思いますので自重します。

メジャー・ドミナント・マイナー時点でもう頭パンパンになっちゃいますもんね

セブンス以外の四和音

更に、セブンス以外の四和音もあります。

基本的にセブンス=7度を含んだコードですから、

逆に7度以外にあればセブンス以外の何かです。

例えばこれ、

「ド・ミ・ソ・ラ」という、

Cメジャーに6度の「ラ」を加えた、

“C6”「Cシックス」です。

(Cシックススって言われたりも…してた気がする)

ここで「おや?」と思ったら凄い!

ちょいとこの“C6”を弄ってやりましょう。

はい、真ん中2つを半音下げると、

最高音が6度の「ラ」のままなのに、

“Cdim7”「Cディミニッシュセブンス」になってしまいました。

「いや『ラ』は6度のはずですやん!?」

そうです、本当に意味が分かりません。

どうもディミニッシュセブンスは、セブンスコードとしての役割を持っているため、

「下がり過ぎて6度の位置にあるけど、機能はセブンス!」

という事らしいです。

音楽にはこういった、見かけ上は同じなのに違うものといったものが割とよく出てきます(リズム編でもありましたね)

本当に勘弁してほしいです。

話が逸れましたね。

と言っても他についても「〇度の音を加える」という規則的なものです。

例えば上図の8度を超え、

9度・11度・13度までですね。

更にここに「♯」や「♭」が付くこともあります。

今は取り敢えず、「いろんなのがあるんだなー」ぐらいに思っておいてください。

というか全部理解しようとしないで!無茶だから!(完全に喋り過ぎです本当にごめんなさい)

おかわりもあるぞ!(五和音以上)

さて、既にお腹いっぱいなのに音楽理論は止まる事を知りません。

5つ、6つと重ねられた和音も存在します。

CM9(Cメジャーナインス)

CM11(Cメジャーイレブンス)

もう音が増え過ぎて何が鳴っているのやら…w

これらはCM7(Cメジャーセブンス)を基に、

スケールの音を更に1つ飛ばしで加えていったものです。

テンションノートと言われるものですね。

複雑で分厚い音になっていくのが重宝されるのか、

FutureBass・KawaiiFutureBass系でも見ることが多いように思いますね。

…今は取り敢えず「まあそんなのが有るんだな」程度で大丈夫だと思います。

四和音の項目で「13度まで」と話しましたが、

流石にその上の「14度」「15度」まで言われることはまずありません。

例えば「ド」から数えて「14度」とは「シ」、

つまり「7度」の1オクターブ上です。

「15度」に至っては「ド」の2オクターブ上。

オクターブが違っても音名が同じなら音階上の機能的は同じとみなせるので、

流石にそこまで度数で表記する意味はない、という事でしょう。

(そんな事いったら13度=6度になってしまうんですが…音楽理論のややこしい所です)

まとめ

ということで三和音以外のコードを紹介してきました。

お疲れ様でした。

思った以上に沢山語り過ぎてしまいましたね…

詳しくなかった方は脳みそパンク寸前かと思われます。すみません。

ただこの記事で伝えたいのはそんなコードを片っ端から学べということではなく、

むしろ、ここはそんなに重要じゃないから詳細は後回しで良いということです。

僕は音楽理論を学ぶ上で、もっと重要な事があると思います。

というか学んでいて「こっちの方が重要じゃん!」という事に気づきました。

今回はそこを得るための、取捨選択の「捨」の回ですね。

捨てたものは後で拾うとして、もし今まで「これも覚えなきゃいけないんだ!」と思ってきた方は、

こういった後回しで良いものを一旦手放してみるのはいかがでしょう?

そして、次回お話しするもっと重要だと思っている要素、

コードの役割を先に覚えていきましょう!

それではオヤカマッサン~