皆さんごきげんよう、IWOLIです。

今回は最強の作曲法、後編。

これで遂に、今までコツコツ作って来たリズム・コードから、

やっとオリジナルのメロディが生み出せます!

少し工程は多いですが、この方法なら、

運や勘、才能に頼らないメロディ作りが出来るはずです。

頑張っていきましょう!

まだという方はこちらから!

Contents

メロディをアタリからズラす!

では早速作っていきましょう!

中編では前編で作ったリズムを、

コードに合わせて動かすことでメロディのアタリを作りました。

これでも簡易的なメロディと言えなくは無いですが、

まだあまりにも動きが無さ過ぎますよね。

という事で各音符(ノート)たちを動かして、

動きのあるメロディにしましょう。

気を付ける事は主に3つ。

- ノートは上下にのみ動かす(左右に動かさない)

- スケール内の音を使う

- 最後の音とコードの切り替わりと同時に鳴る音は動かさない

まずノートを左右に動かさないというのは、

折角考えてきたリズムがありますから、

動かす方向は上下方向(音程)のみにしましょうという事です。

また違和感が出ない様にちゃんとスケール内の音を使っていきましょう。

今回はCメジャー(Aマイナー)ですので使う音は、

ド レ ミ ファ ソ ラ シ の7つです。

そして最後の音と、

コードの切り替わり部分、今回は小節の頭部分ですね。

前回、コードの構成音に音を合わせましたね。

これらがコードに無い音だとこれも違和感の原因になる恐れがあるので、

なるべくコードの構成音から選ぶのが良いでしょう。

前回で折角決めていたので取り敢えずこの5つは動かさないでおきます。

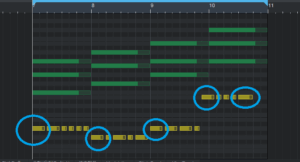

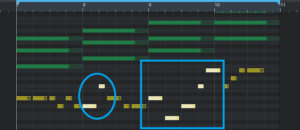

今回、以下の丸で囲ったノートは、

四角で囲った二つのコードに重なっていますが、

今回は動かさない方向で行きます。

前後両方のコード構成音に共通する音(今回で言うドとミ)なら、

最も無難なかわりに良くも悪くも普通なメロディになるでしょう。

逆にどちらか、または両方の構成音から外れると、

違和感になる恐れもある一方で耳を惹く事も出来るでしょう。

では実際に音を動かしてみました!

あっるぇ~~~???

なんだか何とも言えないけど、少なくとも良いとは思えない、

ネタにもならない妙なメロディになってしまいました…

どうやら条件は、さっきの3つだけではなさそうです。

なぜ変になるか、どうすればマシになるか見ていきましょう!

違和感のないメロディの音選び

メロディが変になってしまう理由は、意外と色んな所にあります。

変に聴こえる・ぎこちなく感じる法則もあれば、

違和感を減らせるコツもあり、

一方で違和感が減り過ぎて退屈になる場合もあります。

結構な数のポイントがあるので、順に解説していきつつ、

それを踏まえてメロディに改変を加えていきますね!

ペンタトニックスケールだけで選ぶ

まず分かりやすいのがペンタトニックスケールから選ぶという事。

ペンタトニックとは、メジャースケールで言う4度と7度、

Cメジャーなら「ファ」と「シ」を除いたスケールです。

4度と7度の二つは他と比べ少し使い辛く、

これを除いた音だけでメロディを作るととても安定しやすいです。

今回はこのハイライトした二つが、ペンタトニックから外れた音です。

あまり多くは無いため数的には問題ないですが、

別の問題も抱えているため、次の項目にて更に解説を加えます。

逆にこればっかりになると無難過ぎてつまらないメロディになる、

という問題も抱えているのですが、

これについても次の項目で解決法を紹介します。

アヴォイドノートは避ける

次はアヴォイドノートを避けよう、というもの。

アヴォイドノートとは、コードと不協和音でぶつかってしまう音の事です。

ペンタトニックではアヴォイドノートになる事は少ないですが、

それでもⅣM(CメジャーキーでいうFメジャーコード)や、

ⅤM(CメジャーキーでいうGメジャーコード)では、

コードにペンタトニックでは省かれる「ファ」や「シ」が含まれるため、

メロディに「ミ」や「ド」を使うと、

半音でぶつかるアヴォイドノートになってしまう恐れがあります。

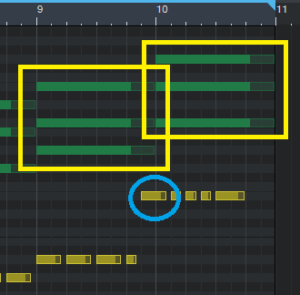

今回の曲では、

これらがあたりますね。

1小節目はメロディの「シ」が、コードのFメジャーの「ド」と、

2小節目はメロディの「ド」が、コードのGメジャーの「シ」と、

半音でぶつかってしまっています。

少なくとも1小節目の方は、メロディがペンタトニックからも外れているため、

「シ」以外の、「ラ」や「ド」の方が良いでしょう。

ではどっちの方が良いか?これは目安に過ぎないですが、

次の点に注意してみましょう。

ある程度コードに合わせた音を選ぶ

3つ目の注意点が、コードに合わせた音を選ぶです。

アヴォイドノートの逆ですね。

やはり、ある程度コードの構成音とメロディが近いと、

それだけ安心感や安定感のあるメロディにできます。

コードに無い音を使った部分は今回はこんなに!

全てを無くす必要はありませんが、アヴォイドノートを避けるついでに、

ある程度コードに寄せるとよいでしょう。

メロディの違和感を取ってみよう!

ではこれまでの条件を踏まえて、

さっき作ったメロディを、違和感を減らす方向で少し変えてみましょう。

まず1小節目の曲者「シ」を、

ペンタトニック・アヴォイドノート・コードの音という観点から、

「ラ」に替えます。

次に2小節目の「ファ」を、

ペンタトニック・コードの音に合わせるべく、

「ソ」に替えます。

これで一旦きいてみましょう。

微々たる差ですが、若干マシになったかな?という印象です。

ここからは単音ではなく、全体の流れを踏まえたポイントを紹介します!

全体の流れ・まとまりを綺麗にする

お次は全体の流れです。

メロディは色んな音が色んなリズムで流れていくものですので、

単音で良くても流れや変化もしくは繰り返しも考えないといけません。

具体的に見ていきましょう!

同じ音・動きが続いたって良い

まず一つ目に、同じ動きや音を使うのは悪い事じゃない、

むしろとても重要なテクニックだという事を覚えておきましょう。

例えば冒頭部分を同じ動きの繰り返しにすると…

こんな上下にゆらゆらと動くメロディに出来ます。

何なら最初の3つが同じ音とかでも問題ないです。

メロディとはある程度の長さをもって変化していくものなので、

ずっと目まぐるしく変化するのはむしろしつこさや理解し辛さにつながりかねません。

ボーカル曲だった場合は加えて、歌詞という一番目立ち変化していく要素があるため、

一定の音程や休みなどはかなり重要になってきます。

跳躍の頻度・動きに注意

もう一点は音の跳躍についてです。

跳躍とは、スケール内の音を一つ以上飛ばした音に移る事です。

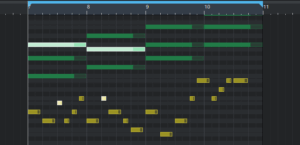

例えばこの辺りですね。

特に3小節目は跳躍だらけになっていますが、

跳躍はやり過ぎるとぎこちなくなりやすい諸刃の剣です。

人気曲には大胆な跳躍を連発するものもありますが、

1小節あたり1~2回にするか、同じ動きの繰り返しにし、

跳躍の前または後は跳躍を少なめにするのが良いでしょう。

という事で、跳躍の仕方を変えてみます。

まずは3小節目を…

3つ目を「ソ」から「ラ」に替えて繰り返しにします。

この時、「ファ」や「シ」を飛ばすこともあると思いますが、

この音を使っても変になる事もあると思います。

これは跳躍として扱って他の跳躍を減らしても、

逆に跳躍と見なさずにそのままでも良いと思います。

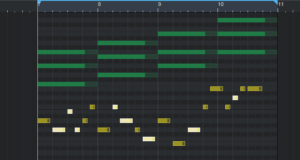

更に4小節目についても跳躍部分を変えてみますか。

こんな感じで滑らかに下がって上がっても良いし、

「W」型の様にジグザグでも良いでしょう。

こんな感じに最後から2番目以外変えないというのもアリですね。

最終的にこんな感じになりました!

最初と比べると…

結構違和感が減り、Aメロに使えそうな感じになりましたね。

このような、少し低めかつ段々と上がっていくようなメロディの他、

跳躍や音域の広さを控えめにしたものは、

曲の導入であるAメロに適しています。

最近のボカロ曲などは、Aメロから既に跳躍や広い音域を駆使した、

ダイナミックな導入をする曲も多いようです。

しかしそうなってくると、サビで盛り上げ、「ここが見せ場ですよ!」

としっかり強調するため更に複雑なメロディが求められると思います。

よりよい曲を目指す場合は意識すると良いと思いますが、

いきなりこのレベルは難しいかな…というのが正直な感想です。

まとめ

これで遂に、才能や閃きに頼ることなくメロディが出来ました!

お疲れ様でした!

この手法は天才的なメロディを作るのは難しい面もありますが、

無難かつ確実に使えるメロディを生み出すのには最適だと思っています!

また途中4小節目の編集で行った、使える音の候補を色々試すという作り方は、

違和感を除くだけでなく、メロディがパクリっぽくなってしまった時にも応用が効くと思われます!

今回はしませんでしたが、時にはリズムを変え、

繰り返しを増やしたり、逆に変化を付けるのも良いでしょう。

今後はそういった更なるテクニックの他、

メロディを作った後の事についても解説していきますのでお楽しみに~

では、オヤカマッサン~