突然ですが皆さんに質問があります。

急に、「歌でも楽器でも良いから即興でメロディを作って」と言われて、

貴方は、メロディが思い浮かびますか?

もしそれが出来ないのなら、メロディをオリジナルで綴れない人は、

作曲は出来ない・資格が無いと思っていませんか?

今回はそんな、メロディが浮かばない人に見ていただきたい内容になっています。

これから話すことが、少しでも救いになりますように…。

Contents

閃き・思い付きに頼らないメロディ作曲

まずは冒頭に言った「メロディが思い浮かぶか否か」という事について。

結構な数の方が、作曲・メロディ作りとは、

「降りてくるものである」とか、「限られた人が天才的なメロディを思いついて耳を惹く」と思われているのではないでしょうか?

その考えは決して間違いではないですが、先に結論をハッキリ言います。

それだけが作曲ではありません!

実は作曲とはもっと幅広く庶民的に挑むことが出来たり、

天才的センスが無いなら無いで、言っちゃえば泥臭くメロディを組み上げていくことも出来ます!

確かに天才的なメロディに比べれば、作り上げるのに幾らか努力や細々した作業が必要だったり、

工程の割には耳を惹くものにはならなかったりすることもあります。

ですが、これから説明する「メロディをバラして徹底的に分析する」という方法を試せば、

ただ当てずっぽうに良いメロへ出会えることに賭けることなく、

計画的に一歩ずつメロディの改善が出来るようになるでしょう!

またこのやり方なら、メロディが思いつかない時だけでなく、

他の曲と似たり、被ってしまう問題に対処できることもあります!

次はどうやってメロディを分析するのか、そもそもメロディとは何なのかについて解説していきますね。

メロディとは何か?

ここで皆さんも考えてみてください。

メロディって結局なんぞいや?

何となく、音程が動いてて目立つ印象がありますよね。

答えを簡単に言えばメロディとは、

ピッチ(音の高さ)とリズムがある、原則単音の音です。

例えば歌は多くがメロディと言えますが、歌じゃなくても、

ピアノやギターでソロをピロピロ弾いていてもメロディと言えます。

一方で、例えばラップとかはメロディとは思いにくいですよね。

これはラップがピッチを重視していないからです。(一応ありますが)

またピッチが重要な音でも、ずっと後ろで

ふわ~~~~ と鳴っている音はあまりメロディと思いにくいでしょう。

更に、ピッチがあり、リズムもあっても、

複数の音を同時に「ジャンッ!ジャンッ!」と鳴らすのもなんか違いますよね。

メロディを作るという事はこれらの条件が揃った、

単音で、ピッチとリズムに動きがあるパートを作るということです。

分析すればメロディは簡単!

メロディの正体が分かった所で、本格的に分析していきましょう!

どうやって調べるか?それは、リズムとピッチに分けること!

もっと言うと、一旦リズム面だけで考えてみる、ということです。

どういうことか、参考曲「フォニイ」のサビで考えてみましょう。

フォニイのサビをリズムだけにする

まずはサビの冒頭約4小節分をお聴きください。

※敢えてテンポを落としています。

このメロディを、クラップ(手拍子)の音でピッチを一定にします。

一緒に鳴らすとこんな感じ、まあ何の変哲もないですね。

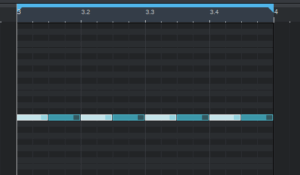

ただこれらのノート、長さを調整するとどうでしょう?

こうなります。

白くハイライトされた短いノートと、

その倍の長さを持つノートのたった2種類に分けられますね!

※一番最後はもっと長くも見えますが、休符(休み)と考えています。

つまり、一見複雑に見えたこのメロディも、

たった二つのノートを組み合わせたリズムで成り立っているんです。

もちろん、もっと色んな長さを併用する事も出来ますが、

リズム面で見れば2つの音符だけで神曲のメロディの原型が出来ると思うと、

メロディ作りがちょっと簡単に思えてきませんか?

リズムを決める

ではこれらを踏まえて実際に、

メロディのリズムを作ってみましょう!

初めてリズムを考える時に僕がお勧めするポイントは、

- 4小節だけ作る

- 4分音符と8分音符のみを使う

- 必要に応じシンコペーションさせる

- 4小節に付き1拍くらいの休符を設ける

- BPM150以上にしてみる(任意)

順番に解説していきますね!

4小節だけ作る

まずポイント、というか安心していただきたいのですが、

メロディは丸ごと一本分作る必要はありません。

ほとんどの曲が4小節や8小節のメロディパターンを繰り返して作られています。

「んなアホな…」ってなりそうですがこちらをお聴きください。

もう何度擦ったか分からないオーバーライドをCメジャーにしてBPMを落としたものですが、

この歌は本当にお手本の様にシンプルでキャッチーに作られています。

皆さんお気づきでしょうか?オーバーライドの頭4小節を、

次の4小節に移すと…

この通り、リズムは最初の弱起以外完全一致、

メロディも大部分が同じものを踏襲しています。

つまり、ただ4小節のメロディを繰り返してちょっと変えるだけで、

大人気曲のメロディは作れてしまうんです!

むしろ繰り返しているからこそ聴き手もすぐに理解しやすく、

受け入れやすくなっているまでありますね。

たった4小節で良いと思うと、結構気楽な気がしませんか?

実はもっと細かく見るとオーバーライドの場合、リズムだけで見れば、

2小節分のパターンをちょっと変えて繰り返すだけで、

4小節分のループが完成しています。

つまりオリジナルを作る場合も同様に

うまくやればたった2小節分だけ1から作り、

あとはそれを改造していくだけで作る事も可能です。

ただしこれはあくまで僕の意見に過ぎませんが、

この作り方の場合はリズムが単純になる分、

音程面での動きをある程度ダイナミックにしないと退屈になってしまう、

という欠点があると思っています。

今回はある程度のクオリティのメロディを、

決まった法則に従って組み立てるという都合上、

リズムでも変化や動きをつけるために、4小節ループにします。

4分音符と8分音符のみを使う

次のポイントは、使う音符を限定し4分と8分のみにするというもの。

一見すると「そんな削っちゃったら簡単な物しか作れないんじゃ?」

と思ってしまいますが、さっき紹介したフォニイの様に、

この2つだけでめっちゃ耳を惹く上手いメロディは作れます。

4小節を4分音符で埋め尽くす

早速リズムを作ってみましょう!

まずは4小節の長さに渡って、何も考えず4分音符を置きます。

リズムだけで考えるために今回はクラップの音でやってみましょう。

※後でリズムを変えても分かりやすいようにキックも加えています。

なんの変哲も捻りもない4つ打ちですね。

幾つかを8分音符に差し替える

そしてこれらの一部を8分音符に替えてみます。

今回はこんな感じにしました。ハイライトされたものが8分音符です。

ただ気まぐれにランダムな音符を差し替えただけですが、

逆にある程度規則的でも問題ないでしょう。

参考曲

「流石に退屈過ぎない?」と思われるかもしれませんが、

実際にこんなシンプル過ぎるものからでも良い曲は生まれています。

こちらをお聴きください。

このリズム、とある有名曲のメロディをリズムだけにしたものなんですが、

それが何かわかりますか?

といってももうすぐにお気づきかもしれませんね。

そうです!既に何千万という再生数を記録した人気曲、

オーバーライドのサビなんです!

僕はこの曲を何回出せば気が済むんだろう

テンポが遅いのもあって雰囲気は損なわれている所もありますが、

この歌はこの通り、ものすごくシンプルなリズムで構成されています。

何なら8分音符に置き換えた数は4小節あたりでみれば、

僕の作ったデモの方が多いくらいですからね。

複雑に聴こえるメロディも、

リズムだけで見ると意外とシンプルということは少なくありません。

もしこれでいい感じのリズムにならなかった、退屈になる場合、

次の方法を試してみましょう。

シンコペーション

3つ目はシンコペーションさせるというもの。

これだけ聞いてもなんのこっちゃ?って感じでしょう。解説します。

シンコペーションとは、強調される拍・リズムを変えるテクニックです。

超シンプルな例を出しますね。

こういう、本来なら「タタタタ タタタタ」と等間隔で進むところで、

こんな感じで「タタッータ タタッータ」という具合にスキップする様に、

順当に進めば有るはずのリズムが省かれた物がシンコペーションです。

裏拍、と言えば分かる方も多いでしょうか。

(音楽理論的には「弱拍」と言うらしいです。)

なので、ただ単純に音符を省けばいいというものでもありません。

これだと、ただリズムが半分になっただけでスキップ感はありませんよね。

ポイントは今メインになっているリズムの、奇数回目を省くことです。

ここでハイライトされている4つが省かれた時に、

シンコペーションとして成立します。

このシンコペーションを要所要所で差し込むことにより、

単調だったリズムに変化を生んで飽きにくいメロディにしやすくなります!

試しにさっき作ったリズムの一部をシンコペーションさせてみましょう。

さっきよりちょっと複雑なリズムに出来ましたね!

今回は8分音符を前提に奇数回目を省くシンコペーションを作りましたが、

4分音符や16分音符でも作る事は出来ます。

バリエーションには欠かせない存在ですが、ややこしくなるため今回は割愛しました。

休符を置く

お次は休符を適切に配置する、というもの。

休符は楽譜上ではよく目にする例えば

こんな感じのやつですね。

一方DTMでMIDIデータとして打ち込む場合、

休符は何もノートのない空白が表します。

忘れてしまいがちですが、休符はとても重要です!

何なら音符より大切と言っても過言ではありません。

メロディ・リズムは休符によって区切り、フレーズとして成立します。

休符の無いリズムは、例えば複数の文字を強引に一筆で書いたような状態になり、

切れ目が無いせいで実体が掴みにくく、

誰も付いて来れないものになってしまうでしょう。

逆にこれを意図的に利用していると言えるのがソロパートです。

ギターやピアノソロなんかって、「何やってるか分からんけどすげえ!」

ってなりますよね。

この一つの理由が、休みなく次の音を畳み掛けているからなんです。

どうやって休符を入れる?

以上を踏まえて気になるのは

じゃあ、どんな休符がどれぐらい必要なのか?ということ。

これは当然ながらどんな楽器でどういうパートを奏でるかにもよってくるのですが、

主に歌の場合は以下のポイントに気を付けるのが良いと思います。

- 長さは4分音符以上

- 頻度は4小節あたり1回以上

大切なのは、あくまで歌なので息継ぎのタイミングを確保する事です。

長さが足りなければ息を吸う間がなく、

頻度が少ないと息が続きません。

ではこれを元に、4小節目のラストに休符を入れてみましょう。

今回は超簡単、最後の一つを無くすだけです。

これによって一続きだったメロディに切れ目が生まれ、

ここで一旦止まるんだな、という説得力になります。

こういった息継ぎの為の休符は歌に限らず、

歌詞が無くても「ららら~」と歌えるメロディにしやすくなるため、

インスト曲でもとてもキャッチーに作りやすいでしょう。

休符が少なくても成立する場合とその理由

先ほど示した頻度や長さはあくまで目安であり、

4分音符より短かったり頻度が下回ったりするケースがちょっとあっても問題ない場合もあります。

そもそも、音量が一定で伸びる音ならともかく、

音量が減衰していく音って楽譜上では明記されるものの、

DAW上だとどこから休符かわかりにくくないですか?

一定な場合

減衰する場合

言い換えると、さっきのリズムも短い休符(無音)が

細切れに入っていると言えなくもないでしょう。

4分音符を、8分音符と8分休符にした例

そして歌声とは一定で伸ばすことも減衰させることも出来ます。

そのため、一見4分音符にも聴こえるけど8分音符という事にして、

少し強引ですが十分な休符を取った(=息継ぎした)とみなすパターンもあります。

例えばDECO*27さんのアップテンポなロックシリーズはこの傾向が顕著な気がします。

この歌のサビはかなり休符が短く、

「終わんない愛を抱いていたくないの」から

「もっとちゃんと不安にしてよ」の間など、

歌詞で言う行の切れ目も一見8分休符しかない様に思えます。

ですがサビがずっとこんな調子であることと、

切れ目の「抱いていたくないの」の「の」が4分音符の長さになっている事を考えると、

これを減衰気味に切り上げて、8分休符よりは長い息継ぎを取っているとも言えるでしょう。

もちろんこれだけだと息継ぎの時間が短く、

人間にとってはかなり苦しい歌になりますが、

先ほどの例に当てはまらない一例として紹介しました。

ヒバナの例に限らずボカロにはこういった、

人間には無理があるメロディはよくありますよね。

確かにボカロなどは息継ぎを無視する事も出来ますが、

無視し過ぎるとなまじ言葉を歌っているだけに違和感が生まれることも有り得ます。

ボカロ特有の高速歌詞はそれを逆手に、違和感を個性に昇華したパターンと言えますが、

こういったテクニックは迂闊に放つと奇を衒っただけになる恐れもあるので気を付けましょう。(自戒)

慣れていない人がDTMでメロディを作ると、

ついつい忘れて音を詰め込んでしまいがちだと思います。

それが良さになる例もありますが、相当上手くやらないと、

ただダラダラと音を連ねただけになってしまう恐れがありますので、

休符で区切るという意識があるとメリハリのあるメロディリズムにできるでしょう!

BPMを150以上にしてみる(任意)

最後にこれは任意ですが、

BPMによる影響も見てみたいと思います。

これまででそれなりのリズムは作れましたが、

特にリズミカルでキャッチーな曲を目指すなら、

まだ退屈だな…と思う人も居るかもしれません。

ですがこういった雰囲気はBPM、テンポ一つでがらりと変えることができます。

比較してみましょう。

BPM130

BPM150

BPM180

どうですか?かなり雰囲気が変わるでしょう?

考えてみれば当然のことで、スピードが上がれば次の音までのインターバルが短くなり

飽きるより先に次が畳み掛けてくるため退屈を感じにくいです。

特にBPM170を超えたあたりからは、短すぎる音符は理解しづらいため、

多くの曲が短くても8分音符止まりの長さでメロディを作っている事が多いです。

逆にテンポが遅めの場合、4分音符と8分音符だけでは

単調で退屈なメロディになってしまうこともあるでしょう。

一例として挙げるのは、BPM142(一部除く)の神っぽいなです。

サビ後半で差し込まれる「その髪型 その目 その口元…」なんて、

一度聴けば「何言ったか忘れたけどすごいパートあったな」って感じですが、

それ以外のパートも16分音符の連打です。

ピノキオピーさんは比較的16分の連打が顕著なボカロPですが、

ボカロ全体で見ても、強烈にバズった曲は

- BPM150や160を超えるアップテンポな歌

- BPM150未満だが16分が多用される歌

が結構多い印象です。

遅め×8分音符で成立した飽きないメロディ

もちろんこれも例外はあります。例えば…

BPMは100を下回るかなり落ち着いたバラードで、

リズムもたまに16分がある程度でほとんど8分音符以上の長さを持っていますが、

飽きるどころが引き込まれた方は相当多い事でしょう。

1000万回を超える再生数がその魅力を数字で物語っています。

また少しテンポを上げてこちら。

DECO*27さんの振れ幅は異常。

BPM134と、アヤノの幸福理論に比べれば速いですがそれでも現代の音楽的にはさほど速くありません。(演奏記号的には「アレグロ」で速めではありますが)

こちらも特にサビは、装飾音符が入るのを除けば8分音符が主体です。

と言ってもA/Bメロにはどこかで16分や三連符が入るあたり、

細かいフレーズでしっかりと緩急を付けているのが分かります。

ボカロ以外からも幾つか紹介します。(ボカロと縁は有りますが)

かなり乙女解剖に近いBPM132ながらこちらは更に16分音符が少ないどころか、

メロディラインには16分以下のリズムが存在しません。

何ならシンセやギターのリフまで8分音符が主体で、16分はドラムくらいしかないんじゃないでしょうか?

とてもシンプルに思えるリズムですが、何度でも聴きたくなる名曲ですね。

この理由ですが、恐らく全体に渡って頻発するシンコペーションが関係しそうです。

前述した、裏拍の強調ですね!

更にダメ押しでもう一曲!

BPMは140とかなり上がりましたが、

こちらの歌もずっと8分音符と4分音符が主体です。

シンコペーションも少ない結構単純なリズムをしていますが、

それが上下に良く動きキャッチーなメロディを強調している好例と言えます。

そういえばまだありました(どんだけ出すねん)。

ネット・オタク界で超有名なこちら。

※本家本元が無く転載か三次創作ばかりなの酷いよね

こちらはBPM135と遅めですが、飽きを感じさせない素敵なメロディですよね。

特徴はざっくり言うと8分音符が大半である事と、

ピッチの動きが常にあることかな?と思っています。

ただ、東方ファンならご存じかと思いますがこの曲、

原曲があるんですよね…

聴いて分かる通り、feat.nomicoのアレンジよりかなり速めです。(約BPM160)

なのでメロディの良さもありますが、テンポの遅いジャンルにアレンジする上で、

そのままでも成立したから8分音符のままにした、とも言えるでしょう。

BPMが与える印象と作る時の注意点

個人的にBPMが100~140くらいでは踏みしめる様なリズムになりやすく、

BPM100以下は穏やかな曲か、大波の様なリズム(ハーフステップ)になりがちだと思っています。

どちらにおいても気を付けるべきなのは、進行がゆっくりになる分、

リズム以外でリスナーを引き付ける要素が必要という事だと思っています。

先ほど紹介した曲も、大胆な跳躍やピッチの動き、

或いは聴き手に訴えかける印象的な歌詞などはどれも一級品ですよね。

これらはアップテンポな曲に共通する事もありますが、特にダウンテンポなら、

これらを駆使して飽きさせない工夫が必要になってしまいがちで、

作曲経験が浅いと十分なものを作るのは難しいのではないか?というのが僕の意見です。

曲の雰囲気にテンポが与える影響は絶大です。

「なんか違うな―」と思う時には、テンポを疑うのもありですよ!

まとめ

これでメロディを作るための土台、リズムが出来ましたね!

このリズムに音程の変化を付けていくことでメロディが完成していきます。

今回はゼロからメロディを組み上げられる方法についてお話しました。

一見複雑で神業により生まれていそうなメロディも、

一つ一つ紐解いていけば糸口が見えてくるはずです…!

ここから、コード進行を付け、メロディを作り、

コツコツと曲を作り上げる方法を解説していきますのでお楽しみに!

ではオヤカマッサン~