皆さんごきげんよう、駆け出しボカロPのIWOLIです。

今回はこれまでの記事では解説しきれなかった、

でも結構な頻度で使うことになる機能について解説します。

DAWを使っていると、「あれってどうするんだっけ?」と言ったことは

特に最初は結構な頻度でありがちだと思います。

いきなり全部は覚えるどころか理解も難しいと思うので、

実際にReaperを使いながら、困った時の備忘録がてらお使いください!

Contents

グリッド・スナップの間隔を変える

まず最初は「グリッド」や「スナップ」の間隔を変える方法です。

前回の記事でスナップについて解説しましたが、

その幅を変えることって意外とあると思います。

例えば「32分音符刻みで長さを調節したい時」もあれば、

「ズレずに8分音符刻みで大量に音を置きたい時」もあると思いますが、

その時にスナップの幅が合っていないのは何かと不便です。

これを切り替える方法を、メイン画面とMIDIアイテム内(ピアノロール)それぞれで解説します。

メイン画面のスナップ/グリッド

メイン画面でのスナップやグリッドの設定はちょっと回りくどいかもしれません。

手順は以下です。

- メニューバーの「オプション(O)」を開く

- 「スナップ/グリッド(S)」内の「スナップ/グリッド設定(G)」を開く

- 一番上にある「グリッド設定」のドロップダウンで、目当ての音符を選ぶ

「1/4」にすれば4分音符、「1/32」なら32分音符になります。

何なら「128分音符」なんてのも出来ますね。

三連符やスイングの設定もできますが、

やはりメニューから階層を潜らないといけないのはちょっと面倒かもです…

ピアノロールのグリッド

一方でピアノロールではかなり手軽に設定できます。

MIDIアイテムをダブルクリックしてピアノロールを開いたら、

この通り、左下の「グリッド」と書かれているドロップダウンで変更可能です。

MIDIはこの幅を結構変えることになるのでありがたい限りです…

逆にメイン画面が変更しにくいので実際の作業では、

スナップの幅はその曲の基本的なリズムを元に決め、

細かく変えたい時はスナップのON/OFFで対処するのが手軽そうです。

ベロシティ調整

MIDIの話が出たのでお次はMIDIを打ち込む時に重要なパラメーター、

ベロシティについても解説します。

ベロシティ(velocity)とは本来、速さや速度という意味ですが、

鍵盤やドラムを叩くスピードという所から、DTMでは専ら、

音の強さや大きさの指標として用いられます。

音源によっては音色そのものが変化するものもありますね。

これの編集方法としてReaperは独特なものを持っています。

試しにドラム音源を鳴らしながら確認してみましょう。

このようにReaperでは、MIDIノート自体にベロシティ調整機能があります。

現在のベロシティを示す横線が各ノートに表示されていて、そこを縦にドラッグで調整します。

一般的なDAWは動画後半の様に、ピアノロールの下にベロシティ調整用のバーがあって、

そこを縦にドラッグして調整しますから結構独特です。

実際の運用でこれは一長一短あります。

- 長所:同時に鳴るノートのベロシティを個別に変えやすい

- 短所:動かそうとしたら間違ってベロシティを変えてしまいやすい

今の様な単音ではこの長所はほとんど活かせませんが、

特にドラムをMIDI打ち込みで作る時はこの機能がかなり活躍します。

例えばこんな感じで打ったドラムパターンの内、

4拍目にあるスネアの音(黄色く囲った物)だけベロシティを変えるとします。

この時、下のベロシティバーで調整しようとしても、

このように、同時に鳴っているキック(バスドラム)の方が変わってしまいます。

そんな時はスネアのノートを選んでから、ベロシティを変える必要があるのですが、

Reaperの機能を使えば…

こんな風に、いきなり狙ったノートだけ編集出来ちゃいます!

気分で弄った別のスネアは何も同時に鳴ってないノートですが…

また、ベロシティが表示されている下のエリアは、

こんな風にピッチベンドなど色んなパラメーターを出すエリアでもあります。

(生ドラムにピッチベンドとか普通やんないけど)

他にもベロシティ調整のために下のエリアまでマウスを持っていく必要がなかったりと、

ベロシティ調整を頻繁に行う人にとっては結構ありがたい機能だったりします。

PC用キーボードをMIDIキーボードとして使う

MIDI関連でもう一つ!

これはまだMIDIキーボードを持っていないという方は必見です!

それが、仮想MIDI鍵盤という機能です。

これは何かというと、PC用のキーボード(所謂QWERTY配列キーボード)を、

ピアノ同様のキーボードとして使える機能です。

なんだかんだ色んなDAWが密かに搭載していたりしますね。

MIDI鍵盤があれば不要な機能ですが、

お金が無くて買ってない・場所が無いから置けないけど…

MIDI鍵盤無しでは色々不便!という方にとってはこれ以上ない救済でしょう!

こちらの使い方を解説します。

仮想MIDI鍵盤を表示する

まずは仮想MIDI鍵盤を表示しましょう。

これはとても簡単!ショートカットキーがあります。

”Alt+B”を押してみてください。

一発!!!

もう一度押せば閉じれてめちゃくちゃ簡単ですね!

また別の方法として、メニューバーからも出せますよ。

ではこの仮想MIDI鍵盤を見ていきましょう。

小さくて見づらいですが、各鍵盤にQWERTYのキーそれぞれが割り当てられています。

書かれているキーを押すか、直接クリックすれば反応します。

立ち上げておいたお気にのシンセ、Vitalで試してみます。

しかしなにもおこらなかった!!

ここには二つ問題があります。

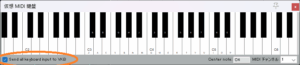

まず一つは、初期状態ではこの仮想MIDI鍵盤、

最前面表示で選択されていないと反応しません。

これだと音選びなどの時ちょっと不便なので変えちゃいましょう。

左下にある”Send all keyboard input to VKB”をONにすると、

仮想MIDI鍵盤を表示している限り、対応するキーは全てMIDI鍵盤として音を鳴らします。

適宜”Alt+B”で表示/非表示を切り替える必要があります。

そしてもう一つは、そもそも仮想MIDI鍵盤の入力を、

シンセが格納されているトラックに送れていないからです。

ちょっとややこしいので解説します。

仮想MIDI鍵盤の命令をトラックに送る

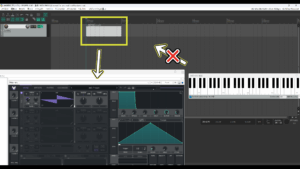

「仮想MIDI鍵盤の入力を、トラックに送れていない」とはどういうことか?

文字では分かりにくいかもなので先に図をお見せします。

シンセなどのプラグイン音源が入っているトラックは、

そこに置かれたMIDIアイテム・MIDIノートの信号はそのまま受け取ります。

ですが初期状態だと、仮想MIDI鍵盤の信号はトラックに送られない様になっています。

なので仮想MIDI鍵盤を使う場合は、信号を送りたいトラックの設定を変え、

仮想MIDI鍵盤で演奏出来るようにする必要があります。

大丈夫!そんな難しい操作ではありません。

- トラックの「録音待機」ボタンを押す

- ”Input 1”をクリックする

- 「入力: MIDI(D)」から、「仮想MIDI鍵盤」か”All MIDI Inputs”を選ぶ

これだけ!

遂に音がなりました!おめでとうございます!

仮想MIDI鍵盤のオクターブを変える

最後に仮想MIDI鍵盤の重要な操作、

オクターブの変え方も解説します。

今のままでも2オクターブちょっとは使えますが、流石に狭いですよね…

これでは低域から高域までを鳴らせません。

ですがこれも超簡単に変えられますよ!

仮想MIDI鍵盤の上で「右クリック」してみてください。

右クリックした場所が一発で真ん中に移ります。

クリックしたタイミング見づらくてすみません…(動画撮影が下手)

その性質上、中心を「ド以外」にすることも出来ますが、

配列が変わってややこしいので、「ド」を右クリックするのを推奨します。

まとめ

今回は以上となります、お疲れ様でした!

Reaperは結構独特なDAWではありますが、その分意外な需要に刺さる機能もあったりして良いですね!

特に金欠時代は仮想MIDI鍵盤にお世話になりました…

これらを活用して快適なReaperライフを!

それではオヤカマッサン~